発達障害の支援を考える議員連盟が開催:参議院議員会館

12月4日、午後からは、永田町の参議院議員会館にて、発達障害の支援を考える議員連盟が開催されました。

当団体の金子訓隆代表理事は、本議員連盟の事務局を担当しています。

今回は、12月21日に東京都千代田区内にて行われる、「日本発達障害ネットワーク 第20回記念大会」の案内。

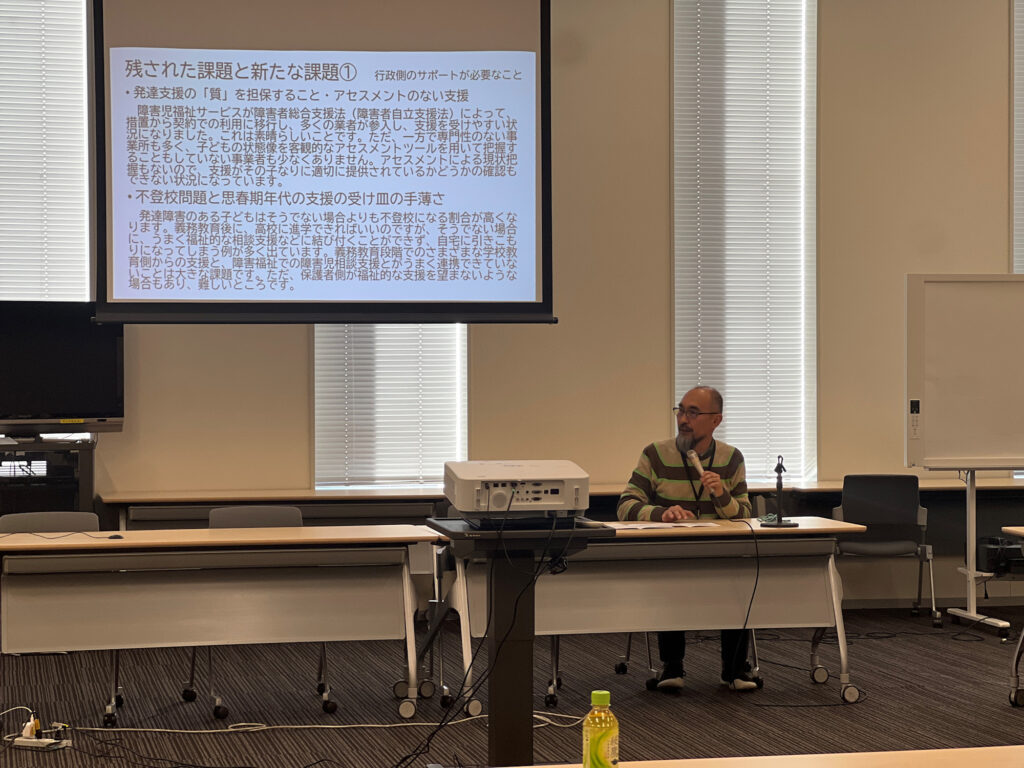

そして平成16年12月に、発達障害者支援法成立から20年目の節目として、発達障害者支援法が出来る前と、成立された経緯、そして成立後の状況、また現在の課題等について発表がありました。

発表者は、辻井正次(JDDnet 理事、NPO法人アスペ・エルデの会理事長、高山恵子(JDDnet理事、NPO法人えじそんくらぶ代表)、堂栄子(NPO法人EDGE 代表)

市川宏伸(JDDnet 理事長)の挨拶の後、議員連盟会長の野田聖子衆議院議員からのご挨拶

その他、発達障害の支援を考える議員連盟の皆様より当団体への激励のお言葉として、逢坂 誠二衆議院議員、宮路拓馬衆議院議員、泉健太衆議院議員の方々よりご挨拶。

今回、参議院議員は本会議と重なったため、公設秘書の方々は他に9名参加。

日本発達障害ネットワークからは市川宏伸・辻井正次・藤堂栄子・高山恵子・高木美智代・内山登紀夫・大塚晃・小林真理子・日詰正文・三澤一登・今井忠・黒羽真美・田中裕一・星茂行・水谷孝之・渡辺由美子氏らが参加(敬称略)

省庁からは、厚生労働省・文部科学省・こども家庭庁などが参加。

盛大に開催されました。

コラム

特定非営利活動法人輝HIKARIは2012年11月、前進の特定非営利活動法人おやじりんくとして活動をスタート。

きっかけは、金子代表理事の息子が広汎性発達障害として生まれ、発達障害について社会に対して理解啓発を行い、障害のある方の就労や地域でよりよい生活が送れるようにとの思いで、活動してきました。

代表理事の息子は平成18年生まれ。発達障害者支援法成立が平成16年で、その翌年の平成17年度から発達障害者支援法が施行されました。

金子代表理事の息子と共にこの支援法に支えられ、今日まで参りました。

この会合に参加している時に、法律が制定されるまで、様々なご苦労があったことを聞きしました。

とても勉強になりました。

また12月21日の「日本発達障害ネットワーク 第20回記念大会」は、事務局長の山本博司参議院議員と共に、参加をさせて頂く予定です。

発達障害者支援法の解説

発達障害者支援法は、2005年に施行された法律で、発達障害のある人々が社会生活を送る上で直面する困難さを克服し、その能力を最大限に発揮できるよう、様々な支援を行うことを目的としています。障害福祉の専門家の視点から、この法律の意義、内容、課題について詳しく解説します。

1. 発達障害者支援法の意義

- 発達障害への理解促進と社会参加の促進: 発達障害に関する正しい理解を社会全体に広め、発達障害のある人々が社会の一員として安心して生活できるよう、様々な支援体制を構築することを目指しています。

- 早期発見・早期介入の重要性: 発達障害は、早期に適切な支援を行うことで、その後の発達や生活に大きな影響を与えることが明らかになっています。この法律は、早期発見・早期介入の重要性を強調し、医療機関や教育機関などにおける連携を強化することで、必要な支援を迅速に提供することを目指しています。

- 個別のニーズに応じた支援: 発達障害は、人それぞれ症状や程度が異なるため、画一的な支援ではなく、一人ひとりのニーズに合わせた個別的な支援を行う必要性が重要視されています。この法律は、発達障害のある人々が、その特性や状況に応じて適切な支援を受けられるよう、支援内容の多様化を促進しています。

2. 発達障害者支援法の内容

- 支援の3つの柱: この法律は、発達障害のある人々に対する支援を、① 早期発見・早期療育、② 教育・就労支援、③ 地域生活支援 の3つの柱で構成しています。

- 早期発見・早期療育: 医療機関、教育機関、福祉機関などにおける連携を強化し、早期発見と療育を促進することで、発達障害のある子供の成長発達を支援することを目的としています。

- 教育・就労支援: 教育機関では、発達障害のある子供の特性に応じた教育方法や環境整備を行うことを促し、就労支援では、発達障害のある人々が能力を活かせる職場環境の整備や職業訓練など、就職・定着に向けた支援を行うことを目的としています。

- 地域生活支援: 発達障害のある人々が地域社会で自立した生活を送れるよう、住居、日常生活、就労、余暇活動など、様々な面における支援を総合的に提供することを目的としています。

- 障害者権利条約との関連: この法律は、障害者権利条約の理念に基づいて制定されており、発達障害のある人々の権利擁護、社会参加の促進、差別解消などを目指しています。

3. 発達障害者支援法の課題

- 支援体制の充実: 発達障害者支援法の実施にあたり、十分な人材確保や施設整備、財政支援など、必要な支援体制の充実が課題となっています。

- 地域間格差の解消: 支援体制の整備状況は地域によって差があり、発達障害のある人々が住む地域によって受けられる支援に格差が生じている現状があります。地域間格差の解消に向けた取り組みが必要です。

- 社会全体の理解促進: 発達障害に関する正しい理解は、社会全体で深める必要があります。発達障害のある人々に対する偏見や差別をなくし、インクルーシブな社会を実現するためには、継続的な啓発活動が不可欠です。

4. 障害福祉専門家としての視点

- 当事者主体の支援: 発達障害者支援法は、当事者主体の支援を重要視しています。専門家は、当事者の意向を尊重し、そのニーズに合わせた支援計画を作成し、実現に向けて共に歩むことが重要です。

- 多職種連携の重要性: 発達障害のある人々に対する支援は、医療、教育、福祉など、様々な分野の専門職が連携することで効果を発揮します。専門家は、他の専門職と連携し、情報共有、意見交換を行い、より効果的な支援体制を構築する必要があります。

- 地域社会との連携: 発達障害のある人々が地域社会で生活していくためには、地域住民の理解と協力が必要です。専門家は、地域住民への啓発活動や、地域資源を活用した支援プログラムの開発など、地域社会との連携を強化していくことが重要です。

5. 結論

発達障害者支援法は、発達障害のある人々が社会生活を送る上で直面する困難さを克服し、その能力を最大限に発揮できるよう、様々な支援を行うことを目的とした重要な法律です。障害福祉の専門家は、この法律に基づき、当事者主体の支援、多職種連携、地域社会との連携を強化することで、発達障害のある人々が地域社会で安心して生活できるよう、支援活動を継続していく必要があります。