発達障害支援を考える議員連盟総会について:永田町

発達障害のある人々が輝く社会へ – 2025年4月23日発達障害支援を考える議員連盟総会

2025年4月23日、参議院議員会館の国際会議室にて、超党派の**「発達障害者の支援を考える議員連盟」(発達議連)**の総会が開催されました。

今回新規加入議員50名となり、衆参国会議員151名の陣容となりました。

総会では、新会員の議員が多数参加され、活発な議論が展開されました。(下記式次第)

1.野田聖子議連会長 挨拶

2.新規加入議員・出席団体紹介

3.発達障害の支援を考える議員連盟の取組みについて

山本博司参議院議員からは、2005年の議連発足から現在までの体制、活動など紹介しました

4.発達障害関連予算(厚労省・子ども家庭庁)

5.発達障害のある児童生徒に対応した特別教育支援について

①JDDネットより問題提起 市川理事長、大塚副理事長、エッジ藤堂栄子氏より

②文部科学省より説明(予算含む内容)

6.質疑応答

7.その他(JDDネット 市川理事長・大塚副理事長から次回のテーマ 権利擁護について)

この議連総会には、発達障害支援に熱心な国会議員のほか、関係省庁(厚生労働省・文部科学省・こども家庭庁など)の担当者、発達障害当事者や家族を支援する団体の代表者が多数出席しました。

議連会長を務める野田聖子衆議院議員の挨拶で開会し、事務局長の山本博司参議院議員(公明党)の進行のもと、特別支援教育、小児医療、発達障害支援予算といったテーマについて時系列に沿って議論が行われました。出席者からは教育現場や医療現場の課題、就学期から社会人期への「トランジション(移行期)」支援の必要性、就労支援策の充実など幅広い発言があり、関係法制度の解説や政府の最新の取り組み紹介も行われました。

会場には参加した議員のお子さんたちの特別支援教育に関するリアルな声も届けられ、終始、社会全体で発達障害のある人々を支え、ともに活躍できる未来への強い思いが感じられる総会となりました。

この議員連盟には、輝HIKARIの金子訓隆代表理事は事務局として参加しており、会の運営を陰で支えています。

参加した議員や関係者たちは真剣な表情で議論に耳を傾け、発達障害支援の現状と課題、そして将来への提言について活発に意見交換を行いました。この総会の模様は、障害福祉に携わる人々や発達障害の当事者・家族にとって、大きな関心事であり希望の源ともいえるでしょう。以下、本記事では総会の内容をテーマごとに詳しく振り返り、社会的重要性の高い論点と今後への展望をまとめます。

特別支援教育の現状と課題 – 学校現場からの声

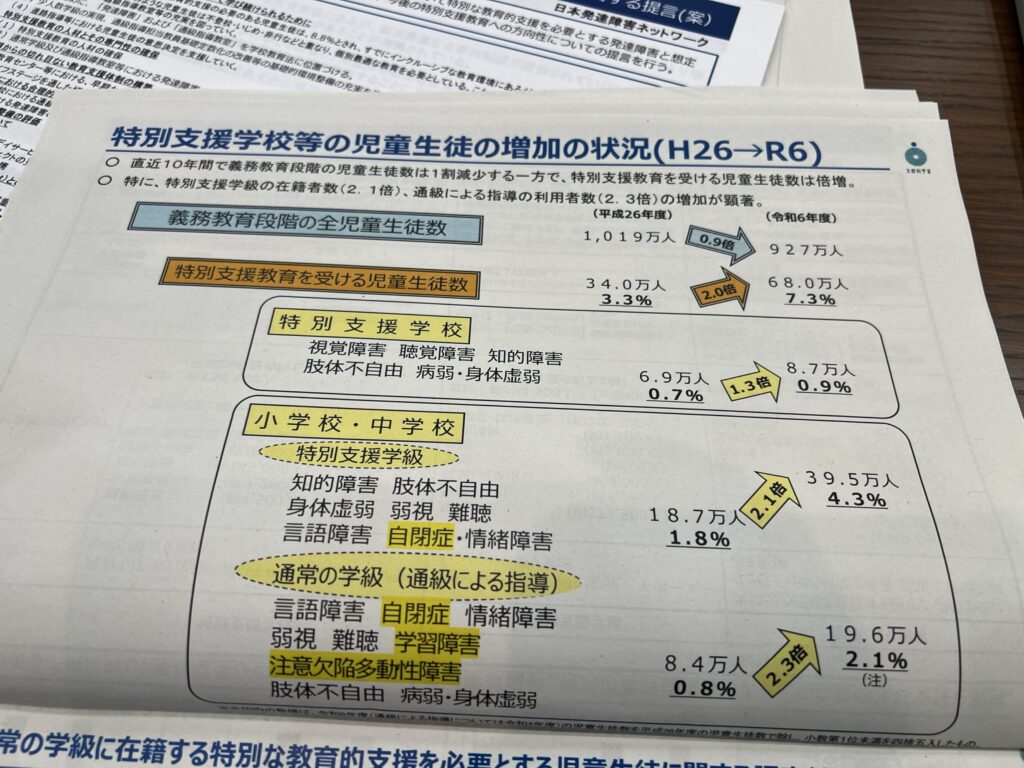

総会の前半では特別支援教育が主要な議題として取り上げられました。文部科学省の担当者からは、発達障害のある子どもたちを支える教育現場の現状と政府の取り組みについて報告がありました。近年、通常の学級に在籍しつつ別室で個別の指導を受ける「通級指導」制度の拡充などにより、学校現場で発達障害児の受け入れ態勢が大きく広がっています ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。例えば、2006年度から学習障害(LD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)も通級指導の対象に加わり、担当教員の定数増や高等学校での通級制度化が進んだ結果、この10年で通級指導を受ける発達障害の児童生徒数は4倍に増えています ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。さらに、特別支援学校だけでなく通常学校での支援が充実したことにより、特別支援学級に在籍する子どもの数もこの10年で倍増しています (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)。

しかし同時に、「教育現場には依然として課題が残っている」という声も上がりました。ある出席議員は、文部科学委員会で学校の教員不足の問題を指摘したばかりだと述べ、特別支援教育の担い手である教員の専門性向上と人員拡充の必要性を強調しました。実際、文科省の調査によれば通常学級の約11人に1人(8.8%)が発達障害の可能性があり特別な教育的支援を必要としている**という結果も出ています (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)。35人学級なら1クラスに3人もの割合で、この数字は社会に大きな衝撃を与えました (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)。参加した教育関係者からは「教員の負担が大きく、専門知識を持った人材が不足している」「通常学級の教師も発達障害への理解を深め、支援のスキルを身につける研修が必要」といった現場の切実な声が紹介されました。また親御さんからは「我が子が授業についていけず困っているが、学校と連携した支援計画をもっと充実させてほしい」という要望も語られました。

文科省はこうした声を受けて、特別支援教育コーディネーターの配置や教員研修の強化など令和7年度(2025年度)予算での施策を説明しました。例えば通常学級の教師が抱える困難を支えるため、専門の支援員やスクールカウンセラー等を増員する取組、またICT教材の活用による学習支援の導入などが計画されています(読み書きが苦手なLDの児童にタブレットを活用する等)。出席した有識者からは「支援機器や映像教材の活用は子ども達の理解を助けるメリットが大きい」との指摘もあり 、議連会長の野田氏や山本事務局長も熱心に耳を傾けていました。

小児医療とトランジション支援 – 途切れない発達支援を目指して

続いて議題となったのは、小児医療における発達障害支援の実情と、学齢期から成人期へのトランジション(移行期)の課題です。厚生労働省の専門官や小児科医の立場から、乳幼児健診・診療の現状について報告がありました。発達障害の早期発見と早期支援の重要性は言うまでもなく、自治体による乳幼児健診などで兆候をできるだけ早く把握し、専門機関につなげる体制整備が進められています (〖セミナー解説つき〗発達障害者支援法とは?概要や法改正の内容、支援機関を紹介 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練))。実際、2005年に発達障害者支援法が施行されて以降、社会全体で発達障害への認知が広がり「発達が気になる子」を早期に支援につなげる意識は高まってきました (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)。その結果、「親のしつけや子どものやる気の問題」などと誤解されて見過ごされていた子どもたちが適切な支援を受けられるケースが増えています。

しかし、専門医療機関で診断を受けるまでに長い待機時間が発生している深刻な現状も報告されました。各地の児童精神科では予約が数カ月先まで埋まっており、初診まで半年以上待つ例すら珍しくないことが指摘されました (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党) (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党)。

実際、総務省の調査(2017年)では発達障害の初診待ちが平均3カ月を超える医療機関が半数以上、最長で10カ月待ちというケースも確認されています (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党)。出席した小児科医は「診断書がないと学校での配慮が受けにくいため、保護者は評判の良い病院に殺到し、待ってでも診てもらおうとする。 (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)しかし医師の数が足りず対応しきれない」と現場の苦悩を語りました。

また「児童精神科医は専門医になるまでに長い年月がかかり、なり手も少ない (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)。すぐに専門医を増やすことは難しく、今いる医師の負担を減らす工夫も必要だ」と述べ、医療と教育・福祉の連携によるチーム支援の重要性を訴えました (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT)。例えば、児童発達支援センターなど医療外の場で事前評価(発達の聞き取りや心理検査等)を実施し、医師は診断に専念できるようにする取り組みも一部自治体で始まっています (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党)。

厚労省からは「2016年度以降、かかりつけ医向けの研修事業などを通じて、発達障害の診断前後の支援を担える人材を医師以外にも増やしてきた」との説明があり (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党)、引き続き初診待ち期間の短縮に向けたモデル事業を展開していく計画が示されました (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党)。

また、このテーマではトランジション(移行期)支援の問題にも議論が及びました。思春期から成人期に移行する際、それまで利用していた小児科や児童発達支援が終了し、支援の空白が生じてしまうケースが多いことが指摘されています。「高校卒業後、進学や就職がうまくいかなかった発達障害の若者が、その後の居場所を見つけられず引きこもり状態になることもある」という親御さんの切実な声も紹介されました。医療面でも、18歳以上になると小児科を離れ大人の精神科に移行しますが、「成人の精神科はハードルが高く受診をためらう若者もいる。小児科から成人科への橋渡し役が必要だ」と専門家は訴えました。これを受け、こども家庭庁の担当者からは、2023年の同庁発足によって障害児支援施策が一元化され、乳幼児期・学童期・思春期からその先の一般就労や障害者施策へのスムーズな接続に力を入れているとの報告がありました ([PDF] 発達障害者にかかる子ども家庭庁へのお願い)。

具体的には、児童発達支援センターと放課後等デイサービス(学齢期の療育支援)のガイドラインを整備し、高校卒業前後の移行計画づくりを地方自治体と連携して進めることや、児童相談所・発達支援センターと成人障害者支援センターとの情報共有体制を強化する取り組みが説明されました。「子ども時代の支援が大人の福祉サービスへ途切れずにつながるよう、行政内部でも縦割りを廃して連携していく」という力強い発言に、保護者からは期待の眼差しが向けられました。

就労・社会参画への支援 – 強みを活かし生産性ある市民に

総会の後半では、発達障害のある人々の就労支援と社会参加についての議論が行われました。

発達障害のある若者・成人が社会に出る際にぶつかる「就労の壁」をどう乗り越えるかは、大きな課題です ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。厚労省職業担当者からは、近年の法改正により雇用支援制度が拡充している現状が共有されました。

2010年から知的障害を伴わない発達障害者にも精神障害者保健福祉手帳の取得が認められ、2018年からはその手帳を持つ発達障害者も法定雇用率(企業や官公庁に義務づけられた障害者雇用割合)の算定対象となりました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。つまり、発達障害のある人も企業にとって雇用義務の対象者となり、法の下で雇用促進が図られるようになったのです ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。

これを受け、全国のハローワーク(公共職業安定所)には発達障害のある学生や求職者を専門にサポートする担当者が配置されるようになり、企業と求職者のマッチング支援や職場定着のフォローが強化されています ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。その成果もあって、発達障害者の雇用者数は昨年度時点で推計9万1000人と、この5年で2.3倍に増加しています ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。これは多くの企業が発達障害の人材に着目し始めたことを示す明るい兆しです。

一方で、「働きたくても自分に合った職場が見つからない」「就職しても職場の理解不足で長続きしない」といった課題提起も相次ぎました。ある当事者の方は「自分には得意なこと(例えばルーチン作業の正確さなど)があるが、面接でコミュニケーションがうまくいかず不採用になりがち」と語り、企業側の理解と配慮(合理的配慮)の必要性を訴えました。また「就職できても人間関係のトラブルで退職してしまった。我が子の強みを生かしてくれる職場がもっと増えてほしい」という声も聞かれました。これに対し、企業の人事経験者である出席者は「**ニューロダイバーシティ(脳の多様性)**の考え方が広がりつつあり、定型発達者ばかりでなく多様な脳の特性を持つ人材を活用しようという企業も増えている」と希望を述べました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。

実際、創造性や集中力など発達障害のある人の特性がIT産業などで評価される例も出てきています。

厚労省からは就労支援策として、専門人材によるジョブコーチ支援(職場適応援助者を派遣して働く本人と企業双方をサポート)や、発達障害者雇用に取り組む企業への助成制度、トライアル雇用(一定期間の試行的雇用制度)の活用促進などが紹介されました。また、2024年4月から民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%へ引き上げられたこと、2026年には2.7%まで段階的に引き上げ予定であることも言及されました (第4号 障害者の法定雇用率の引き上げと合理的配慮 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター)。さらに一部業種で認められていた障害者雇用「除外率」の特例も2025年4月から縮小されるなど、政府は全産業で障害者雇用を拡大する方向です (第4号 障害者の法定雇用率の引き上げと合理的配慮 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター)。

山本事務局長(公明党議員)は、「それでも国の予算はまだまだ少ない (発達障がい者の就労さらに促進 | ニュース | 公明党)。発達障がい者のさらなる就労促進のため、支援策の充実や法整備に取り組んでいく」と力強く語り、議連として引き続き課題解決に取り組む決意を示しました (発達障がい者の就労さらに促進 | ニュース | 公明党)。

関係法制度の紹介と背景 – 支援法施行20年の歩み

議論の合間には、発達障害支援に関わる法制度の歴史と背景についての解説も行われました。まず2005年に施行された「発達障害者支援法」は、発達障害のある人への支援体制を初めて包括的に定めた画期的な法律です (〖セミナー解説つき〗発達障害者支援法とは?概要や法改正の内容、支援機関を紹介 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練))。この法律は超党派の議員立法として2004年12月に成立し、国と地方公共団体に対して発達障害の早期発見と発達支援に努める責務を課すものです。

それまで行政の障害福祉の対象から漏れがちだった自閉症やLD、ADHDの人々を支えるために、生涯にわたる必要な支援サービスや社会の理解促進について定めました。

同法に基づき各都道府県には発達障害者支援センターが設置され(現在全国102か所) ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)、0歳から成人まで家族も含めて総合的に相談・支援できる拠点となっています。また児童福祉法も2010年に改正され、児童発達支援センター等の整備が進み、乳幼児期の療育ニーズにも応える体制が強化されました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。こうした拠点整備のおかげで、全国に1万2852か所もの児童発達支援センター・事業所が設置され、保護者がすぐに相談できる身近な場が増えています ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。

総会では川崎市の例が紹介され、全区に「子ども発達・相談センター」を配置した結果、「それまで医療機関では数ヶ月待ちだった相談が早期に受けられるようになり、親の不安解消に役立っている」との担当者の声も紹介されました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。

発達障害者支援法は施行後3年で見直し検討が始まり、2016年には大きな改正が行われました。

改正では、発達障害のある人への支援をより充実させるための項目が追加され、とりわけ教育分野と医療・福祉・就労の連携が強調されました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。具体的には、幼児期から一貫した教育的支援を関連機関と協力して行えるよう、市町村教育委員会等が「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成することが明記されました。この改正内容は学習指導要領にも盛り込まれ、学校と福祉・労働部門が情報共有しながら子ども一人ひとりの将来を見据えた支援を行う体制づくりが推進されています。

jddnetの現顧問である高木美智代衆院議員や山本博司参院議員らが中心となって立法作業や与野党合意に奔走し、改正を実現させた経緯も紹介されました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。これは発達障害のある子どもが大人になってからも切れ目なく支援を受けられる社会を目指す上で重要な一歩でした。

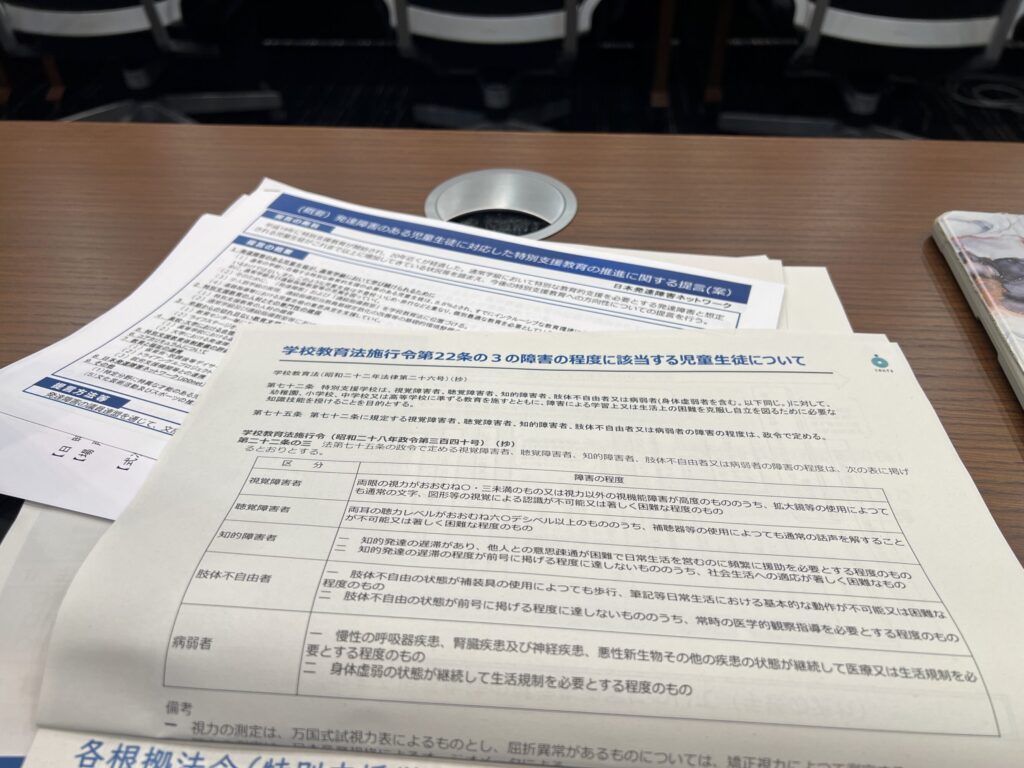

さらに、日本の学校教育法の改正についても触れられました。2007年から施行された改正学校教育法では、従来の「特殊教育」に代わり「特別支援教育」が制度化され、盲・聾・養護学校は障害種別を超えて特別支援学校に一本化されました(幼稚園・小中高でも特別支援教育を推進)。この改革により、発達障害を含む障害のある子どもたち一人ひとりに応じた教育的ニーズに対応する仕組みが法的に位置付けられました。

また2013年には就学先決定の規定が見直され、障害のある子でも地域の通常学級で学ぶ道が開かれやすくなるよう配慮されています (教育制度に関する法令改正 | インクルーシブ教育システム構築支援 ...) ([PDF] 特別支援教育をめぐる制度改正等の流れ - 調布市)。こうした法律の整備を背景に、前述のような通級指導や高校での支援体制の拡大が進展し、結果として多くの発達障害のある子どもたちが適切な場で学べるようになりました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。

法制度の紹介パートでは、発達障害支援法成立から今年で20年を迎えたことにも触れられました ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。この20年で社会は大きく変化し、乳幼児期から成年期までの切れ目ない支援体制づくりが着実に前進しています ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。例えば法施行当初は数十か所だった支援センターが百か所超に拡充され、就労支援の枠組みも飛躍的に広がりました (〖セミナー解説つき〗発達障害者支援法とは?概要や法改正の内容、支援機関を紹介 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練)) ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)。議論では「しかし支援法成立時に掲げた理念、つまり誰も取り残さず社会全体で支えるという目標にはまだ道半ばだ」という厳しい指摘もありました。実際に当事者団体からは「発達障害者支援法は素晴らしい法律だが、国の予算や現場の人員配置が追いつかず、理想と現実にギャップがある」との意見も出されています。これに対し議連の野田聖子議員は「法律を絵に描いた餅にしないため、われわれ議員連盟が継続的に政府に働きかけ改善を図る」と応じ、参加者たちは力強く頷いていました。

おわりに:誰もが生きやすい社会に向けて希望をつなぐ

1時間30分近くに及んだ総会の最後に、野田聖子会長は改めて次のように述べ、会を締めくくりました。「本日示された課題一つひとつに、私たちは責任を持って取り組みます。発達障害のある方が適切な支援さえ受ければ、驚くほどの能力を発揮できることは多くの事例が証明しています。皆さんが輝ける社会を実現することは、日本全体の豊かさにもつながるのです」。この言葉通り、早期支援によって子どもたちが可能性を伸ばし、適所で力を発揮できれば、本人の幸せだけでなく保護者の不安や負担も軽減されます。

発達障害のある人々の社会参加と就労支援には確かに課題が残りますが、同時に以前に比べて明るい展望が開けてきていることも事実です。支援法施行から20年、学校・医療・福祉・企業とあらゆる場で少しずつ理解が進み、当事者も声を上げ始めています。「障害は個性であり強みになりうる」という認識が広がりつつある今、社会全体で彼らを支え、ともに働き学び生活できる共生社会の実現は決して遠い夢ではありません。今回の発達議連総会は、そうした希望への道筋を確認し、更なる前進を誓う場となりました。当事者や親御さんにとっても、自分たちの声が国政に届き政策が動いていることは大きな安心と励ましになったことでしょう。私たち一人ひとりもこの動きを後押しし、誰もが自分らしく生きられる社会づくりに参加していきたいものです。発達障害のある人々が輝くその時、きっと社会全体も今より優しく豊かになっているはずです。共に希望を持って、より住みやすい未来へ歩んでいきましょう。

参考資料:

- 発達障害者支援法の概要と成立経緯 (〖セミナー解説つき〗発達障害者支援法とは?概要や法改正の内容、支援機関を紹介 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練)) (〖セミナー解説つき〗発達障害者支援法とは?概要や法改正の内容、支援機関を紹介 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練))

- 特別支援教育をめぐる近年の動向(文部科学省調査等) (発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増 | 東洋経済education×ICT) ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党)

- 小児科初診待機問題に関する厚生労働省の取り組み (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党) (発達障がいの子 初診までの期間短縮を | ニュース | 公明党)

- 就労支援施策と障害者雇用率の引き上げ ((支援法成立20年)発達障がい者の輝く社会へ | ニュース | 公明党) (第4号 障害者の法定雇用率の引き上げと合理的配慮 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター)

- 公明党 山本博司議員の発言(発達障がい者就労促進と予算について) (発達障がい者の就労さらに促進 | ニュース | 公明党)

- 日本発達障害ネットワークほか当事者・支援者の提言

発達障害者支援の背景と現状

JDDネットの大塚氏からは、日本の学校において、発達障害があると推定される児童生徒が8.8%に上るという調査結果が報告されました。これは、いわゆる「8.8%ショック」と呼ばれ、学校現場における適切な支援の重要性が改めて浮き彫りとなったものです。

大塚氏は、特別支援教育が必要な児童生徒が増加する中で、通常学級における基礎的な環境整備や合理的配慮を提供する体制構築が急務であると述べました。また、教員の専門性向上やライフステージを通じた切れ目ない支援体制の構築を訴え、教育と福祉のさらなる連携の必要性を強調しました。

各省庁からの報告と施策

厚生労働省からは、発達障害者支援センターの設置や診断待機期間の短縮に向けた取り組み、医療機関と地域の連携強化について報告がありました。

こども家庭庁は、インクルージョン推進を掲げ、特に未就学児童期からの早期支援や福祉・医療・教育の連携を強化する施策について報告しました。

文部科学省の安田課長は、発達障害児童生徒に対する通級指導教室の役割の重要性を述べるとともに、特別支援学校や通常学級での指導体制の充実を図るため、教員の専門性向上やICT活用の推進などの施策を提示しました。

議員・参加者からの意見

多くの議員や参加者から、現場における課題や提言が積極的に示されました。

- 山本佐知子参議院議員は、高校における発達障害者支援の必要性を訴え、進路指導を含めた支援強化を求めました。

- 野田聖子会長は、小児科医の不足が深刻であることを指摘し、小児医療体制を抜本的に見直す必要性を強調しました。

- 猪口邦子議員からは、福祉作業所などでの中核的人材育成の重要性や、発達障害支援を含む福祉教育分野での国際連携促進が提案されました。

- 新人議員の阿部恵美子氏は、高校進学における発達障害児童の定員内不合格問題や、小児科から成人医療への移行期(トランジション)の課題解決を訴えました。

- 宮内晴子参議院議員は、県境を越えた特別支援学校の利用制限の問題や、就労に向けた支援体制の不足を指摘しました。

- 保護者でもある立場として参加した 小山ちほ衆議院議員は、通級指導教室の設置数不足や、特別支援学校のセンター的機能の過重負担を問題視しました。

今後の課題と取り組み

議員連盟として今後の課題として挙げられたのは以下の通りです。

- 通常学級における発達障害児童への合理的配慮の充実

- 教員の専門性向上と研修制度の整備

- 教育と福祉、医療分野間での連携強化

- 高校以降の発達障害者への継続的な支援体制の構築

- 小児医療、特に精神科領域における医師不足への対応

- 福祉や教育分野における国際的な連携・協力の推進

まとめ

今回の議連総会では、発達障害支援を取り巻く課題が浮き彫りとなると同時に、多くの具体的な提言がなされました。議連としては、引き続き議論を深め、制度や予算措置の改善を求めていく方針です。障害者の権利擁護や成年後見制度の改善も重要課題として今後のテーマに設定されました。これらの取り組みが、実効性のある形で社会全体へと広がり、発達障害者とその家族が安心して暮らせる社会の実現へ向けて、さらなる連携と取り組みが期待されます。