「さいたま市若者自立支援ルーム(南浦和)」を見学・青砥代表理事らと懇談:さいたま市

28日夕方から、認定NPO法人ユースサポートネットが運営する「さいたま市若者自立支援ルーム(南浦和)」へ訪問・施設見学と懇談を行いました。

参加者:

認定NPO法人ユースサポートネット青砥恭代表理事・金子由美子若者自立支援ルーム統括責任者・石丸靖子就労支援事業統括責任者

小野寺徳子前厚労省障害者雇用対策課長(元福岡労働局長)・齊藤健一さいたま市議会議員・特定非営利活動法人輝HIKARI金子訓隆代表理事

まずは、3階建て施設の見学をさせて頂きました。

各ルームでは、者自立支援ルームを活用して、楽器の演奏をしたり、読書をしたり、また学習をしていたりと様々な「その人なりの」過ごし方をしていました。

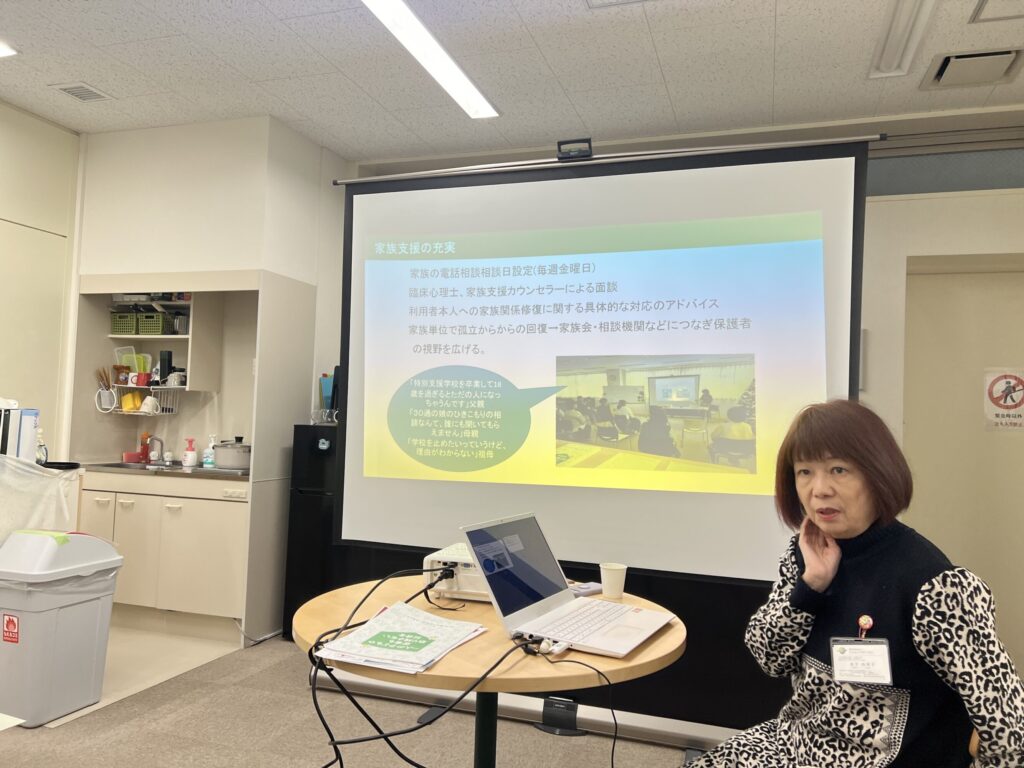

見学後は参加者にて約90分に渉り懇談をしました。

内容は、さいたま市若者自立支援ルームの活動内容や、集まってくる若者達の生活の困難さや、自治体や国で課題となっていることについての情報共有、意見交換など多岐に渉りました。

青砥代表理事、金子所長、石丸就労支援事業統括責任者による現場からの報告を中心に構成し、小野寺氏による個人的な評論や意見を除外した上で、支援の実態、具体的なケーススタディ、制度的課題、および行政への要望について、情報を網羅し記述します。

さいたま市若者自立支援ルーム 活動報告および課題ヒアリング詳細録

1. 施設概要と運営の背景

1.1 施設の設置目的と環境

「さいたま市若者自立支援ルーム」は、さいたま市からの委託事業として認定NPO法人ユースサポートネットが運営を行っています。本施設は、南浦和(南区)と桜木(大宮区)の2拠点体制で展開されており、15歳から39歳までの若者を対象とした「居場所」兼「自立支援施設」です。

ヒアリングが行われた南浦和のルームは、元々公民館として利用されていた3階建ての市有施設を活用しています。3階には学習机が並び、40〜50人が着席可能なスペースがあり、地域の「セーフコミュニティ会議」の開催場所としても機能しています。この会議には、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、地域住民などが集まり、若者を地域全体で支えるためのネットワーク構築が行われています。

一方、桜木のルームは開発地域のプレハブ(2階建て)を使用しており、構造上、大きな音が出せない環境にあります。そのため、南浦和ではバンド活動などの音楽プログラムが活発に行われているのに対し、桜木では比較的静かな環境を好む20代の利用者が多いなど、拠点ごとの棲み分けが自然となされています。利用者はその日の気分や目的に応じて、両方の拠点を行き来することが可能です。

1.2 運営体制と契約上の課題

本事業はNPO法人としてプロポーザル(入札)方式を経て受託していますが、契約形態に関する深刻な課題が報告されました。

以前は単年度ごとのプロポーザルが行われており、毎年膨大な書類作成や審査対応に追われることが現場の大きな負担となっていました。現在は3年間のプロポーザル契約となっていますが、それでも雇用契約は年度ごとの更新とならざるを得ません。

支援スタッフは、臨床心理士やキャリアコンサルタントなどの専門職を含めて有期雇用とならざるを得ず、雇用の不安定さが常態化しています。利用者である若者たちは、時間をかけてスタッフとの信頼関係を築きますが、制度上の理由でスタッフが頻繁に入れ替わってしまうことは、利用者の安心感を損ない、支援の継続性を断ち切る大きなリスク要因となっています。建物や光熱費は市が負担していますが、ソフト面である「人材」の定着を阻む制度的構造は、改善すべき喫緊の課題として挙げられました。

2. 利用者の実態と複合的な困難

2.1 利用者の属性と背景

年間登録者数は両ルーム合わせて約200名(各100名程度)で推移しており、主な年齢層は20代です。男女比では男性が約7割を占めていますが、これは家庭内におけるジェンダー観も影響しています。女性の場合、家事手伝いとして家庭内に役割が与えられる一方、男性は「働いていない」ことがより強く問題視されやすく、結果として支援機関につながりやすい傾向があります。

利用者の背景には、貧困、虐待、いじめ、発達障害など、複合的な困難が存在しています。

金子所長が以前担当していた学習支援事業の経験からは、生活保護世帯や児童扶養手当全額支給世帯の中学生の多くがシングルマザー家庭であり、貧困の連鎖が深刻であることが語られました。塾に通えないため偏差値の高い高校への進学が閉ざされたり、大学に進学しても奨学金の返済に苦しんだりと、経済的なハンディキャップが将来の選択肢を狭めています。

2.2 「18歳の壁」と支援の断絶

最も深刻な課題の一つが「18歳の壁」です。18歳までは学校、教育委員会、教育相談室、児童養護施設などの公的な支援網の中にいますが、高校卒業や18歳を迎えた瞬間に、それらの支援から切り離されます。

「ただの人」として社会に放り出された後、就労につまずいたり、孤立したりして初めて、この支援ルームにたどり着く若者が後を絶ちません。中には、児童養護施設を退所後、行くあてがなくなり、少年院を経てここに来た若者もいます。ある利用者は、差し入れられたパンを食べて「これ、少年院のパンと同じ味だ」と語り、そこから自身の生い立ちを話し始めました。このように、社会的なセーフティネットからこぼれ落ちた若者たちが、最後の砦としてこの場所に繋がっています。

2.3 顕在化する発達障害と「大人の発達障害」の実情

利用者の多くは、コミュニケーションスキルに課題を抱えています。

小中学校時代は「勉強ができる」「おとなしい」といった理由で教員から問題視されず、支援の対象にならなかった若者が、大学入学や就職後に孤立するケースが多発しています。

大学では、高校までのように自動的にクラスや部活で仲間ができる環境とは異なり、自発的なコミュニケーション能力が求められます。そこで人間関係が築けずに孤立し、不登校やひきこもりになる事例が多く見られます。親が心配して病院に連れて行き、20歳を過ぎて初めて「発達障害」の診断が下りるケースも少なくありません。

また、就職したものの、「空気が読めない」「優先順位がつけられない」「上司の指示の意図が理解できない」といった理由で適応できず、退職を繰り返す若者もいます。彼らは能力的に劣っているわけではなく、パソコン操作や論文作成など特定の分野では高い能力を発揮する場合もありますが、職場での暗黙の了解やマルチタスクに対応できず、「扱いにくい人」として排除されてしまうのです。

2.4 深刻化するメンタルヘルスと自傷行為

近年、精神的な不安定さを抱える利用者が増加しており、リストカットやオーバードーズ(過剰服薬)といった自傷行為が頻繁に見受けられます。これらは「死にたい」という直接的な願望だけでなく、「つらい気持ちに気づいてほしい」「自分を見てほしい」というSOSの表現でもあります。

現場では、倒れてしまう利用者や、食事を全くとれていない利用者への対応に追われています。スタッフは養護教諭の経験者や臨床心理士などが対応していますが、医療的な判断が必要な場面も多く、現場の負担は限界に近づいています。

3. 具体的な支援プログラムと「居場所」の機能

3.1 信頼関係構築のための「待つ」支援

利用登録に至るまでには、平均して5回程度の通所期間を設けています。まずは場所の雰囲気に慣れ、スタッフや他の利用者と顔を合わせることから始めます。無理にプログラムに参加させることはせず、本人のペースを尊重します。

「話を聞いてくれる大人がいる」という安心感が土台となり、徐々に閉ざしていた心を開いていきます。中には、ピンク色の奇抜なファッションで通所する男性利用者もおり、ジェンダーに関する悩みを抱えながらも、ここではありのままの自分を受け入れられることで、安心して過ごしています。

3.2 多彩なプログラムと生活スキルの獲得

毎日実施されるプログラムは、若者の興味やニーズに合わせて多岐にわたります。

- 音楽活動: 特に南浦和ルームでは音楽活動が盛んです。楽器未経験者でも、音楽指導ができるスタッフのサポートにより、ギターやドラムを習得し、バンドを結成するまでに成長します。地域のイベントや復学した大学の学園祭で演奏を披露するなど、自己表現と他者との協調性を学ぶ重要なツールとなっています。

- 生活支援(料理・洗濯): 包丁を持ったことがない、洗濯機を使ったことがないという若者に対し、調理実習や洗濯の仕方を教える生活訓練を行っています。これらは一人暮らしや自立に向けた必須のスキルです。

- 地域からの物資提供: 地域住民との関係が深く、様々な寄付が寄せられています。近隣のスクールカウンセラーから洗濯機が寄贈されたり、お米300kgや大量の食材が届けられたりしています。これらは、親からの援助が期待できない若者や、一人暮らしを始める若者にとっての生命線となっており、地域に見守られているという実感にもつながっています。

3.3 アートやクリエイティブ活動による自信回復

絵を描くことやデザインが得意な利用者も多く、その才能を活かす機会を提供しています。

さいたま市の自殺予防対策委員会のポスターや、ヤングケアラー支援のチラシを、ルームの利用者がデザインした事例が紹介されました。行政が作成する啓発物は「キラキラしすぎていて当事者に響かない」という声がありましたが、当事者目線で作られたリアルで訴求力のあるデザインは高い評価を得ています。

「自分には何もない」と感じていた若者が、自分のスキルが社会の役に立つ経験を通じて、自己肯定感を回復させていくプロセスがここにあります。

4. 就労支援の実際と企業連携

4.1 「スモールステップ」による段階的就労支援

就労支援においては、いきなり求職活動を行うのではなく、極めて細やかな段階(スモールステップ)を踏むことを重視しています。

- 自己理解: 「自分取扱説明書」やマッピングを作成し、自分の特性、得意・不得意、ストレスのサインなどを言語化し、客観的に把握します。

- ボランティア・地域活動: 自治会の清掃活動(毎週月曜日のゴミ拾いなど)や、地域のお祭りでの出店手伝い(ポップコーン販売、輪投げコーナー担当など)に参加します。地域住民から「ありがとう」と声をかけられる経験は、働くことの喜びを知る第一歩となります。

- ITワーク: 企業から受注したWebライティング、ホームページ作成、ロゴデザインなどの業務を、プロの指導を受けながら行い、報酬(謝礼)を得る体験をします。これは、外出や対人接触が苦手な若者にとっても有効なステップです。

- 職場体験: 協力企業にて、数日から1週間程度の職場体験を行います。

4.2 企業開拓の現状と限界

現在、約60社の協力企業と連携していますが、若者の特性に理解を示し、受け入れてくれる企業を見つけることは容易ではありません。

特に建設業界などは慢性的な人手不足であり、若者を求めていますが、体力不足や朝の早さ、集団行動の厳しさなどから、マッチングが難しいのが現状です。

成功事例としては、ある板金会社が、中学卒で九九ができない若者を受け入れ、根気強く指導して一人前の職人に育て上げ、現在は家庭を持つまでに至ったケースがあります。また、IT企業が在宅でできる業務を切り出して提供してくれるケースもあります。

しかし、これらは経営者の個人的な熱意や理解に依存している部分が大きく、組織的な広がりには限界があります。現場からは、企業に対して「若者の力は社会の役に立つ」ということを発信し、単なる「人手不足の穴埋め」ではなく、若者の特性を活かせる業務の切り出し(ジョブ・カービング)や、短時間勤務などの柔軟な働き方を提案していく必要性が語られました。

4.3 障害者手帳の有無による「制度の狭間」

就労支援における大きな壁は、障害者手帳の有無です。利用者の約3割は手帳を持っていますが、7割は持っていません。

- 手帳所持者: 障害者雇用枠での就労が可能ですが、特例子会社や就労継続支援B型事業所など、選択肢が固定化されがちです。B型事業所に関しては、工賃の低さや、単純作業の繰り返しにより成長の機会が奪われる「囲い込み」の問題も指摘されました。

- 手帳なし(グレーゾーン): 彼らは一般就労を目指さざるを得ませんが、コミュニケーションや処理能力の面で配慮が必要であるにもかかわらず、一般枠ではそれが得られず、早期離職を繰り返してしまいます。この「制度の狭間」にいる若者への支援が最も手薄であり、独自の就労ルートや理解ある企業の開拓が急務となっています。

5. アウトリーチ(訪問支援)の実践事例

5.1 5人兄弟全員が不登校の家庭への介入

行政からの依頼で介入した、ある深刻な多重困難家庭の事例が詳細に報告されました。

その家庭は、母親を含めた子供全員がひきこもり・不登校の状態にありました。母親自身も精神的に追い詰められており、「学校は責任を取ってくれない」「いじめられるから行かせない」と頑なになり、外部との接触を拒絶していました。

支援員は、教育相談室の職員と共に家庭訪問を行いました。ターゲットとなったのは、18歳になり親から働くようプレッシャーをかけられていた長男です。当初は対面すら困難でしたが、ドア越しに会話を試み、その後メールアドレスを交換しました。最初は返信がありませんでしたが、支援員が硬いビジネスメールから、若者向けのカジュアルなチャット形式に切り替えたところ、返信が来るようになりました。

3ヶ月にわたるメールのやり取りを経て、ようやく「行ってみようかな」という言葉を引き出し、車で迎えに行って連れ出すことに成功しました。その後、散歩や掃除体験などを通じて少しずつ社会との接点を取り戻し、最終的には建設会社の正社員として就職するに至りました(その後離職しましたが、自立に向けた大きな一歩となりました)。

この事例は、長期化したひきこもり状態から脱するには、本人の意志を待つだけでなく、専門家による粘り強く戦略的なアウトリーチ(こちらから出向く支援)が不可欠であることを示しています。

6. 行政への要望と制度的課題

6.1 医療機関との連携システムの構築

現場から最も強く要望されたのは、医療機関との連携強化です。

「死にたい」「消えたい」と訴える利用者や、深刻な摂食障害、オーバードーズの状態にある利用者に対し、福祉スタッフだけでは対応の判断がつかないケースが増えています。

現在は、所長の個人的な人脈にある医師に電話で相談するなどして凌いでいますが、医師も多忙であり、常に対応できるわけではありません。

さいたま市として、精神科や心療内科と正式な連携協定を結び、緊急時や判断に迷った際に専門的なアドバイスを受けられる「ホットライン」のような仕組みを構築してほしいという切実な願いが出されました。医療と福祉が有機的に連携することで、悲劇を未然に防ぎ、適切な治療につなげることが可能になります。

6.2 企業マッチングにおける行政の役割

NPO単独での企業開拓には限界があるため、行政が仲介役として機能することへの期待が述べられました。

具体的には、さいたま市が市内企業に対し、若者の自立支援(職場体験やインターンシップ)への協力を呼びかけ、手を挙げた企業をリスト化して支援団体に情報提供する仕組みです。

また、単に企業を紹介するだけでなく、若者の特性に合わせた「業務の切り出し」や「短時間雇用」のモデルケースを行政主導で啓発・普及させることで、ミスマッチを防ぎ、雇用機会を拡大できるという提言がなされました。

6.3 「サポステ」と「市独自事業」の整理

国の事業である「地域若者サポートステーション(サポステ)」と、さいたま市の「若者自立支援事業」の関係についても議論が及びました。

現在、サポステ事業を受託すると、自動的に市の事業もセットで付随する仕組みになっていますが、サポステは就職件数などの数値目標(成果主義)が厳しく、時間をかけて寄り添う必要がある困難な若者の支援とは相性が悪い側面があります。

現場からは、これらを切り離し、それぞれの事業の特性(サポステは就労特化、市事業は生活基盤や居場所機能重視など)に合わせて、最適な事業者がそれぞれの役割を果たせるような制度設計の見直しが求められました。

6.4 バーチャル支援(メタバース)の改善

埼玉県が導入しているメタバース空間「バーチャル埼玉」を活用した相談事業について、現場の若者やスタッフからの率直な意見として「アバターのデザインやインターフェースが若者の感覚に合っておらず、利用意欲を削いでいる」という厳しい指摘がありました。

また、行政主導のシステムであるため、セキュリティや身元確認が厳格すぎて、匿名性を求める若者が気軽に入室できないという本末転倒な状況も発生しています。

若者の感性を取り入れたデザインへの変更や、過度な制限を緩和し、本当に困っている若者がアクセスしやすい「ゆるやかさ」を持つプラットフォームへの改善が必要です。

7. むすび

今回のヒアリングを通して、さいたま市若者自立支援ルームが、既存の制度からこぼれ落ちた多くの若者たちにとって、文字通り「命綱」となっている実態が浮き彫りになりました。

現場は、若者一人ひとりの複雑な背景に寄り添い、音楽や料理、地域活動といった生活の営みを通じて、失われた自信と信頼を丁寧に紡ぎ直しています。しかし、その活動は、不安定な雇用形態にあるスタッフの献身的な努力と、個人的な繋がりによる綱渡りの連携によって支えられているのが現状です。

「18歳の壁」による支援の空白、障害者手帳の有無による就労の壁、そして医療的ケアが必要なほど深刻化するメンタルヘルスの問題。これらは一支援団体だけで解決できるものではありません。

行政には、単なる予算措置にとどまらず、医療・福祉・教育・労働の縦割りを越えた連携システムの構築、企業への積極的な働きかけ、そして現場の実情に即した柔軟な制度設計が強く求められています。若者たちが「石ころ」として社会に埋もれてしまうのではなく、地域社会の一員として輝けるよう、社会全体での重層的な支援体制の確立が急務です。