「へき地医療DX~鳥羽市におけるオンライン診療~」「第36回Bluesky勉強会」(1):永田町

5月1日夕方は山本博司参議院議員が主催して運営する「第36回Bluesky勉強会」が参議院議員会館で開催致しました。

このBluesky勉強会に事務局に、当団体の金子訓隆代表理事も入っており、第1回目から参加して、この会の運営に携わっております。

Bluesky勉強会は2014年(平成26年)8月に、第1回の勉強会を開催以来、ICTの利活用など情報通信の分野を中心に、これまで35回にわたり議論を進めてまいりました。

第36回勉強会は、会場とオンライン中継のハイブリット開催。

会場には約65名。沖縄・愛媛・大阪・三重からも出席。zoom参加では約20名で、オンラインも含め約85名を超える方々が参加いただきました。公明党から原田大二郎青年局次長(参院選比例区予定候補)なども出席。

今回のテーマは「社会・地域課題をDXで解決に取り組む」として「へき地医療DX~鳥羽市におけるオンライン診療~」鳥羽市立神島診療所 小泉先生に特別講師をお願いしました。

【勉強会内容】:

(1)「あいさつ」山本 博司氏(参議院議員)

(2)「あいさつ」原田 大二郎氏(元四国がんセンター呼吸器内科医長(医師))

(3)「オンライン診療に関する医療法の見直しについて」梶野 友樹氏(厚生労働省 医政局 総務課 課長)

(4)「鳥羽市神島における離島オンライン診療事業について」小泉 圭吾氏(鳥羽市立神島診療所長(医師))

この勉強会は、翌日の公明新聞にも掲載されました。

安心の医療を届ける オンライン診療巡り勉強会/山本、原田両氏があいさつ 2025/05/02 公明新聞 2面

公明党離島振興対策本部の山本博司本部長(参院議員)は1日、参院議員会館で勉強会を開き、三重県鳥羽市立神島診療所の小泉圭吾所長から、へき地のオンライン診療の現状などについて聴いた。中川康洋衆院議員、原田大二郎党青年局次長(参院選予定候補=比例区)が参加した。

冒頭、山本氏は「離島やへき地は、日本が抱える課題に先進的に直面している。資源が限られる中だが、安心を届けていく」とあいさつ。原田氏は「地域医療の充実を進める」と力を込めた。

小泉所長は、鳥羽市で実施しているオンライン診療について、医師が遠隔で診療するが、看護師が現地で患者に付き添うため質の高い医療が提供でき、患者の安心にもつながっていると説明。今後のさらなる推進へ「補助金の充実や看護師の処遇改善、柔軟な法整備などが必要だ」と述べた。

今回は、(3)の「オンライン診療に関する医療法の見直しについて」梶野厚生労働省 医政局総務課長のオンライン診療法制化の見直しについて、講演内容を要約しました。

【講演内容要約】

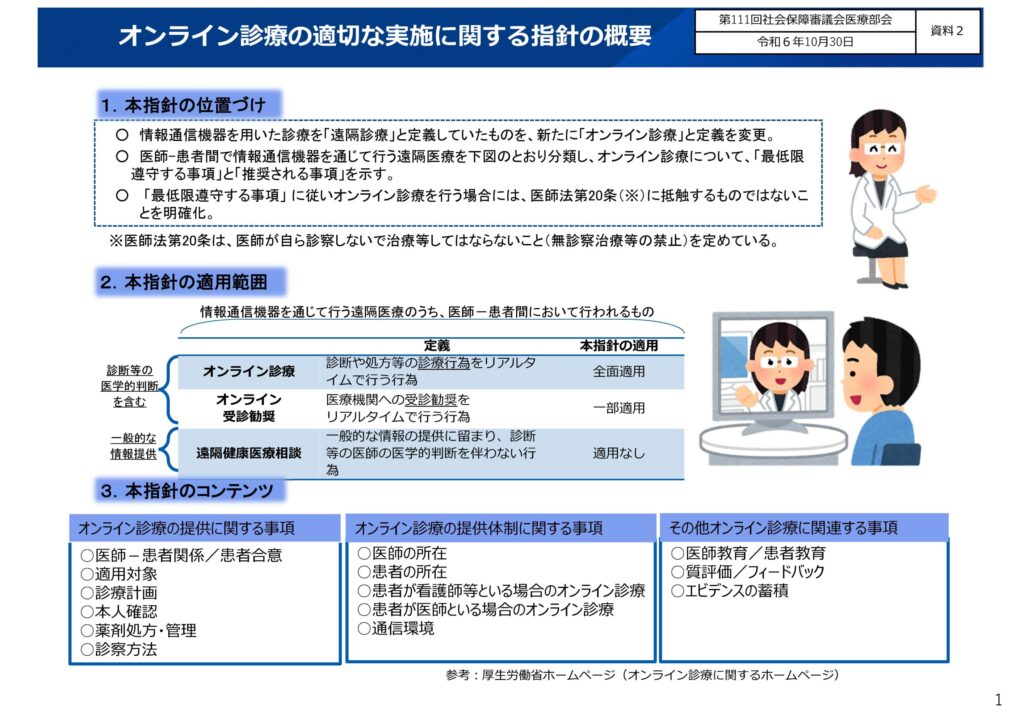

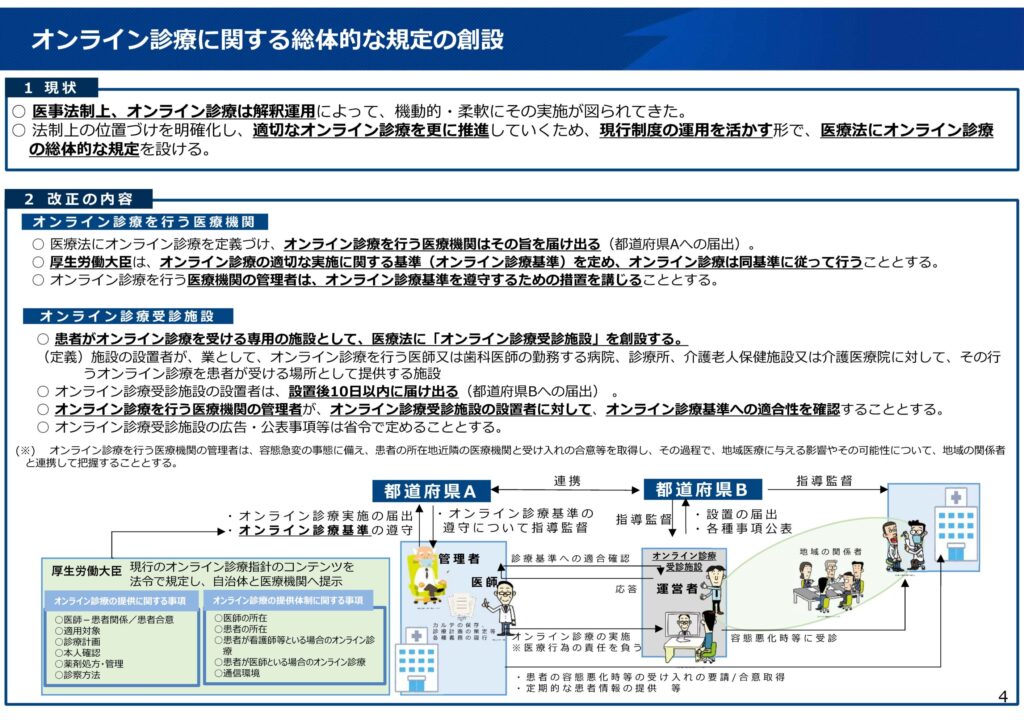

総務省医政局総務課長の梶野氏は、オンライン診療の法整備に関する説明を行った。これまでオンライン診療は通知(指針)によって運用されてきたが、現在、医療法改正案が国会に提出され、法的な位置づけによる適切な推進が目指されている。

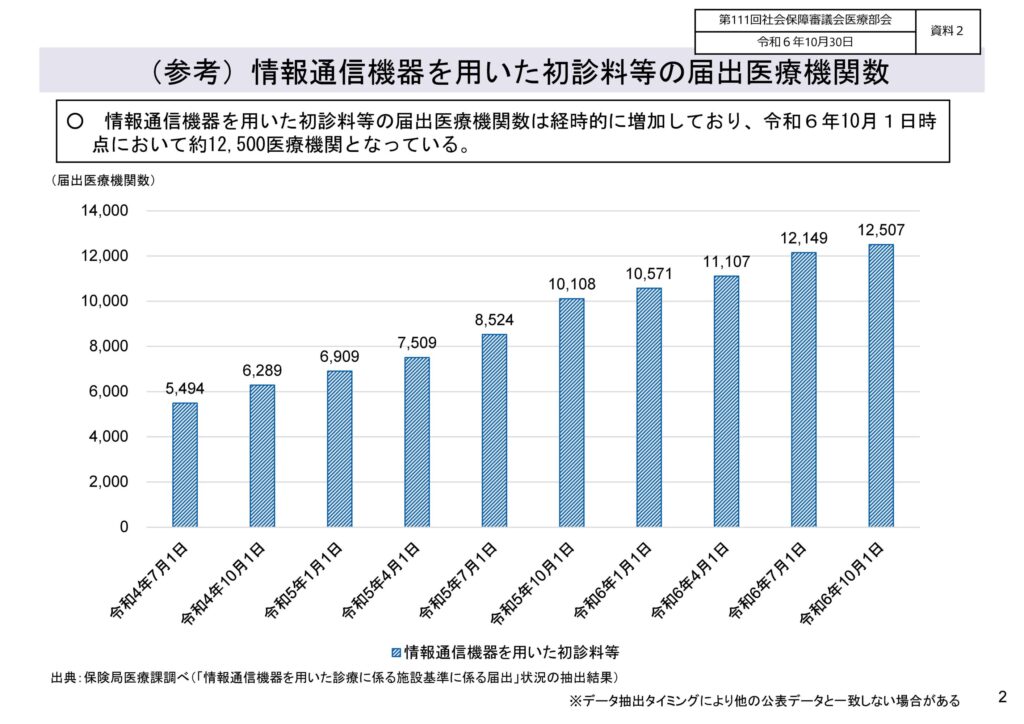

これまでのオンライン診療は医師と患者間で情報通信機器を通じて行われ、最低限充実する事項や推奨される事項を示した指針に基づいていた。昨年10月時点で、オンライン診療を行う医療機関は1万2500に達し、順調に拡大している。

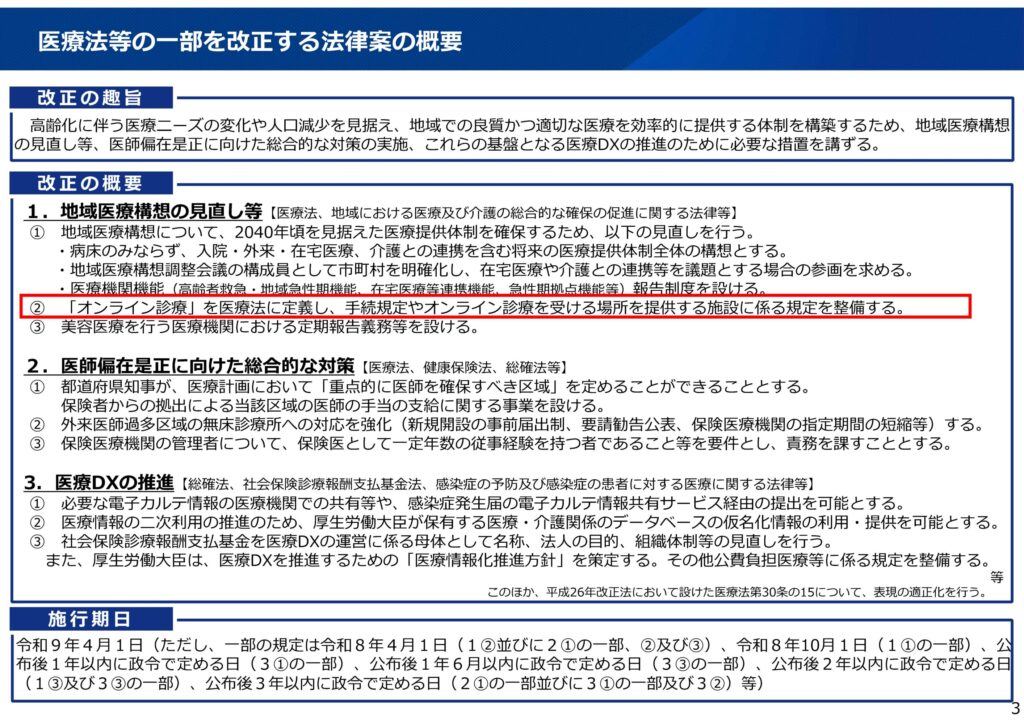

今回の改正案は、地域医療構想の見直し、医師偏在の是正、医療DXの推進の3つの柱を含む。特に地域医療構想については、2025年に団塊世代が75歳となり、医療ニーズが大きく変化すると予想されることから、病床の見直しを進めてきた。今後は2040年に向けて、85歳以上の高齢者が増えることから、骨折や肺炎など初期救急医療や在宅医療のニーズ増加を見据えた地域全体の医療の再検討が求められる。

こうした背景から、在宅医療や高齢者医療のニーズ増に伴い、オンライン診療の必要性も高まっている。特に地方では医師不足が深刻な問題であり、医師の偏在する地域でもオンライン診療が重要な役割を果たす。

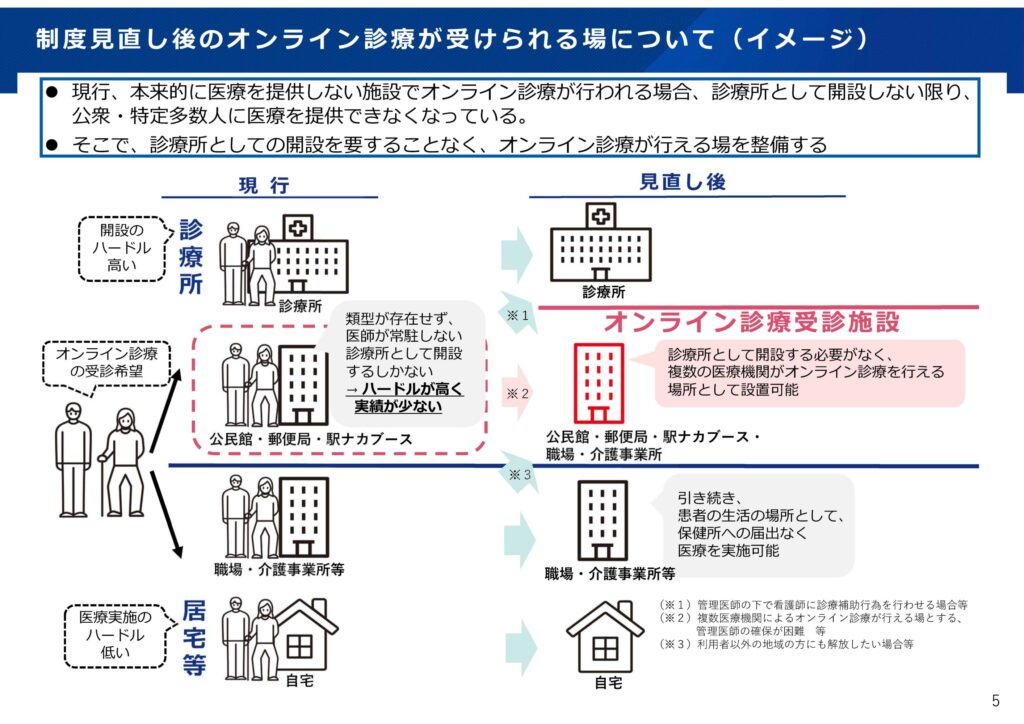

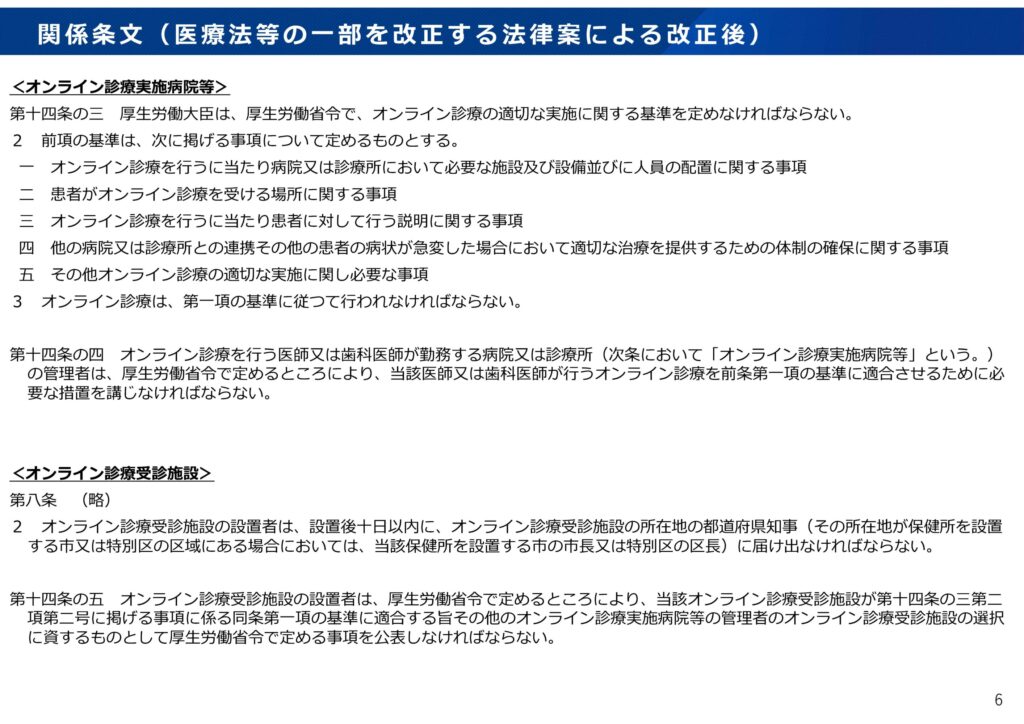

改正案では、オンライン診療を医療法に明確に位置づけ、実施医療機関は都道府県へ届出を行い、厚労大臣が定めるオンライン診療基準を遵守することが義務付けられる。また、今回新たにオンライン診療受診施設が法的に創設される。これは患者がオンライン診療を受ける専用施設で、設置後10日以内に患者の居住する都道府県に届出が必要となる。この施設は医療法人などの設置主体を必ずしも求めず、複数の医療機関が共用できる柔軟な運用が認められる。

運営にあたっては、オンライン診療を行う医療機関の管理者がオンライン診療基準への適合を確認し、患者が急変した際には地域の医療機関と迅速に連携できる体制が求められる。

これまでオンライン診療を提供する公民館や郵便局、駅中ブースなどは診療所として医師の配置が義務付けられていたが、今回の法整備によりオンライン診療受診施設として位置づけられ、診療所設置義務が緩和される。このことにより、オンライン診療がより広範かつ柔軟に展開できる環境が整備される。

オンライン診療の具体的な基準には、適切な設備(安定したネットワーク等)、看護師の配置(医師と同一医療機関または医師の指示を受ける訪問看護師)、プライバシー保護や清潔な環境の整備、患者への明確な説明(対面診療の併用など)、急変時の対応体制の確保、厚労省が実施する研修受講などが含まれる予定である。

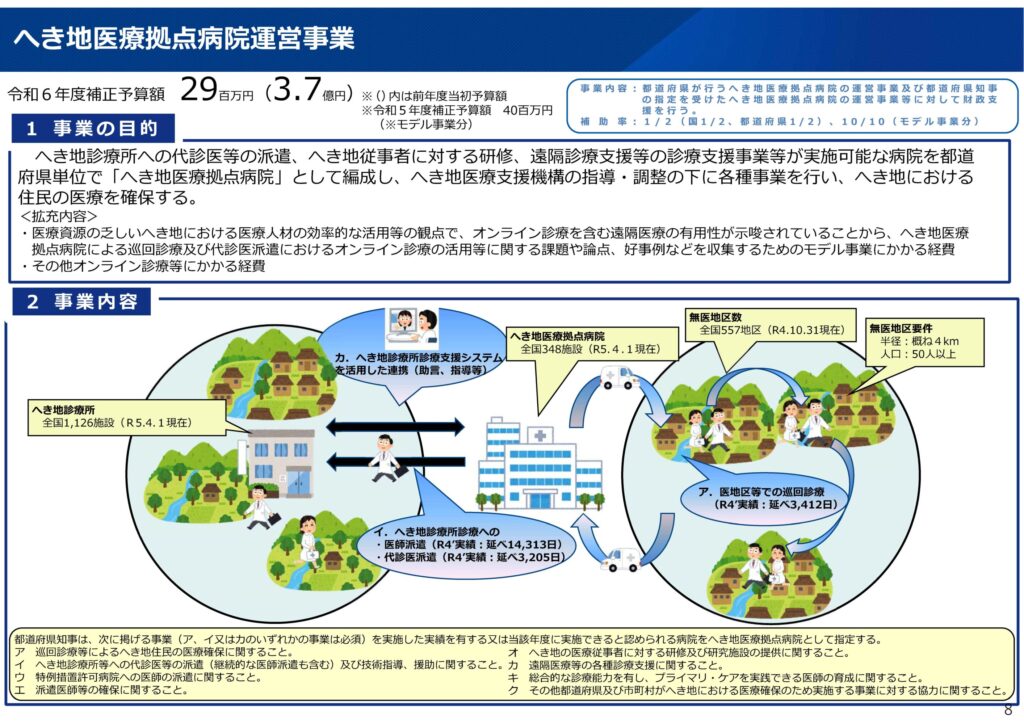

また、現在、無医地区や巡回診療地域でオンライン診療を実施する場合の補助金制度も整備されており、公民館などでのオンライン診療にも運営費が支援される仕組みが進められている。実際、山口県の離島など一部地域では、すでにこの補助金を活用した取り組みが始まっている。

厚生労働省としては、この法改正を機に、僻地医療を含めオンライン診療をさらに推進し、医療の質の向上と地域間格差の是正を目指す方針である。