ヒューマノイドロボット「NEXTAGE」の講演を拝聴:カワダロボティクス 栃木県宇都宮市

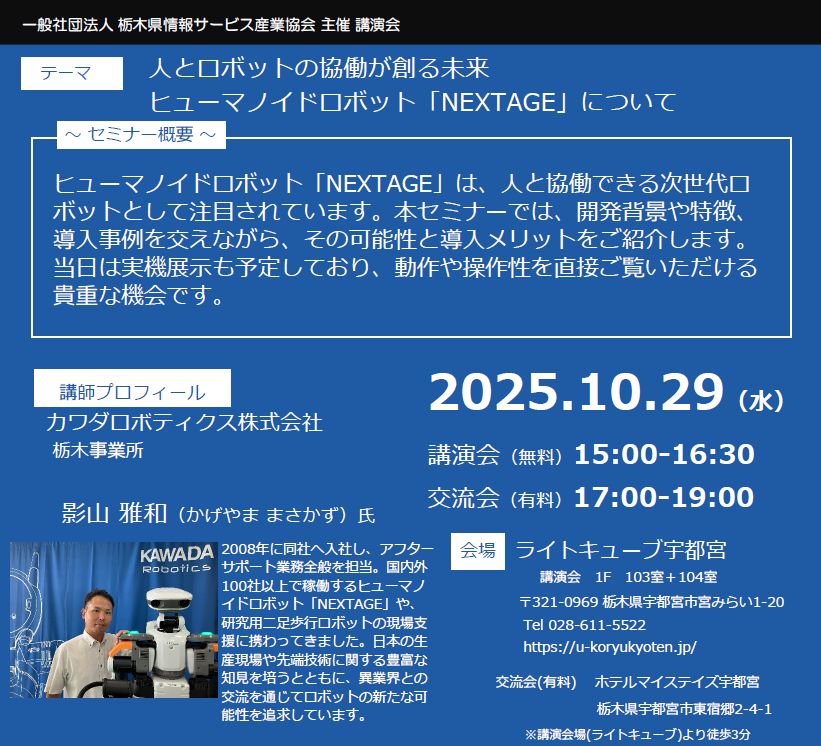

29日の午後からは栃木県宇都宮市にて行われた、一般社団法人 栃木県情報サービス産業協会が主催の講演『人とロボットが協働する未来 ヒューマノイドロボット「NEXTAGE」について』を拝聴しました。

講師は、カワダロボティクス株式会社 栃木事業所 影山雅和氏

~ セミナー概要 ~

ヒューマノイドロボット「NEXTAGE」は、人と協働できる次世代ロボットとして注目されています。本セミナーでは、開発背景や特徴、導入事例を交えながら、その可能性と導入メリットをご紹介します。当日は実機展示も予定しており、動作や操作性を直接ご覧いただける貴重な機会です。

カワダロボティクス株式会社|KTI 川田グループ

https://www.kawadarobot.co.jp/

カワダロボティクス株式会社は川田工業株式会社の子会社になりますが、ロボット開発を専門に行っている企業でNEDOの開発事業を中心に、産業系ロボットからヒューマノイドロボット「NEXTAGE」を何世代にも改良して開発をされている会社です。

いまどの企業も人材不足が言われておりますが、特に介護人材が不足しておりロボットやAIなどの活用を考える事が急務となっています。

他の産業を知ることで、自分の障害福祉事業について何か頼れるものは無いかな?という思いで、講演を拝聴しました。

福祉業界へロボットが使われる時代もそう遠い未来でもなく、今でも投薬管理・排泄管理・入浴介助など様々な分野でICTの活用や、AI・ロボットが支援しています。

そう遠くない未来に、ロボットと共存して業務が行われる時代にもなってくるでしょう。

影山氏の講演は大変に勉強になりました。

また、山本博司氏が主催するBluesky勉強会でも(金子訓隆代表理事が事務局)、同様の企画を検討していきたいと思います。

以下が講演内容の要約となります。

多少間違いがあるかもしれませんが、ご了承ください。

カワダロボティクス株式会社 影山正和氏講演要約:ヒューマノイドロボットNEXTAGEについて

カワダロボティクス株式会社は、川田グループの一員として、栃木県を拠点にロボット開発・製造・保守を一貫して手掛ける企業である。親会社である川田工業は、橋梁(明石海峡大橋、東京スカイツリーの支柱など)、建築(ペニンシュラホテル、歌舞伎座タワー)、鉄骨事業を三本柱とする。1987年に川田工業の事業部として無人ヘリコプター開発からスタートし、1999年にヒューマノイドロボットへ移行。東京大学教授の助言により、ヘリコプターの高密度・軽量・強靭な構造がロボットに類似すると着想を得た。2000年にNEDOプロジェクト参画でHRPシリーズを開始、2009年にNEXTAGEを発表。2013年に川田工業から分社化、2015年に開発・設計・販売・保守を統合。2017年にHRP-1が「みらい技術遺産」登録、2018年にNXシリーズ追加、2019年にフランス博物館でHRP-2常設展示、2022年にNEXTAGE Fillieシリーズ発売。現在、NXAシリーズとPシリーズの2機種を展開。

開発コンセプトは「人と共同作業」であり、人を排除せず、4人の作業者と7台のロボットで11人分の仕事を担うイメージを当初から掲げる。過去の主なロボットとして、H6/H7(身長135cm、重量50kg、ヘリコプター技術活用の板金・弁当構造)、自社オリジナル「功」、HRP-2B(世界初の自力起立機能)、HRP-2P(パトレイバー風デザイン)、HRP-3P/MarkII(防塵防滴、身長160cm、重量68kg)、HRP-4C(日本人女性平均体型)、HRP-4(軽量39kg、モーター80W以下)、愛・地球博展示ロボット(鼻先から尻尾3.5m、重量80kg、連続稼働)、小型Promet/大蔵(介護・体操用)などを紹介。著名人との関わりでは、オバマ大統領(APEC横浜)、胡錦濤国家主席、メドヴェージェフ大統領、メルケル首相、安倍首相らが視察。上海万博でも展示。

ロボット以外に受託開発も手掛け、電気自動車、ペンギン生態センサー、風洞実験装置、ゲーム連動椅子、自衛隊・橋梁点検機器、車椅子を製作。量産品として手術灯のバランス機構(無電力で軽力停止、日本看護師向け)を継続生産。

NEXTAGEは上半身型ヒューマノイドで、頭部・両腕にカメラ搭載、オールインワン台座に制御装置内蔵。人同等スペースで作業可能。4カメラによるビジョン認識で位置調整、移動・工程変更が柔軟。人型ゆえに既存道具使用可。2009年国際ロボット展でデビュー、3台協調テープカット演示。特徴は①ビジョン認識標準搭載(周辺変化対応)、②オールインワンパッケージ(簡単ティーチング)、③人と共存・小スペース。従来産業ロボット(囲い込み・危険作業)と異なり、人協働を目指す。

導入業界は①電気・電子・機械(組立・検査)、②物流・サービス・ラボ、③化粧品・医薬品・食品(3品)。事例:グローリー社(両面テープ剥離・貼付、ドライバー締め、ベルトテンション、外観検査、動作確認)、牧野フライス(消耗品ピック)、日本橋カフェ(コーヒー淹れ)、ラボ(ピペット・検体挿入)、化粧品(ポンプヘッド組立、箱折り・充填)、コンベアトラッキング。モバイル版はバッテリー搭載・自動充電。オープンソースROS対応版で研究プラットフォーム提供。

ティーチングは生産工程確認→アクションフロー作成→画像処理・ポイント設定→試運転の繰り返し。初期姿勢・マーカー認識・形状マッチングで精度確保。AI未搭載のため、詳細座標入力必要。

将来展望として、Bank of America予測(2060年30億台、人口82億人の20%仕事代替、1世帯0.7台)とGlobal Cloud Robotics(2031年市場5倍、2000万台)を引用。爆発的普及には工場外進出必要。スマートフォン類比(1993年初登場、2008年iPhone3Gで日本浸透、ほどほど多機能で周辺技術進化)から、「ほどほどに何でもできる」汎用ロボットを提唱。課題は汎用性・五感・フレキシビリティ・安全性・AGI/SI。中国(2024年1400億円投資、10年1兆円補助)・米欧の0→1力に対し、日本は完成度向上(自動車真似からトヨタ世界一例)が強み。フィーリング・CSRも優位。目指す未来はショッピングモールバックヤードでの人協働(重労働・面倒作業分担)。