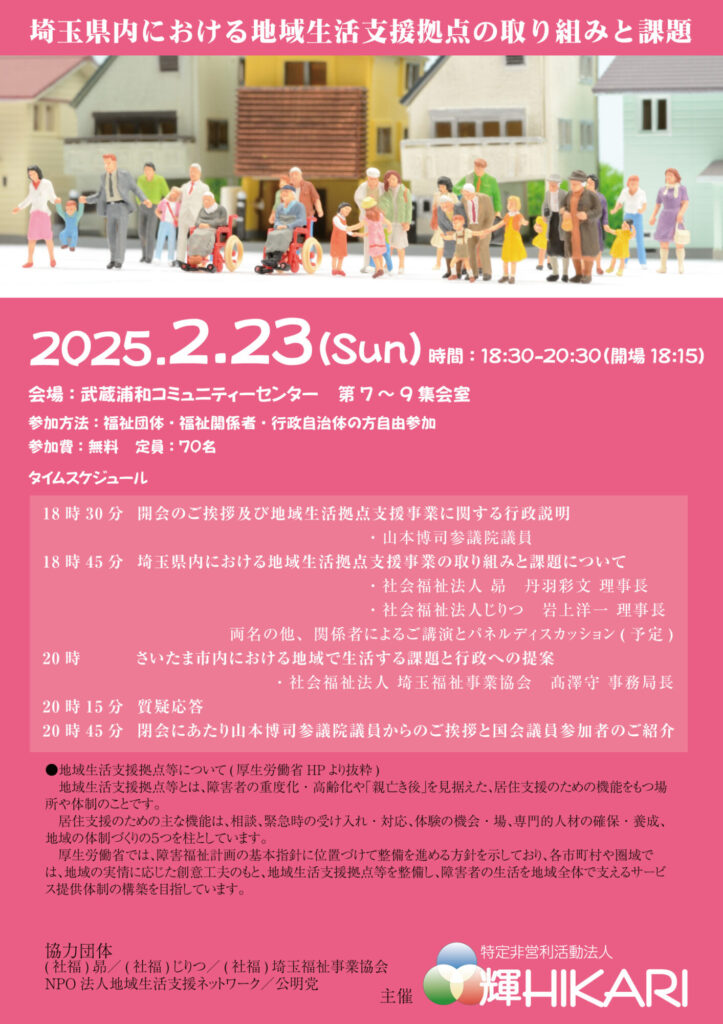

イベント開催:テーマ「埼玉県内における地域生活支援拠点の取り組みと課題」

この度、特定非営利活動法人輝HIKARIが主催する、勉強会において、以下の方々にご登壇頂き下記のテーマに基づき、埼玉県内における交流と学習会を開催することになりました。

日にち:2月23日(日)

時間:18時30分から21時

場所:武蔵浦和コミュニティーセンター 7・8・9集会室

テーマ:埼玉県内における地域生活支援拠点の取り組みと課題

●地域生活支援拠点等について(厚生労働省HPより抜粋)

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。

居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。

厚生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、各市町村や圏域では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、地域生活支援拠点等を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html

ご参加頂く皆様:

■福祉団体ご参加の方々

(社福)昴さま、(社福)じりつさま、(社福)埼玉福祉事業協会さま、他

■行政側の方々

・山本博司参議院議員

・矢倉克夫参議院議員(公明党埼玉県本部代表)

・宮崎勝参議院議員

・高橋次郎参議院議員

以下、埼玉県内の地方議員の方々

公明党埼玉県本部参加予定議員:

○県議会議員 小早川一博さま

○さいたま市議会議員:齊藤健一さま/服部剛さま/尾上貴明さま

○松伏町議会議員:川上力さま/村上真由美さま

○東松山市議会議員:大山義一さま/田中二美江さま/石川和良さま

○宮代町議会議員:泉伸一郎さま/小島あけみさま

○上尾市議会議員:小高進さま

○秩父市議会議員:本橋貢さま

○寄居町議会議員:鈴木詠子さま

○横瀬町議会議員:宮原みさ子さま

○上里町議会議員:飯塚賢治 さま

○神川町議会議員:赤羽奈保子さま

○本庄市議会議員:清水静子 さま

○熊谷市議会議員:三浦和一さま/他一名

○深谷市議会議員:坂本博さま

(予定)

その他、他党の地方議会議員の皆様方及び、一般の障害福祉に関係する皆様方

式次第

18時30分 開会のご挨拶及び地域生活拠点支援事業に関する行政説明

・山本博司参議院議員

18時45分 埼玉県内における地域生活拠点支援事業の取り組みと課題について

・社会福祉法人 昴 丹羽彩文 理事長

・社会福祉法人じりつ 岩上洋一 理事長

両名の他、関係者によるご講演とパネルディスカッション(予定)

20時 さいたま市内における地域で生活する課題と行政への提案

・社会福祉法人 埼玉福祉事業協会 髙澤守 事務局長

20時15分 質疑応答

20時45分 閉会にあたり山本博司参議院議員からのご挨拶と、行政側参加者のご紹介

目的

(社福)昴の丹羽彩文理事長、(社福)じりつの岩上洋一理事長、(社福)埼玉福祉事業協会の髙澤守事務局長などに、地域の事例と課題提起でご登壇。

行政側からは、県内の各市町村地域において、各自治体とどのように連携して、本事業を支えられるかなど検討課題とする。

ご多忙の中恐縮ですが、1人でも多くの埼玉県内に所属する、議員の皆様にはご参加頂き、埼玉県内の介護・障害福祉において、支援拡充のご協力をお願いしたいと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。

地域生活支援拠点事業は、日本において地域に根ざした生活支援の仕組みを強化するための施策です。これは、特に高齢者や障害者などの支援が必要な人々が地域で安心して生活できるようにするためのもので、以下のような特徴があげられます。

1. 目的

地域生活支援拠点事業の主な目的は、地域住民の生活を支える基盤を整備し、地域社会における自立した生活を促進することです。具体的には、障害者や高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、必要な支援を提供します。

2. 支援内容

この事業は、さまざまな支援サービスを提供します。具体的には以下のような内容が含まれます:

- 相談支援:生活に関する悩みや困りごとの相談に応じる。

- 情報提供:必要なサービスや支援制度についての情報を提供する。

- 生活支援:日常生活における支援や介助を行う。

- 交流の場の提供:地域の住民が集まる場所を設け、交流やコミュニティの形成を促進する。

3. 対象

地域生活支援拠点の利用者は、主に障害者や高齢者ですが、幅広い地域住民にも利用が可能です。特に、生活支援が必要な人々に焦点を当てています。

4. 運営体制

地域生活支援拠点は、地方自治体やNPO法人、社会福祉法人などが運営することが一般的です。地域の特性に応じた支援が行えるよう、地域のニーズに基づいた運営が求められます。

5. 政策背景

この事業は、地域包括ケアシステムの一環として位置づけられており、高齢化社会に対応するための重要な施策として注目されています。地域での生活支援を充実させることで、都市部に限らず、地方でも住みやすい環境を整備することを目指しています。

埼玉県内における地域生活支援拠点事業の課題と取り組み

1. 課題

1.1. 利用者側の課題

- ニーズの多様化: 障害の種類や程度、年齢層、生活背景が多様化しており、画一的なサービス提供では対応が難しいケースが増えています。特に、精神障害や発達障害、難病など、見えにくい障害への理解不足も課題です。

- 地域生活支援拠点の周知不足: どこに相談すれば良いか分からず、必要なサービスに繋がれていない潜在的なニーズも存在します。

- 相談支援専門員の不足: 個別支援計画作成やサービス調整など、専門的な知識と経験を要する相談支援員の確保が困難になっています。

1.2. 運営側の課題

- 財政的な制約: サービス提供体制の充実や人材確保には、安定的な財源の確保が不可欠です。

- マンパワー不足: 相談支援員だけでなく、生活支援員や世話人など、現場の人材不足も深刻化しています。

- 他機関との連携不足: 医療機関、福祉施設、行政機関など、関係機関との連携がスムーズに行われていないケースも見られます。

2. 取り組み

埼玉県では、これらの課題を克服するために、様々な取り組みが進められています。

2.1. 埼玉県地域生活支援拠点事業実施要綱の改正 - 利用者のニーズを踏まえ、よりきめ細やかなサービス提供を推進するため、要綱が改正されています。

- 特に、精神障害者の地域移行・地域定着支援の強化、医療機関との連携強化、緊急時対応体制の充実などが盛り込まれています。

2.2. 人材育成の強化 - 相談支援従事者や生活支援員などを対象とした研修会が定期的に開催され、専門知識やスキル向上を図っています。

- 障害の理解を深めるための研修や、他機関との連携に関する研修なども実施されています。

2.3. ICTの活用 - オンライン相談や情報共有システムの導入により、相談支援の充実や業務効率化を図っています。

- 地域生活支援拠点の情報発信や、利用者同士の交流の場として、ウェブサイトやSNSを活用する動きも広がっています。

2.4. 他機関との連携強化 - 医療機関や福祉施設との定期的な情報交換会や合同研修会を開催し、連携体制の強化を図っています。

- 地域住民への啓発活動にも力を入れており、障害者への理解促進と地域社会全体での支え合いの体制づくりを目指しています。

3. 今後の展望

- 今後は、更なるニーズの多様化や複雑化に対応するため、より専門性の高いサービス提供体制の構築が求められます。

- 特に、精神障害や発達障害、難病など、支援ニーズが多岐にわたる方々へのきめ細やかな対応が重要となります。

- また、地域住民の理解と協力を得ながら、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指していく必要があります。

4. 福祉専門家としての視点

- 地域生活支援拠点は、障害のある方にとって、地域で安心して暮らすための重要な拠点です。

- 関係機関が連携し、それぞれの専門性を活かしながら、切れ目のない支援を提供していくことが重要です。

- また、地域住民一人ひとりが、障害への理解を深め、共に生きる社会の実現に向けて積極的に関わっていくことが求められます。

5. まとめ

埼玉県では、地域生活支援拠点支援事業における課題解決に向け、様々な取り組みが進められています。しかし、更なる充実に向けては、行政、関係機関、地域住民が一体となって、課題解決に取り組んでいくことが重要です。

“イベント開催:テーマ「埼玉県内における地域生活支援拠点の取り組みと課題」” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。