リディラバジャーナルとオンラインミーティング

社会問題を“構造化”するメディア「リディラバジャーナル」のご担当者とオンラインミーティングを行いました。

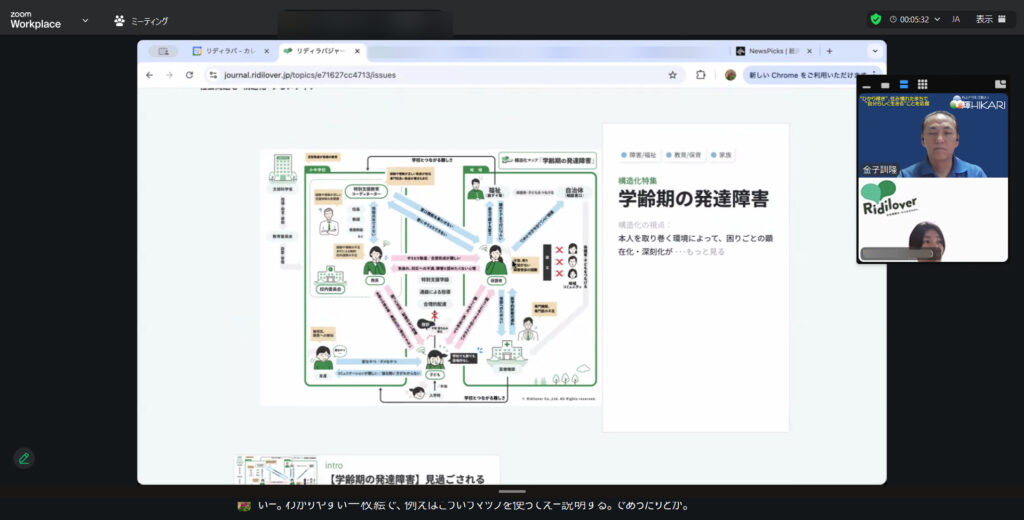

リディラバジャーナルとは?

リディラバジャーナルは、社会課題に特化したオンラインメディアです。

運営元は株式会社Ridilover(リディラバ)で、教育事業やスタディツアーなど“社会問題を誰もが自分ごとにできる仕組みづくり”を掲げる団体として知られています。

◆社会課題にフォーカス:貧困、環境、医療、教育、地域課題など、国内外の幅広い社会問題を深掘り取材。

◆現場取材型の記事:取材者が当事者・専門家・支援者など多方面に直接取材し、課題の背景や解決への取り組みを詳しく紹介。

◆定期購読制:ウェブ上の有料会員制メディアとして、月額課金で全記事が読める仕組みを採用しています。

「社会課題を“知る”から“関わる”へ」をコンセプトに、

社会課題に関する高品質なジャーナリズムを提供する有料オンライン雑誌で、読者が現状を理解するだけでなく、解決に向けた行動のきっかけをつくることを目指しています。

当団体の金子訓隆代表理事も過去に何度か取材を受けて、その内容が公開されています。

「会社では話せなかった」障害児を持つ父親からのメッセージ

https://journal.ridilover.jp/issues/aec30ab240a4

またオンラインでも「体験格差」について取材を受けました。

今回の内容はリディラバジャーナルのコンテンツの活用方法について、利用者の立場から色々な意見を挙げさせて頂きました。

リディラバジャーナル相談懇談要約

懇談の主目的は、リディラバジャーナルの活用方法に関するヒアリング。東氏は過去に金子氏を取材した経験があり、福祉現場の視点から意見を求める形で進行した。会話は約1時間にわたり、挨拶から始まり、課題共有、具体策提案、追加アイデアの交換、最後に今後の協力提案で締めくくられた。

金子氏のフィードバック

金子氏はまず、コンテンツの質が良い点を認めつつ、会員増加の障壁として有料制を指摘。過去の取材記事を「素晴らしい」と評価しつつ、世間に伝わらない原因は「リアルな接点の欠如」だと分析。デジタルだけでは飛び越えられないハードルがあり、イベント(研修会、勉強会)を主催して人を集め、そこでコンテンツを紹介する戦略を提案。具体例として、教育委員会や文部科学省との共催を挙げ、特別支援教育や孤立、生活貧困などのテーマで講師を招き、第2部でリディラバのマップをツールとして説明。これにより、学校内での共有や理解促進が進むと見込む。

金子氏は自身の経験から、特別支援教育コーディネーターの役割を例に挙げた。彼らは兼任が多く、知識の偏りや負担が大きいため、構造化マップがアドバイスツールとして有効。障害者雇用や高齢介護、児童相談所などの分野でも活用可能と指摘。LITALICO研究所のイベントを好例に挙げ、講師講演後に自社ツールを紹介するアナログ営業の重要性を強調。まずは人を集める「イベント」が鍵だと述べた。東氏はこの提案に納得し、ターゲットを教育現場のコーディネーターなどに絞る可能性を検討した。

AI活用とライトコンテンツの提案

金子氏はAIの活用を勧めた。自身がITエンジニア出身で、生成AIを使ってイラストを作成し、ブログや資料に使用。AIイラストがリディラバでも、記事に柔らかいイラストを追加したり、プロンプト共有でユーザーがカスタム可能にすれば入りやすいと指摘。講演時のパワーポイント作成支援も提案。東氏はこれを「入り口」として、構造化コンテンツへつなげる可能性を認めた。

ターゲット再考

ターゲットについて、金子氏は「困り感のある人」を強調。障害福祉従事者より、塾、保育園、スイミングスクールなどの非専門現場が問い合わせが多い。クラスに8.4%の発達障害児がいる時代、先生のキャパシティを超えるため、情報ニーズが高い。東氏はこれを新たな視点とし、構造化コンテンツが「なぜ困るか」の答えとして有効だが、ノウハウを求める人にミスマッチの可能性を指摘。