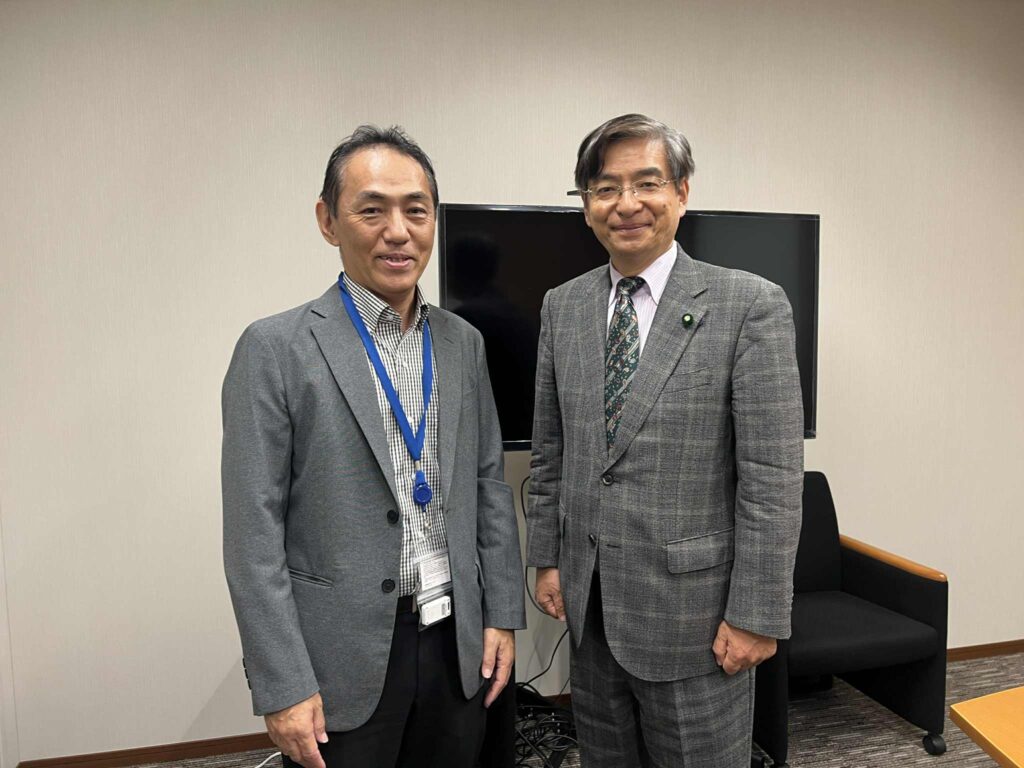

厚労省職業安定局 障害者雇用対策課メンバーと意見交換に同席:原田大二郎事務所

27日午後は山本博司前参議院議員のヒアリングに同席させて頂きました。

場所は、原田大二郎参議院議員事務所にて。

「障害者雇用に係る施策」について、厚生労働省の担当者から説明を受けました。

原田事務所の梅津政策担当秘書も同席されました。

厚生労働省の出席者は安定局 障害者雇用対策課 武田和也課長補佐と、沼澤勇太係長。

山本博司前参議院議員の活動報告でも公開されています。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現が大変大事との山本博司前参議院議員のご要望であり、こうした障害者雇用促進法の理念の下、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が設けられています。

障害者雇用は着実に下記の説明通り増加していますが、法定雇用率の達成、雇用機会の地域差、雇用後の定着率の低さ、難病やひきもりなど就職困難者等の支援などの様々な課題もあります。

(下記説明項目)

障害者雇用の状況

・民間企業67.7万人(身体障害者36.9万人、知的障害15.8万人、精神障害者15.1万人)

・実雇用率2.41% 法定雇用率達成企業割合 46%

・雇用者数は21年連続で過去最高を更新

- 障害者雇用に係る施策紹介

・障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象(身体障害者・知的障害者・精神障害者)

・障害者雇用率制度(雇用率・事業主の範囲) (令和5年度まで2.3%:43,5人)、(令和6年4月から2.5%:40人)、(令和7年4月から2・7%:37.5人)

・障害者雇用納付金制度 (未達成企業(100人超)納付金の徴収 一人月額5万円 335億円)

(達成企業(100人超) 調整金の支給 一人月額2.9万円 272億円)

(達成企業(100人以下)報奨金の支給 一人月額2.1万円 68億円)

・障害者雇用対策

(1) 労働局・ハローワークにおける支援

(2) 障害者就業・生活支援センターにける支援

(3) 地域障害者職業センターにおける支援

(4) 障害者雇用のための助成制度

(5) 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援

・雇用保険二事業に基づく障害者雇用関係助成金 :都道府県労働局またはハローワークにおいて受付

(1) 特定求職者雇用開発助成金

(2) トライアル雇用助成金

(3) キャリアアップ助成金

(4) 給付金制度に基づく障害者雇用関係助成金:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

・障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設等助成金、障害者介助等助成金、職場適応者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、障害者雇用相談援助助成金等 - 中小企業への支援について

・「障害者向けチーム支援」の実施などによるハローワークマッチングの強化

・障害者雇用ゼロ企業等に対する「企業向けチーム支援」の実施等

・障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度(もにす認定制度)

現場の声も伺い、障害者雇用がさらに促進できるよう活動してまいります。

以下は、懇談内容についての要約です。多少間違っている点もありますが、その点についてはご了承ください。

第1部:障害者雇用の全体像と中小企業の現状

1. 雇用の全体状況(2023年実績)

厚生労働省の集計(2023年6月1日時点)によれば、障害者雇用者数は67.7万人、実雇用率は2.41%に達し、雇用者数は21年連続で過去最高を更新している。全体として雇用は右肩上がりで進展している。

2. 中小企業(SME)の課題

一方で、企業規模別に見ると大きな格差が存在する。特に「40人以上100人未満」(当時の法定雇用率2.5%対象)の企業群の実雇用率は1.96%に留まっており、他の企業規模(例:1000人以上では2.65%)と比較して取り組みの遅れが顕著である。法定雇用率を達成している企業の割合もSMEは低い傾向にある。

3. ハローワークにおける動向

ハローワークを通じた障害者の新規求職申込件数、就職件数も共に増加傾向にある。これは法定雇用率の引き上げに伴い、企業の求人が増加していることが背景にある。

4. 障害種別による傾向

ハローワークでの就職件数を障害種別で見ると、雇用者数の実数としては身体障害者が依然として最多(約36万人)である。しかし、近年の「増加率」という観点では精神障害者の伸びが圧倒的に顕著である。これは2018年(平成30年)に精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられ、雇用義務化されたことが大きく影響している。

第2部:障害者雇用の法的枠組みと事業主の義務

1. 法定雇用率の段階的引き上げ

障害者雇用促進法の改正に基づき、法定雇用率は段階的に引き上げられている。民間企業においては、2024年(令和6年)4月から2.5%(対象:40人以上)、さらに2026年(令和8年)7月からは2.7%(対象:37.5人以上)となる予定である。

また、従来は特定の業種で雇用が困難とされる場合に適用されていた「除外率」(雇用義務を軽減する)が引き下げられ、SMEの雇用義務も実質的に強化されている(なお、IT企業は除外率の設定はない)。

2. 雇用義務の対象

現行制度では、基本的に各種障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の所持者が法定雇用率の算定対象となる。ただし、現在開催中の研究会において、難病患者や就労困難者等を対象に含めるかどうかが議論されており、将来的に範囲が変更される可能性がある。

3. 障害者雇用納付金制度(100人超企業対象)

本制度は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整する(社会連帯の理念)ためのものである。

- 障害者雇用納付金制度:法定雇用率未達成の企業(常用労働者100人超)は、不足1人当たり月額50,000円を納付する。ヒアリングでは、話者2の知るSME経営者(100人超)が年間120万円(2人分不足)を支払っている事例が共有された。

- 調整金・報奨金(助成):法定雇用率を達成している企業に対し、超過分が支給される。

- 調整金(100人超企業):超過1人当たり月額29,000円。

- 報奨金(100人以下企業):超過1人当たり月額21,000円。

- 財源の状況:近年、納付金の総額よりも調整金・報奨金の支払額が上回る傾向にあり、積立金を取り崩している状況にある。

4. 未達成企業への行政指導

納付金を支払っていても、雇用の実態が改善されない場合、行政指導の対象となる。

- プロセス:①計画作成命令(未達成の場合) → ②特別指導(計画未達の場合) → ③企業名公表。

- 実態:企業名公表は稀だが、過去には実施されており、ペナルティとして機能している。納付金支払いは免罪符にはならない。

第3部:中小企業が活用できる支援策(1)助成金制度

国や関係機関(JEED)は、SMEの障害者雇用を後押しするため、多様な助成金制度を設けている。

1. 厚生労働省(労働局)管轄の主な助成金

- 特定求職者雇用開発助成金(特会金):障害者を継続雇用した場合に支給。SMEの場合、1人当たり120万円(大企業は50万円)と手厚い。発達障害や難病の方も対象となる。

- トライアル雇用助成金:まず3ヶ月間の試行雇用を行う際の助成。月最大4万円(精神障害者は月最大8万円)。週10時間~20時間の短時間トライアルも存在する。

- キャリアアップ助成金:非正規から正規雇用へ転換した場合の助成。重度障害者の場合はSMEで150万円(有期→正規)など加算がある。

2. JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)管轄の主な助成金(納付金財源)

JEED(ジード)は納付金を財源とし、より専門的な支援を提供している。

- 施設・設備整備の助成:作業施設、福祉施設(休憩室等)の整備費用を助成(例:費用の2/3、上限5000万円)。

- 介助等助成金:障害特性に応じた介助者(手話通訳、職場支援員等)の配置を助成。

- (ICT関連):上記の介助助成金は、遠隔手話サービス(アプリやカメラを利用)の委託費用も対象となり、ICTを活用した支援策として注目される。在宅勤務支援にも活用可能。

- ジョブコーチ(職場適応援助者):企業や支援機関のジョブコーチによる支援への助成。

- 通勤配慮の助成:駐車場の賃借や送迎バス購入等(自治体による)。

第4部:中小企業が活用できる支援策(2)各種スキーム

1. 関係機関による「チーム支援」

SMEを支援するため、「ハローワーク」「地域障害者職業センター(JEED)」「障害者就業・生活支援センター」の3者が連携し、チームで支援を行う。

2. 企業向けチーム支援(ノウハウ不足企業への支援)

特に障害者雇用がゼロ(ゼロ人企業)やノウハウが不足している企業に対し、ハローワーク等が支援機関と連携し、採用準備(業務の切り出し等)から採用、職場定着までを一貫して支援する。セミナー開催や助成金の案内も含まれる。

3. 優良中小事業主認定制度「もにす認定」

障害者雇用に積極的に取り組むSMEを厚生労働大臣が認定する制度。認定企業(全国545社)は、ロールモデルとして広報効果(採用力向上、企業イメージアップ)が期待できる。

第5部:SME向けの新たな制度と特例

1. 障害者雇用相談援助事業(2024年4月開始)

SMEの障害者雇用ノウハウ不足を解消するため、専門的な相談・援助を行える事業者(一般企業、NPO、社福等)を国(労働局)が認定し、JEEDが助成する新制度。

- 内容:認定事業者がSMEに対し、雇用計画策定から募集までの一連のコンサルティングを行う。

- 助成:認定事業者に対し、1支援あたり60万円(1回限り)が支給される。

- インセンティブ:支援の結果、SMEが障害者を雇用(6ヶ月以上)した場合、認定事業者に追加で助成金(1人当たり中小企業で10万円、上限4人)が支給される。

- 動向:制度開始直後(ヒアリング時点で約100社認定)で実績はこれからだが、SMEに寄り添うコンサル機能として期待される。

2. 事業協同組合等特例(共同雇用スキーム)

中小企業が単独で雇用率を達成することが困難な場合、事業協同組合(IT交流会なども該当し得る)を活用する特例。

- 内容:組合が障害者の雇用促進事業(例:組合で障害者を雇用し共通業務を行う)を立ち上げ、労働局の認定を受ける。

- 効果:組合員であるSME(A社、B社…)は、組合の雇用数を自社の雇用として一定のルールで算定(カウント)できる。

- 留意点:単なる納付金逃れの「抜け道」ではなく、組合全体として「障害者の雇用創出」に真摯に取り組むことが認定の要件となる。

第6部:今後の展望(法改正の動向)

現在、厚生労働省の研究会において、今後の障害者雇用制度のあり方が議論されている。

- 主な論点:法定雇用率の算定対象に、手帳を持たない難病患者や、ひきこもり等の「就労困難者」を含めるかどうか。

- スケジュール:2025年(令和7年)末までに研究会の報告がまとめられる見込み。

- 法改正:障害者雇用促進法は原則5年ごとに見直される。次期改正は2027年(令和9年)4月施行が想定され、この研究会報告が法改正の議論の土台となる可能性が高い。