子どもの体験コンソーシアムについて:リディラバとのオンラインミーティング

28日午前中はオンラインにて、リディラバジャーナルとミーティングを行いました。

内容は子どもの体験格差プロジェクトについて。

昨年11月13日に、一度同じ内容で取材を受けました。

それに伴い、来月の11月17日(月)に「子どもの体験コンソーシアム設立記念シンポジウム」のが行われます。

このWebサイトが完成したそうです。

子どもの体験コンソーシアム設立記念シンポジウム

https://taiken-symposium.studio.site/

このシンポジウムはどなたでも参加可能。

参加申込フォームは以下のアドレスから行えます。

https://forms.gle/onAgp9dUhMS1QYAx8

※申込締切:11月4日(火)

※各団体様複数名でご参加いただけます(お申込みは1名ずつの入力をお願いしております)

本日の、このミーティング内容を要約しました。

以下のような取組となります。

## 子どもの「体験格差」解消に向けたコンソーシアム・プロジェクトの趣旨

### 1. はじめに:新たな社会運動の胎動

2023年秋、一般社団法人リディラバ(以下、リディラバ)と公益財団法人ミダス財団(以下、ミダス財団)は、「子どもの体験格差」という深刻な社会課題の解消を目指す、新たなプロジェクト(以下、本コンソーシアム)の立ち上げを推進しています。この取り組みは、単なる個別の体験提供事業に留まらず、社会全体の認識変革と政策・仕組みの変革を志向する「運動体」としての側面を強く持っています。

その一環として、リディラバは、発達障害や知的障害のある子どもたちへの支援を行う特定非営利活動法人 輝HIKARIの金子訓隆代表理事に対し、本コンソーシアムへの参画を要請しました。金子代表理事は、長年の現場経験から体験格差の存在を強く認識しており、この要請を前向きに快諾しました。

### 2. プロジェクトの背景:ミダス財団とリディラバの協働

本コンソーシアムの運営母体となるのは、リディラバとミダス財団です。特にミダス財団は、旅行サービス「エアトリ」の創業者である柴田さんによって設立された、比較的新しい財団です。柴田氏は、スタートアップを複数上場させた成功を背景に、「ビジネスセクターで得た収益を社会貢献活動に還元する」という創業当初からの志を有言実行し、自身が運営するファンド(生み出すキャピタル)の収益10%と個人資産1億円を毎年寄付するという、極めてユニークかつ持続可能なスキームで財団を運営しています。

「世界中の人々が人生の選択を自ら決定できる社会」を理念に掲げるミダス財団は、当初の海外での学校建設に加え、国内でも社会的養護の分野に進出しました。リディラバとの議論の中で、単体のNPOや事業体だけでは事業の継続性が難しい領域、例えば特別養子縁組における実母の相談支援やあっせん事業の安定的な運営基盤を財団がサポートするという、難易度の高い課題にコミットしています。

このミダス財団の「始めた取り組みは、課題が解消されるまでやめない」という強いコミットメントと安定した経営基盤を背景に、リディラバは「体験格差」という新たなテーマでの協働を提案しました。約1年間の議論を経て、個別の体験提供に留まらない、より本質的な社会変革を目指す本コンソーシアムの構想が具体化しました。

### 3. 深刻化する「子どもの体験格差」という問題

本コンソーシアムが取り組む「体験格差」は、極めて多層的かつ複雑な構造を持っています。

#### 3-1. 「体験」の重要性

文部科学省も長らく指摘している通り、子ども時代の多様な「体験」は、彼らの能力や意欲、自己肯定感を育む上で不可欠な要素です。リディラバは、体験を「子どもの自立に向けた成長プロセス」を支える重要な土台と捉えています。様々な体験や他者との関わりを通じて、子どもは安心・安全な基盤の上で、自分自身の好き嫌いや得意不得意を理解し(自己理解)、何かをやってみたいという意欲を育み、将来への自分なりの希望を見出していきます。このプロセス全体を支えることが、子どもに関わる全ての大人たちの役割であると定義しています。

#### 3-2. 格差を生む多層的な要因

しかし、すべての子どもがこの重要な「体験」に平等にアクセスできているわけではありません。現場からは、以下のような多様な要因によって格差が生まれている実態が報告されています。

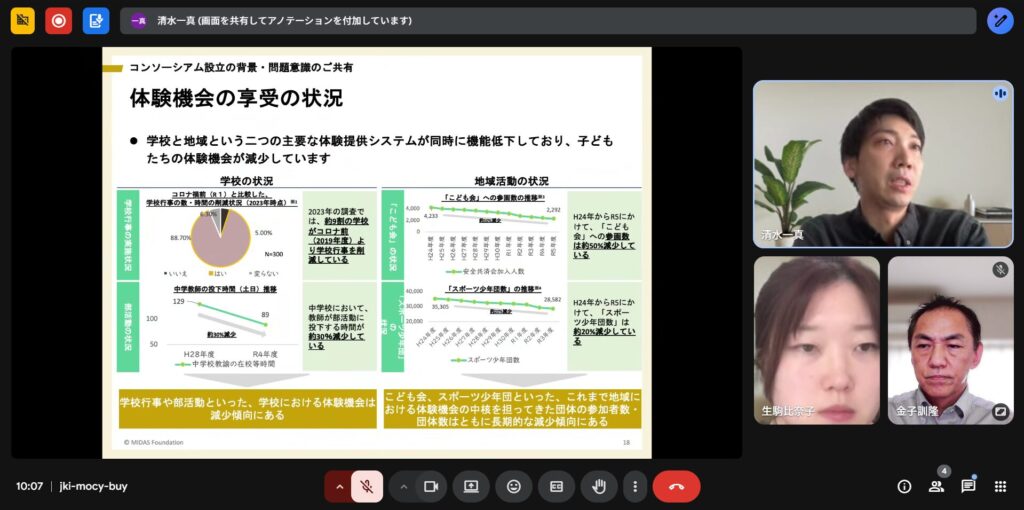

1.家庭の経済状況・意識:家庭の経済格差が、そのまま体験機会の格差に直結しています。

2.地域・学校資源の枯渇:学校行事の縮小、地域の「子ども会」のような安価な体験機会の減少、スポーツ少年団などの担い手不足が進んでいます。その結果、体験機会が有償のサービスに置き換わり、経済格差の影響をさらに受けやすくなっています。

3.地域差:都市部と地方部でのリソースの偏在。

4.子どもの状態・特性:本コンソーシアムが特に重視する点として、経済的要因だけでなく、子ども自身の状態や特性に起因する格差があります。例えば、不登校やひきこもりの子ども、そして金子代表理事が専門とする発達障害や知的障害、あるいは医療的ケア児など、様々な困難を抱える子どもたちにとって、既存の学校(修学旅行など)や地域の「公共的な空間」が、決してユニバーサル(普遍的)なアクセスを保障するものになっていない現実があります。

金子代表理事も、この点を強く指摘します。例えば、特別支援学級は、その子らしく生きるために必要な場である一方、結果として普通級の子どもたちとの体験の機会が分断されがちです。さらに深刻なのは、知的な遅れがなくとも、家庭の困窮やネグレクトが背景となって支援学級に在籍せざるを得ないケースや、国際結婚の家庭で母親が日本語を話せないために子どもに言語障害が生じ、コミュニケーションの課題が体験の障壁となるケースなど、福祉と貧困、国籍といった要因が複雑に絡み合い、体験格差を生み出している実態を明らかにしました。

### 4. 格差解消の難しさとコンソーシアムの必要性

この「体験格差」の解消が難しい背景には、二つの大きな壁が存在します。

第一に、「体験」という概念の曖昧さです。家庭での日常的な遊びから、非日常的なキャンプ、あるいは大人が意図的に提供する学習支援まで、「体験」という言葉が指す範囲は広大です。社会として「体験を保障する」と合意形成を図る際、「どこまでが保障すべきラインで、どこからが贅沢品なのか」という線引きが極めて困難です。

第二に、プレイヤーの分断です。子どもの成長・自立を支えるという目的は共通していても、その役割は家庭、学校、地域、NPO、行政、企業など、あらゆるセクターに分散しています。しかし、これらの多様なプレイヤーが一同に会し、それぞれの立場から「体験の重要性」や「格差の実態」について深く議論する「共通の場」は、これまで存在しませんでした。

リディラバとミダス財団は、この二つの壁を乗り越えるためにこそ、特定のセクターに偏らない「コンソーシアム(共同事業体)」という形式が必要だと考えました。

### 5. プロジェクトの目的:「体験」を贅沢品から「教育的機会」へ

本コンソーシアムは、個別の体験プログラムを全国に届けること(直接支援)を主目的とはしていません。その主目的は、より上位の「社会全体の認識変革」と「仕組みの変革」にあります。

#### 5-1. コンソーシアムの活動内容

本コンソーシアムは、研究者、多様な現場を持つNPO(子ども支援、青少年教育、障害児支援など)、体験活動の推進団体、学校関係者、そして政治・行政(文科省、こども家庭庁など)といった多様なステークホルダーに参画を呼びかけ、以下の活動を展開します。

1.議論の場の創出(勉強会・シンポジウム):

* 現場の知見や研究データを持ち寄り、「体験がなぜ重要なのか」「格差の剥奪状況がどれほど深刻か」を徹底的に議論します。(勉強会はオンラインも含め定期的、シンポジウムは年1回程度のオフライン開催を想定)

* 参加団体にとっては、異分野の知見を得る場、あるいは全国の団体とのネットワーキングの場としても機能します。

2.社会への発信と認識変革:

* 議論の成果を社会に広く発信し、「子どもの体験」は一部の家庭の努力や嗜好に委ねられる「贅沢品」ではなく、すべての子どもに必要な「教育的な機会」であるという社会全体の共通認識(コンセンサス)を形成します。

3.仕組み・政策への波及(運動体として):

* 社会的なコンセンサスを背景に、各団体への支援の流れを生み出したり、政策的な枠組み(例えば、学校教育や福祉サービスの中での体験の位置づけ)を変えたりするなど、各プレイヤーがより活動しやすい社会の仕組みに変えていくことを目指します。これは「社会変革を促す運動体」としての役割です。

4.戦略的プロジェクトの実行:

* コンソーシアム全体での一律の活動とは別に、特定のテーマ(例:体験の効果に関する実態調査、行政への政策提言書の作成など)について、趣旨に賛同する団体が個別に集まり、戦略的なプロジェクトを適宜立ち上げていきます。

#### 5-2. 段階的なテーマの拡大

リディラバは、この議論の進め方について、現実的なロードマップを描いています。参加NPOの母集団として多い「家庭環境の困難(貧困など)」「不登校・ひきこもり」といった文脈を初年度の中心的なトピックとしつつ、数年以内に「障害」「特性」「医療的ケア児」「地域差(僻地など)」といったテーマへも必ず議論を拡大していく方針を明確にしています。

金子代表理事(輝HIKARI)の参画は、まさにこの段階的アプローチにおいて極めて重要です。初期段階の議論から「障害や特性を持つ子どもの視点」を組み込むことで、コンソーシアムが目指す「すべての子ども」という理念から、特定の子どもたちがこぼれ落ちるのを防ぐ役割が期待されています。

### 6. 輝HIKARIの参画意義と社会への警鐘

金子代表理事は、本コンソーシアムへの協力を前向きに検討する一方で、現代社会が抱える根深い問題についても警鐘を鳴らしました。

それは、「日本ファースト」や愛国といった政治的言説が強まる中で、「生産性」を過度に重視する優生思想的な空気感が社会に広がっていることへの強い危機感です。発信者側にその意図がなくとも、受け手側がその言葉を「自分たちと異なる考えの排除」や「生活困窮者やシングル家庭は自己責任」といった論理で捉え始めていると指摘します。

こうした社会の空気感の中で、最も深刻な影響を受けるのは、自ら声を上げることが難しい子どもたちです。金子代表理事が懸念するように、社会が「生産性」という名の効率化に傾倒すればするほど、「体験」のような一見すると非効率的で直接的な成果が見えにくい活動は、真っ先に切り捨てられる対象となりかねません。

本コンソーシアムが、輝HIKARIのような障害児支援の最前線の知見と、金子代表理事が持つ行政や他団体とのネットワークを得ることは、プロジェクトの議論に圧倒的な解像度とリアリティをもたらします。そしてそれは、金子代表理事が懸念する「生産性」や「効率」といった価値観では切り捨てられてしまう子どもたちの存在に光を当て、社会全体で支えていくための「運動体」として機能するために、不可欠な参画と言えます。

### 7. 結論:11月17日、シンポジウムからの始動

本コンソーシアムは、2023年11月17日に開催されるシンポジウムを皮切りに、本格的に始動します。

金子代表理事もこのシンポジウムに参加し、まずは全体の雰囲気や集う人々の熱量を感じ取りながら、具体的な協力の形を模索していくことになります。

リディラバとミダス財団が投じる「子どもの体験格差」という一石は、輝HIKARIをはじめとする多くの志あるプレイヤーを巻き込み、子どもたちを取り巻く社会の仕組みそのものを変革していくための、長く、しかし確実な一歩を踏み出そうとしています。