山本博司前参議院議員の講演に同行をいたしました:たちかわIT交流会:東京都立川市

本日11月20日(水)の午前、立川商工会議所にて開催されました「たちかわIT交流会 11月度例会」に、山本博司前参議院議員がご登壇され講演をいたしました。

そのアシスタントとして金子訓隆代表理事は同行いたしました。

▼ ITのまち立川での交流会

「たちかわIT交流会」は、東洋システム株式会社の飯田哲郎社長が会長を務められ、2004年の発足以来、「ITのまち立川」としての産業発展を牽引されてきた歴史ある会です。市内には約150社ものIT企業が集積しており、その熱気を感じる場でした。

山本氏は10月の定例会で初参加され、そのご縁から本日の登壇へと繋がりました。

▼ 講演:「障害福祉の状況と障害者雇用・就労とICT」

例会では、日本ヴェルダシステム株式会社 田中清次郎社長の司会のもと、飯田会長の開会挨拶に続き、以下のプログラムが行われました。

- 事業紹介

「ITが人を幸せにする〜中小企業の新しい働き方〜」

TEAM MEDIA LABO 小林英司 氏 - 講演

「障害福祉の状況と障害者雇用・就労とICT」

前参議院議員 山本博司 氏

たちかわIT交流会11月定例会における、飯田哲郎会長(東洋システム株式会社社長)の開会挨拶の要約です。

飯田会長は冒頭、政権交代や株価乱高下など社会情勢が激しく変化する今こそ、IT同業者が足の引っ張り合いではなく、変化に即応して情報を共有し、スクラムを組んで共に成長していく重要性を強調しました。

続いて本日の2つの講演を紹介しました。

1つ目は、先月入会した株式会社チームメディアラボによる「ITが人を幸せにする中小企業の新しい働き方」について。

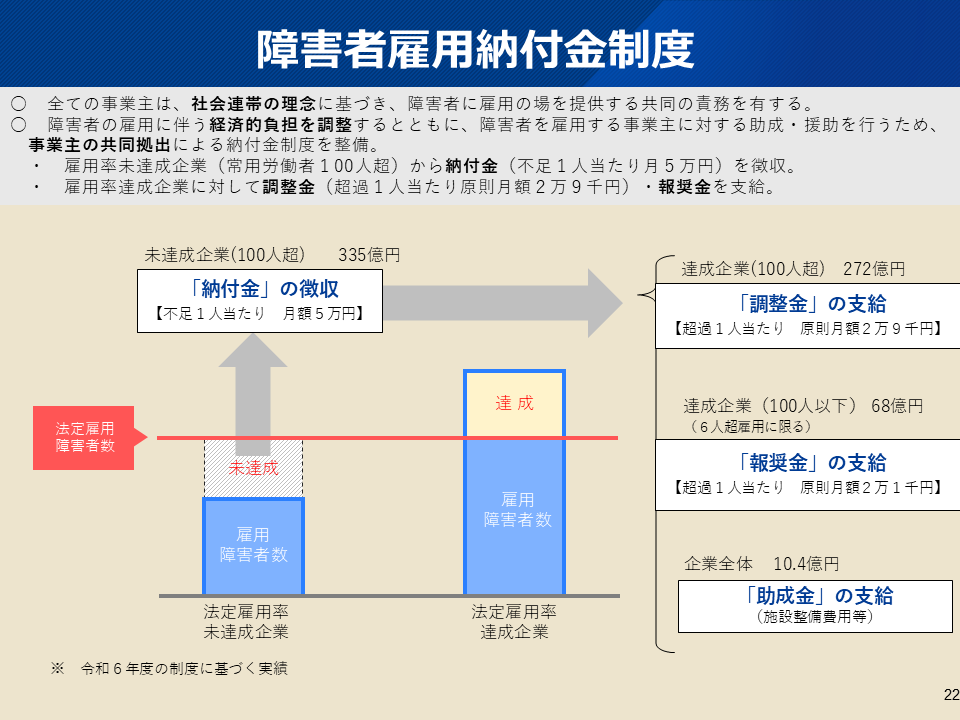

2つ目は、元参議院議員の山本博司氏らによる「障害者の就労とICT」についてです。会長は法定雇用率の上昇や納付金といった経営課題に触れつつ、自社でのインターンシップ経験から「障害者の中にはIT適性が高く、非常に優秀な人材が多い」と指摘。山本氏が議員時代に関連予算を大幅に増額させ、就労環境の整備に尽力してきた功績を称えました。

最後に、障害を持つ人々が能力を発揮できる環境作りや助成金の活用など、企業として新たな雇用にチャレンジする意義を語り、本日の講演を通じて共に深く学んでいきたいと結びました。

最初に「ITが人を幸せにする〜中小企業の新しい働き方〜」 TEAM MEDIA LABO 小林英司 氏の自供紹介のあと、山本博司氏より約40分間にわたり熱のこもったお話がありました。

続いて、「障害者雇用の現状と制度」「IT・DXと障害者就労の連携」という主要テーマで講演をした山本博司氏の講演を要約します。

障害者と共に生きる共生社会の実現とIT・DXによる就労の可能性

~たちかわIT交流会 講演要録~

講師:前参議院議員 山本 博司 氏

1. はじめに:政治への道と原点

ご紹介にあずかりました山本博司でございます。私は本年7月までの18年間、参議院議員を3期務めさせていただきました。それ以前は、日本IBMに29年間勤務し、営業やエンジニア教育に携わっておりました。本日は、IT業界の皆様に、私が長年取り組んでまいりました障害者福祉、特に「共生社会」の実現と、ITを活用した障害者就労の新たな可能性についてお話しさせていただきます。

私が政治の道を志した原点は、私の長女にあります。現在38歳になる長女は、2歳の時に重度の知的障害と自閉症であると診断されました。「一生治りません」という医師の宣告は、当時IBMで働き盛りだった私にとって大きな衝撃でした。

娘は多動で、少しでも目を離せば車道に飛び出してしまうような子でした。睡眠障害もあり、妻は毎晩のように娘に付き添い、私は仕事から帰宅後に妻と交代して朝まで娘を見るという日々を送りました。当時は今のような支援制度が整っていない時代です。しかし、娘と共に生きる中で、私は多くのことを学びました。

それは「当たり前のことが幸せである」という感性です。最初は手づかみでしか食べられなかった娘が、療育を通じてスプーンを使えるようになり、やがて家族でファミリーレストランに行けるようになる。そんな些細な成長や日常が、どれほど尊い幸せであるかを知りました。

また、ノーベル賞作家パール・バックの言葉に「障害を持つ子は、親に謙虚さを教えるために神から遣わされた」という意味の一節があります。エリート意識のような傲慢な殻を破り、人の痛みを知る謙虚さや感謝の心を、娘は私に教えてくれました。

同じような境遇で苦しむご家族、自殺やシングルマザーといった課題に直面する方々のために恩返しがしたい。その一心で2007年に国政へ送り出していただき、法律を作る立場で活動を続けてまいりました。

2. 障害福祉施策の抜本的拡充

●予算と法律の整備

日本の障害者総数は約1160万人(身体430万人、知的110万人、精神620万人)にのぼります。この18年間で、障害者施策は劇的に拡充されました。

私が初当選した平成18年当時の障害福祉予算は約5400億円(0.6兆円)でしたが、現在は4.2兆円と約7倍に増加しています。これに伴い、障害者自立支援法の改正、障害者差別解消法、発達障害者支援法、医療的ケア児支援法など、数多くの議員立法に関わらせていただきました。

直近の通常国会では「手話施策推進法」が成立しました。これにより、手話が言語として法的に位置づけられ、手話通訳の育成やデフリンピック(聴覚障害者のオリンピック)への支援強化につながっています。また、2012年の児童福祉法改正により、放課後等デイサービスや児童発達支援事業が制度化され、かつては家族が丸抱えしていたケアを、社会全体で支える仕組みが整いました。これにより、関連事業所やそこで働く人材も大幅に増加し、障害福祉は一つの大きな産業分野へと成長しています。

●文化芸術とバリアフリーの進展

「マイナスをゼロにする福祉だけでなく、健常者と同じように文化を楽しめる社会にしてほしい」という当事者の声を受け、2018年に「障害者文化芸術活動推進法」を成立させました。これにより、長崎の「瑞宝太鼓」のようなプロとして活躍する障害者チームや、知的障害者のアートをライセンスビジネス化する「ヘラルボニー」のような革新的な企業が生まれています。ヘラルボニーでは、作家である障害者が年収数百万を得るケースも出ており、ディズニーとの提携など活躍の場を広げています。

また、バリアフリーの面でも、新幹線の車椅子スペースの拡充(1編成に6席確保など)や、電話リレーサービスの制度化(聴覚障害者がオペレーターを介して電話できる仕組み)など、当事者の声を一つ一つ政策として実現してきました。

3. 障害者雇用の現状と課題

ここからは、本日の主題である「障害者雇用」について詳述します。

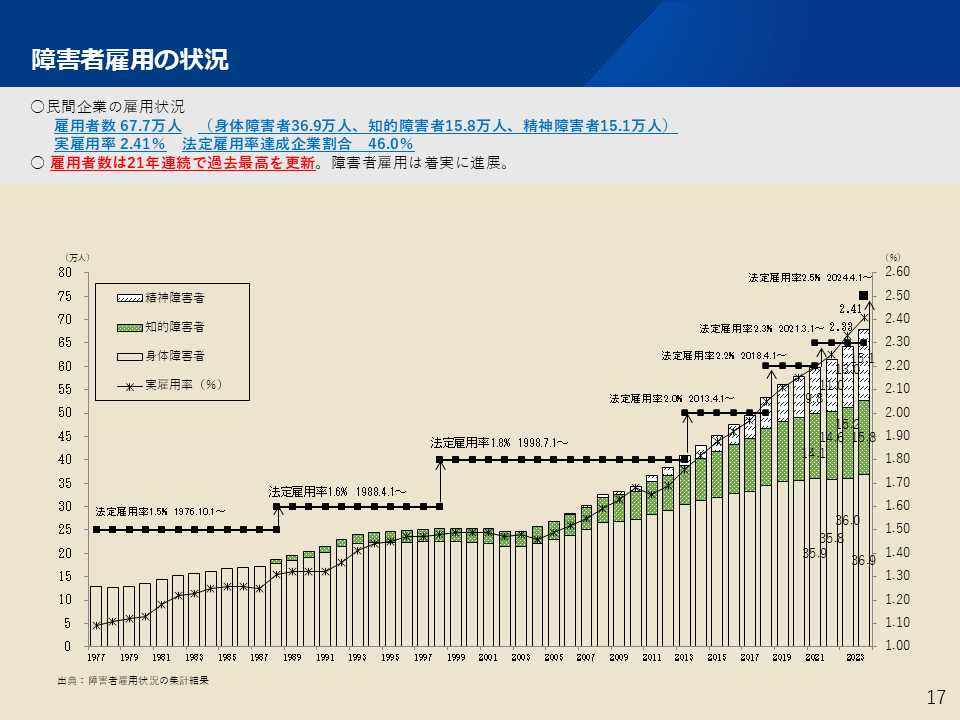

●雇用の全体像と推移

現在、働く意欲と能力を持つ18歳〜64歳の障害者は、在宅者を含めて多数いらっしゃいます。

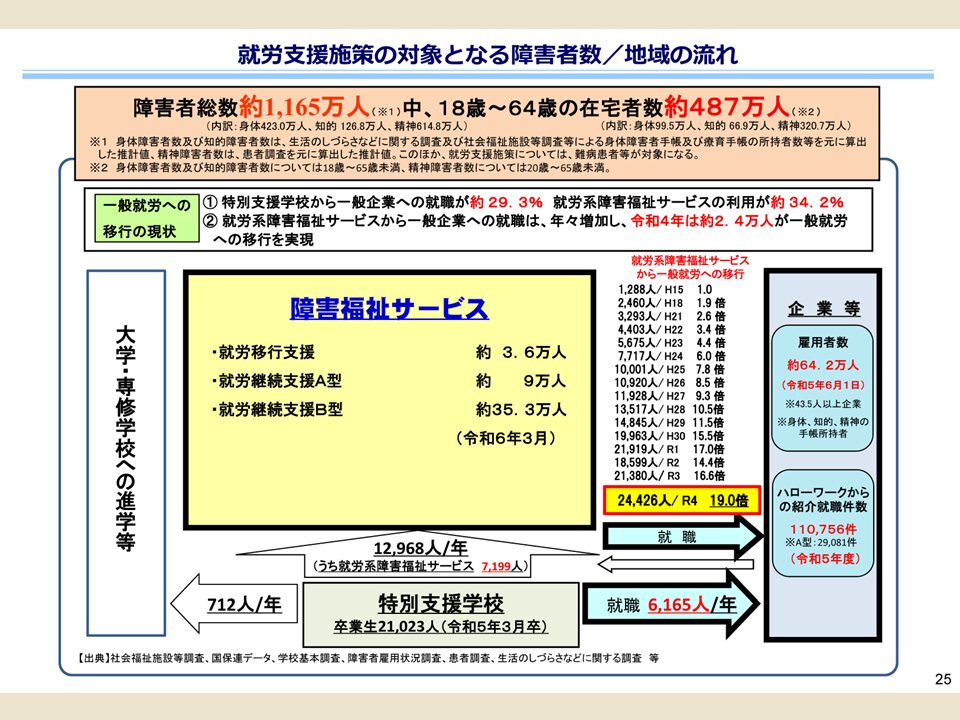

特別支援学校の卒業生(年間約2.1万人)のうち、一般企業へ就職するのは約30%です。一方、就労継続支援A型・B型といった福祉サービスを利用している方は約48万人いますが、そこから一般就労へ移行できたのは年間約2.4万人にとどまります。

現在、民間企業で雇用されている障害者は約68万人です。しかし、在宅や福祉施設に留まっている方を含めると、潜在的な労働力はまだ300万人以上存在すると考えられます。

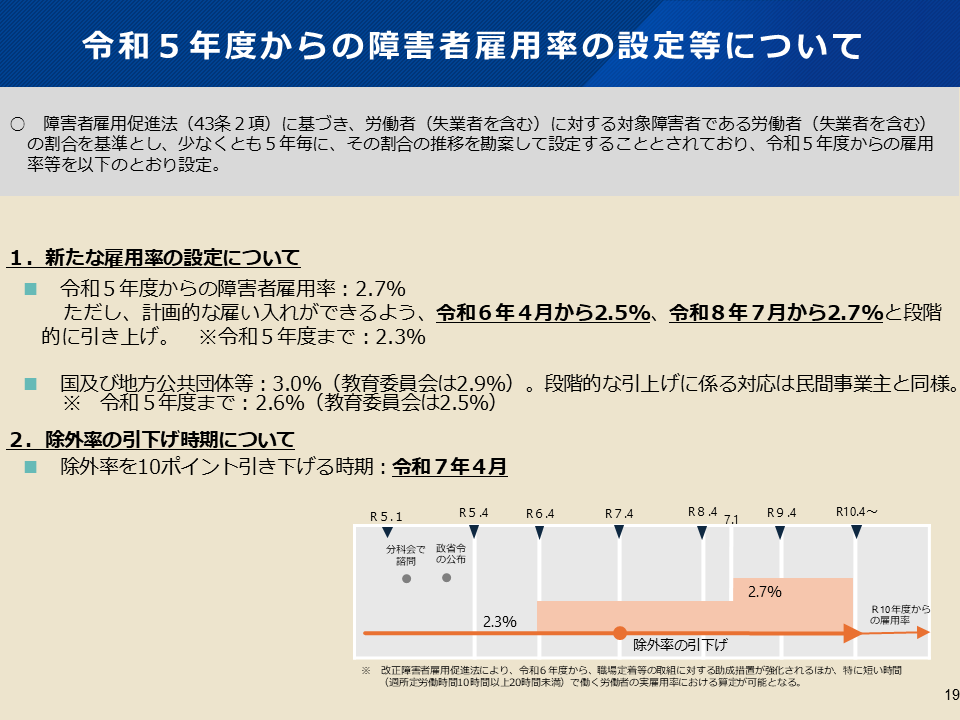

●法定雇用率と企業の義務

障害者雇用促進法に基づき、企業には一定割合の障害者を雇用する義務があります。現在の法定雇用率は2.5%ですが、令和6年度からは2.7%へ引き上げられ、対象企業の規模も従業員40人以上から37.5人以上へと拡大されます。さらに令和10年には3%台への引き上げも見込まれています。

これは中小企業にとっても避けて通れない課題です。

また、「障害者雇用納付金制度」により、未達成の企業からは納付金(罰金的な性質を持つもの)が徴収され、逆に達成した企業には調整金や報奨金が支給されます。未達成が続けば行政指導や企業名の公表に至るリスクもあります。

●精神障害者の雇用の増加

ハローワークを通じた就職件数では、近年、精神障害者の割合が急増しており、全体の約6割を占めるまでになっています。これに対応するため、週20時間未満の短時間労働でも雇用率に算定できる制度改正が行われました。精神障害や発達障害のある方が、体調に合わせて柔軟に働ける環境整備が進んでいます。

4. 企業における支援体制と雇用のメリット

●充実した支援機関の活用

障害者雇用を進める上で、企業単独での対応には限界があります。そこで重要になるのが、ハローワークや「地域障害者職業センター」といった公的支援機関との連携です。

特に、ここ立川のビル5階にもある「地域障害者職業センター」は、非常に重要な役割を担っています。ここでは、専門のカウンセラーやジョブコーチが配置され、障害者の職能評価から、就職後の定着支援、休職者の復職支援まで、きめ細かなサポートを無料で行っています。復職率は8割を超えており、企業にとっても強力なパートナーとなります。

また、昨年創設された「障害者雇用相談援助事業」では、認定を受けた事業者が中小企業に伴走型の支援を行います。これを利用する企業には助成金も支給される仕組みがあり、雇用のノウハウがない企業でも安心して取り組める体制が整っています。

以下、JEEDの視察について↓

●障害者雇用がもたらす経営効果

障害者を雇用することは、単なる社会貢献や義務の履行にとどまりません。実際に多くの企業で以下のような経営改善効果が報告されています。

1.業務の可視化・効率化:障害者に分かりやすいマニュアルや指示系統を作ることで、結果的に全社員にとって働きやすい環境となり、生産性が向上する。 2.組織風土の改善:多様な人材を受け入れることで、社員の優しさや配慮が育まれ、離職率が低下する。

3.戦力としての活躍:適材適所の配置により、障害者が高いパフォーマンスを発揮する。

私が視察した福岡の「アスクルロジスト」では、物流センターで働く300名のうち63名が障害者(主に知的障害者)でした。彼らは健常者以上に几帳面で正確な作業を行い、誤出荷の防止など品質向上に大きく貢献していました。企業側も「コミュニケーションノート」や「成長ノート」を活用し、本人や家族と密に連携することで、高い定着率と戦力化を実現しています。

特にIT業界においては、自閉症の方などが持つ高い集中力や独創的な視点が、プログラミングやデバッグ業務などで大きな強みとなる事例が世界中で報告されています(ニューロダイバーシティ)。

5. IT・DXが切り拓く障害者就労の未来

最後に、IT・DX(デジタルトランスフォーメーション)と障害者就労の連携事例、そして今後の可能性についてお話しします。

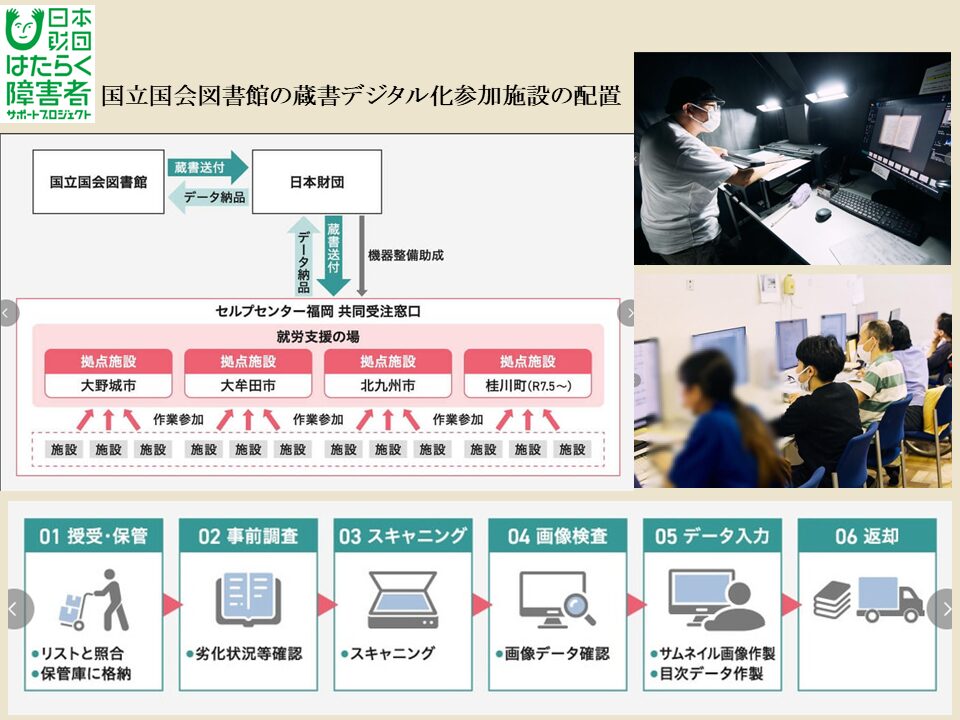

●国立国会図書館の蔵書デジタル化事業

現在、私が特に注力して推進しているのが、国立国会図書館の蔵書デジタル化プロジェクトと障害者就労の連携です。

国会図書館には約4600万冊の蔵書があり、これをデジタルアーカイブ化する国家プロジェクトが進行しています。この膨大なスキャン作業を、日本財団が受託し、全国の障害者就労施設(B型事業所)に委託するスキームが確立されました。

従来、B型事業所の工賃(賃金)は月額平均1万数千円〜2万円程度と非常に低い水準にありました。しかし、このデジタル化事業に参加している施設では、専用のブックスキャナを使い、高度な品質管理のもとで作業を行うことで、工賃が10万円を超える事例も出ています。

私は大阪の精神障害者施設を視察しましたが、そこでは約20名の方が、1日5000コマものスキャン作業を行っていました。ページめくり、撮影、画像チェック、ファイル変換といった工程を分担し、高い集中力でプロフェッショナルな仕事をされています。

これは、私が制定した「障害者優先調達推進法(国や自治体は優先的に障害者施設へ発注するよう努める法律)」を活用した好例です。

参考:国立国会図書館の蔵書のデジタル化を障害者が担う。工賃向上につなげる就労支援の場づくりhttps://news.yahoo.co.jp/articles/79594920f8236452cf3efb0d788ffee63cfba127

●自治体DXと生成AIの活用

同様の動きは自治体にも広がっています。福岡県では、児童相談所の記録や学校文書など、膨大な行政文書のデジタル化を障害者施設が受注しました。全国1741の自治体すべてにおいてDX化は急務であり、ここに障害者の力が活かせる巨大なマーケットがあります。IT企業の皆様が自治体のDX案件を受注する際、その実務の一部を障害者施設と連携して行うことは、SDGsやCSRの観点からも、また実利的な労働力確保の観点からも、非常に有効なモデルになると確信しています。

さらに最新の事例として、生成AIを活用した就労も始まっています。先週見学した施設では、精神障害のある方々が生成AIツールを使いこなし、文章作成や画像生成などの業務を行っていました。これにより、従来の軽作業に比べて数倍の工賃を得ることが可能になっています。ITツールやAIは、障害というハンディキャップを補い、その能力を拡張する強力な武器になります。

6. むすびに

人口減少・少子高齢化が進む日本において、労働力不足は深刻な課題です。2040年には高齢者人口がピークを迎え、現役世代は激減します。この国難を乗り越えるためには、高齢者、女性、そして障害者が、支えられる側から「支える側」へと回ることが不可欠です。障害者の法定雇用率は今後も上がり続けますが、それを単なる「義務」や「コスト」と捉えるのではなく、企業の成長や多様性を生み出す「投資」と捉えていただきたいのです。特にIT業界の皆様が持つ技術力やビジネスの視点は、障害者の働き方を革新する大きな力を持っています。デジタルアーカイブ事業やAI活用のように、障害者が高付加価値な仕事に従事できる環境を、皆様と共に作っていきたい。

かつて娘の障害に絶望した私が、今はこうして障害者政策の最前線で活動し、確かな希望を感じています。どうか皆様におかれましても、障害者雇用や障害者施設との連携を、新たなビジネスチャンスや経営戦略としてご検討いただければ幸いです。本日は誠にありがとうございました。

かつて娘の障害に絶望した私が、今はこうして障害者政策の最前線で活動し、確かな希望を感じています。どうか皆様におかれましても、障害者雇用や障害者施設との連携を、新たなビジネスチャンスや経営戦略としてご検討いただければ幸いです。本日は誠にありがとうございました。

「障害福祉×IT」の連携は、これからの社会において益々重要になると確信しております。

本日は貴重な機会をいただき、飯田会長をはじめ関係者の皆様、誠にありがとうございました。

“山本博司前参議院議員の講演に同行をいたしました:たちかわIT交流会:東京都立川市” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。