岩手県奥州市議会:教育厚生常任委員会の視察・懇談会:さいたま市見沼区

1日午後、岩手県奥州市議会 教育厚生常任委員会(小野寺委員長)を始め8名の委員の方々が当団体の公式視察に来られました。

岩手県奥州市議会教育厚生常任委員会

・小野寺満委員長/千葉康弘副委員長/佐藤美雪委員/宍戸直美委員/門脇芳裕委員/及川佐委員/阿部加代子委員/議会事務局岩渕友太朗さま

当団体からは、輝HIKARI側からは代表理事の金子訓隆、施設統括管理者(理事)の大谷貴志と、地元さいたま市見沼区選出のさいたま市議会議員の齊藤健一氏、そして山本博司(前参議院議員)にもご協力頂き、対応いたしました。

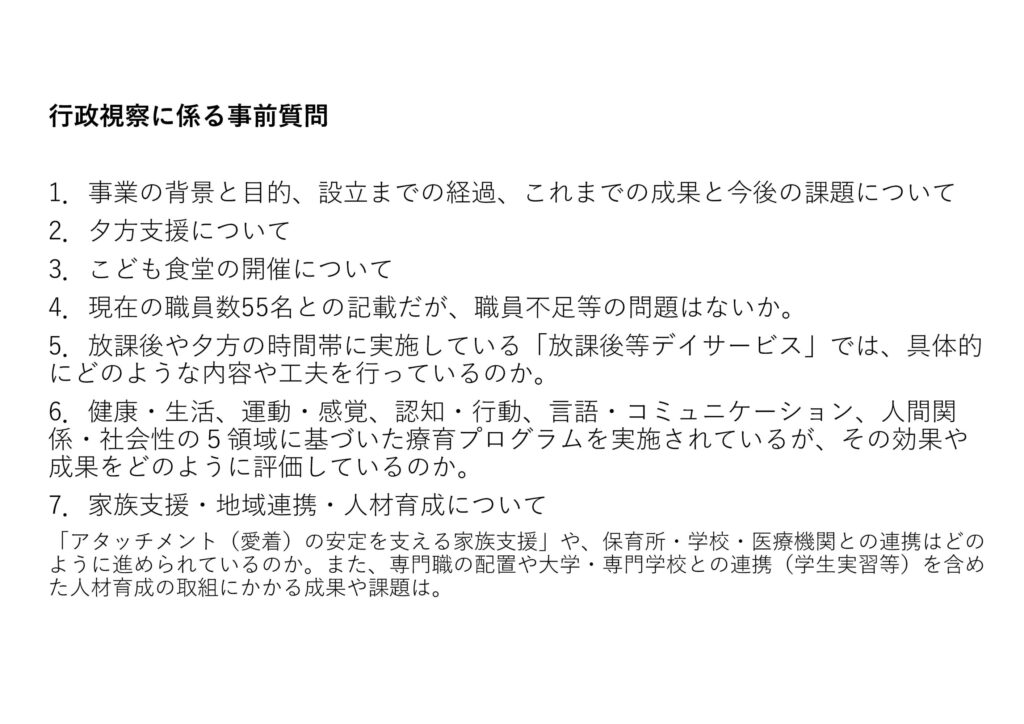

児童発達支援や障害福祉に関する取り組みについて説明し、意見交換が行なわれました。

金子訓隆代表理事は、2015年2月4日に初めて奥州市を訪問して、地元の岩手ひだまり会と交流を開始。この10年間で10回以上、奥州市を訪問して、奥州市のペアレントトレーニング・性とお金の支援セミナー・また人材交流など重ねてきました。

2022年8月には、山本博司参議院議員(当時)と、齊藤健一さいたま市議会議員と共に奥州市を視察。その際にも岩手ひだまり会も皆様と交流をして、施設見学・夕方支援など意見交換をしました。

今回の視察では、児童発達支援「輝HIKARIみらいキッズ」と放課後等デイサービス「輝HIKARIみらい」の現場を見学頂きました。

以前は、山本博司氏も輿水恵一氏と共に訪問して頂き視察して頂きました。

その後、見沼区役所へ移動して、懇談会を開催。

意見交換会では、冒頭 小野寺委員長の挨拶。金子代表理事らから施設の概要紹介の後、意見交換。(下記懇談内容)

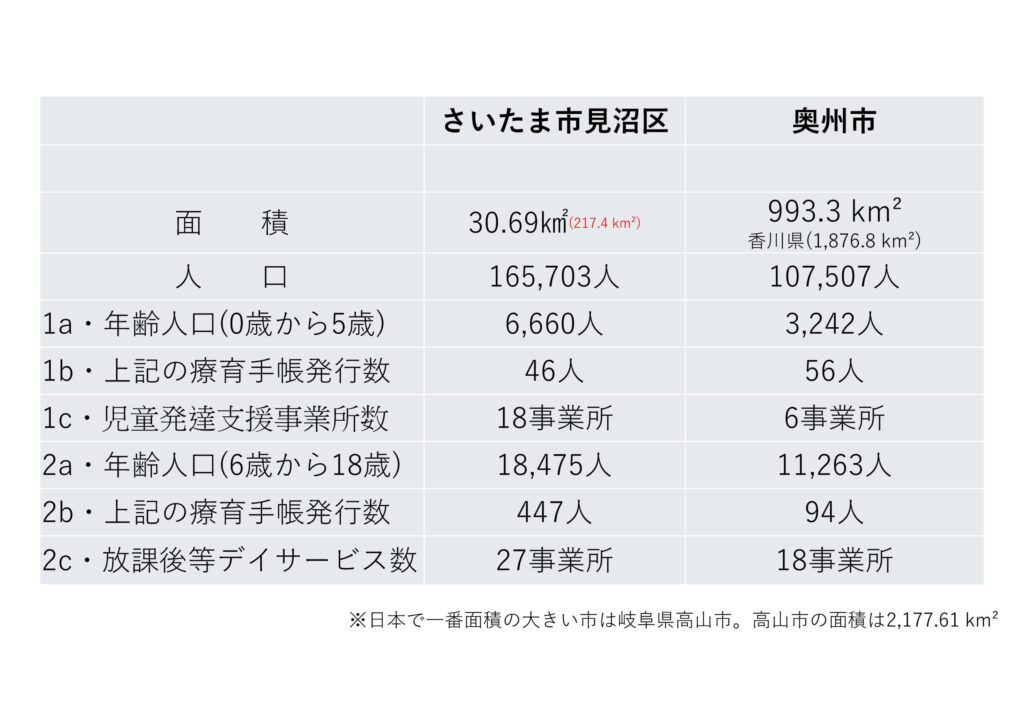

・奥州市とさいたま市見沼区の比較検証

・輝HIKARIの活動紹介

・18歳の壁と夕方支援の取り組み

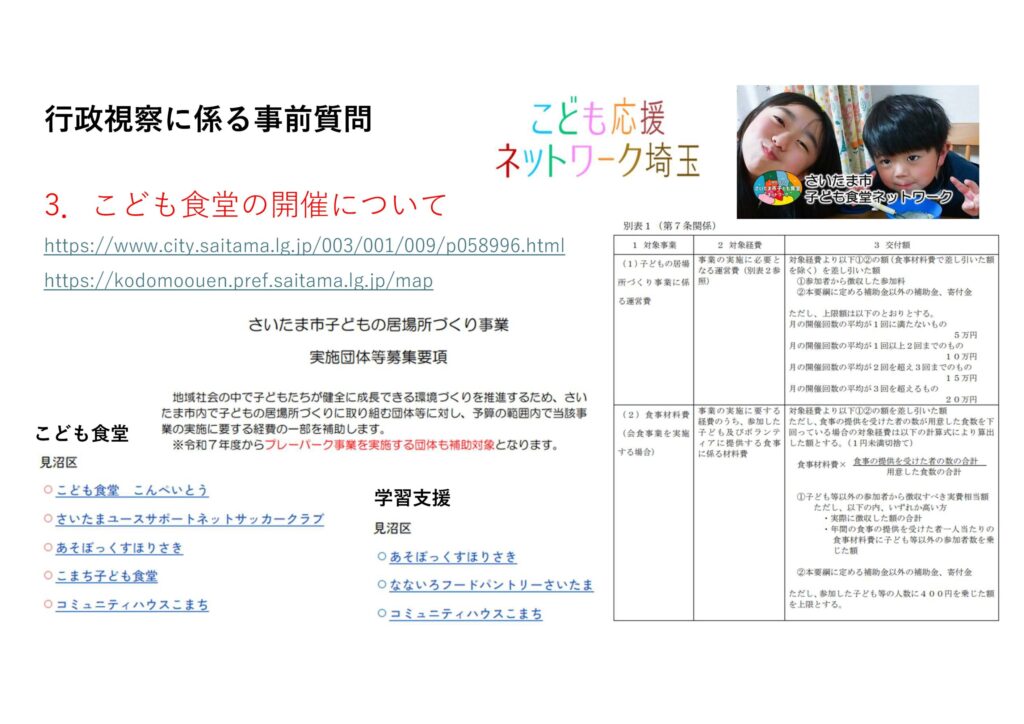

・子ども食堂と居場所

・施設運営と人材不足

・障害福祉サービス予算と外国人材

・地域連携と人材育成

・質疑応答

懇談で使用したスライド一覧

当団体の取り組み、またさいたま市見沼区でも支援活動内容、さいたま市の取り組み、そして発達障害児・者の支援活動、人材雇用など短時間でしたが、多岐に渉り懇談しました。

さいたま市でも子ども食堂の活用、また夕方の支援については、齊藤健一市議会議員から説明。

発達障害児・者の支援活動、人材雇用の中でも特に外国人(ASEAN)と連携した国際的な取り組みについては、山本博司前参議院議員からご説明頂きました。

小野寺委員長は「視察で得られた知見を奥州市の施策に活かしていきたいと」の挨拶もあり、最後に全員の記念撮影。

約1時間30分の有意義な時間となりました。雨の中、受入れに対応された皆様に感謝致します。ありがとうございました。

なお、懇談内容については、以下のレポートにまとめました。

要約:岩手県奥州市議会教育厚生常任委員会の輝HIKARI視察懇談会

2025年10月1日、岩手県奥州市議会教育厚生常任委員会(小野寺委員長、千葉副委員長、佐藤委員、宍戸委員、門脇委員、及川委員、阿部委員、議会事務局岩渕氏)が、さいたま市見沼区の特定非営利活動法人輝HIKARIを視察し、懇談会を実施した。輝HIKARI側からは代表理事の金子訓隆氏、施設統括管理者の大谷貴志氏、さいたま市議会議員の齊藤健一氏、元参議院議員の山本博司氏らが参加し、児童発達支援や障害福祉に関する取り組みについて説明し、意見交換を行った。懇談会の内容は録画・録音・写真撮影が許可され、公開が認められた。以下、懇談会の主要な内容を要約する。

1. 開会と参加者紹介

金子訓隆代表理事は、輝HIKARIの概要を紹介し、視察団を歓迎した。輝HIKARIは障害児・者の支援を目的とするNPO法人で、さいたま市見沼区を中心に活動している。参加者として、大谷貴志氏(理事兼施設統括管理者)、齊藤健一氏(さいたま市議会議員、見沼区選出)、山本博司氏(元参議院議員、障害福祉関連の法改正に携わった経験者)、および運営スタッフ(金子展隆氏、古田氏、藤牧氏、金子智美氏)が紹介された。齊藤議員は会場手配に尽力し、山本氏は障害福祉分野での豊富な経験を持つ。

小野寺委員長は、雨天の中での視察受入れに感謝し、児童発達支援事業の現場を視察した感想として、その意義を強く感じたと述べた。

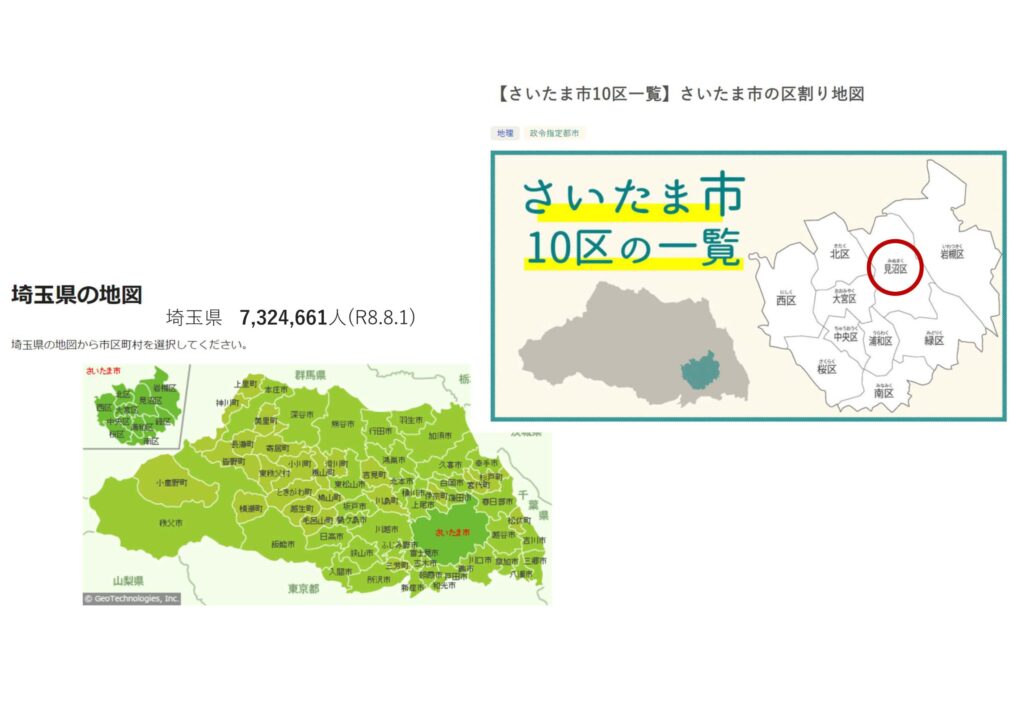

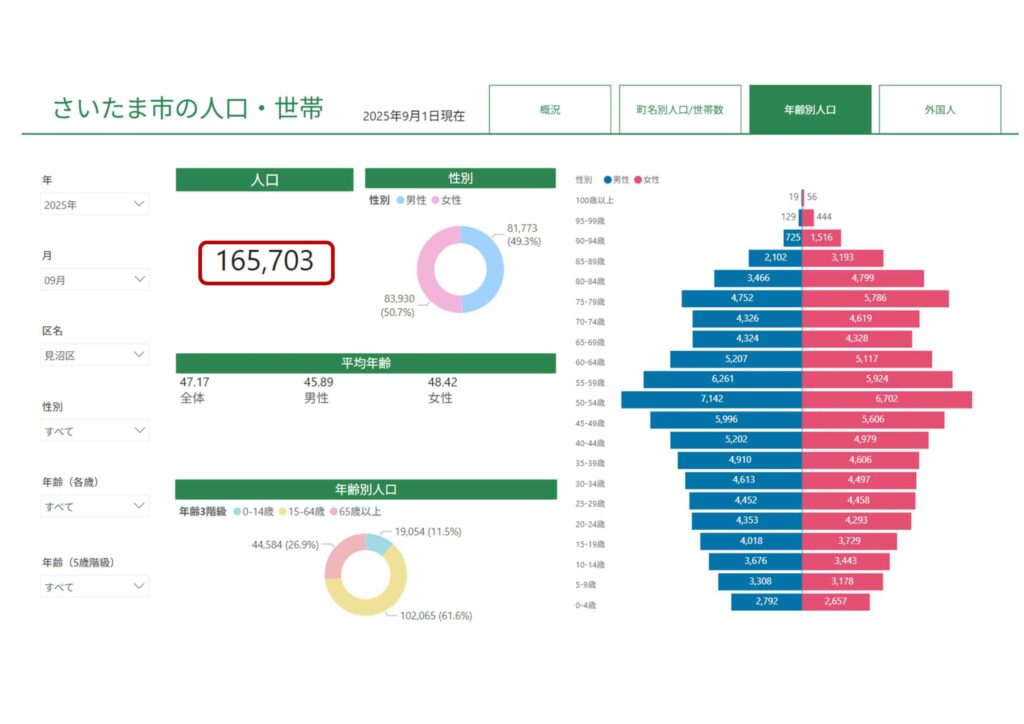

2. 奥州市とさいたま市見沼区の比較検証

金子氏は、奥州市とさいたま市見沼区の人口や障害福祉に関する状況を比較した。さいたま市は人口約135万人、うち見沼区は約16.5万人で、奥州市(人口約10.7万人)に比べ人口規模が大きい。一方、面積では奥州市(993平方キロメートル)がさいたま市見沼区(30.69平方キロメートル)の約33倍と広大である。

年齢分布では、さいたま市見沼区の0~5歳人口(6600人)に対し、奥州市は3200人で、少子高齢化が進む奥州市の課題が浮き彫りとなった。療育手帳発行数は、さいたま市見沼区(6600人中46人)に対し、奥州市(3200人中56人)と、人口比で奥州市が多い。ただし、輝HIKARIの「みらいキッズ」では、療育手帳を持たない児童が受給者証のみで利用するケースが多い。事業所数は、奥州市が児童発達支援6事業所に対し、見沼区は18事業所と多い。6~18歳では、さいたま市で療育手帳発行数が急増する背景として、障害者雇用を目指す高等特別支援学校の影響が挙げられた。

3. 輝HIKARIの活動紹介とNHK特集

金子氏は、輝HIKARIの設立経緯や活動内容を紹介。詳細は配布資料やウェブサイト(2013年7月8日のNHK首都圏ネットワークでの9分間の特集)に記載されており、視察団に確認を促した。輝HIKARIは、児童発達支援を中心に、生活支援を重視したサービスを提供し、保護者や地域との連携を強化している。

4. 18歳の壁と夕方支援の取り組み

齊藤議員は、障害児が成人期に移行する際の「18歳の壁」について説明。放課後等デイサービスは18歳まで利用可能だが、以降は日中一時支援(通常9時~15時)しか利用できないため、共働き世帯の保護者が仕事を辞めるなど、生活困窮のリスクが高まる。さいたま市では、2022年度から単独予算を組み、夕方以降の延長支援(同一事業所で2070円、別事業所で3310円の補助)を開始。現在13事業所が対応し、利用者から好評を得ている。奥州市のひだまり会とのオンライン会議(2022年4月21日、公明新聞掲載)がこの取り組みのきっかけとなり、齊藤氏と山本氏は同年8月に奥州市を訪問し、課題を共有した。山本氏は、地方と都市部の格差解消のため、厚生労働省に働きかけ、予算確保を進める必要性を強調した。

5. 子供食堂と居場所作り

輝HIKARIは、施設の特性上、子供食堂を運営していない。理由は、障害児向け通所施設であるため、一般向けの食事提供が難しいためである。ただし、さいたま市見沼区では子供食堂5カ所、学習支援3カ所が運営されている。齊藤氏は、さいたま市の「子供の居場所作り事業」を紹介。運営費補助(月1回で5万円~月4回で20万円)、食材費補助(子供1人当たり400円、保護者は有料)を設け、225団体が活用している。また、「子供の居場所フェスティバル」では、防災や学習支援を組み合わせ、事業規模に応じて10~20万円の補助を提供している。

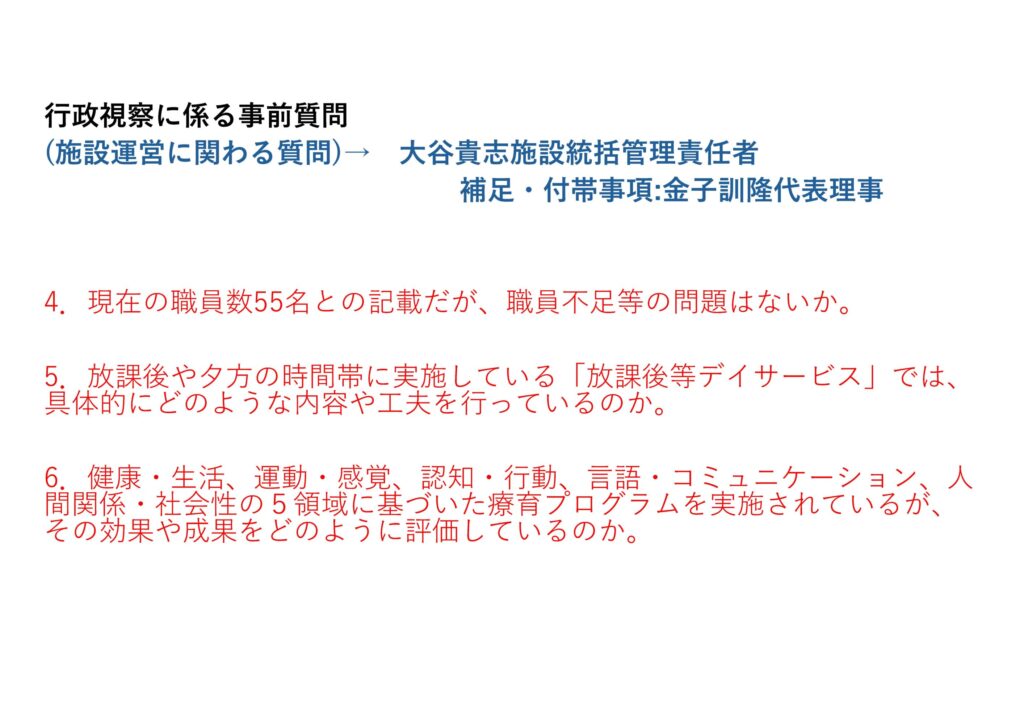

6. 施設運営と人材不足

大谷氏は、輝HIKARIの運営状況を説明。7事業所を運営し、職員数は約46人(正社員34人、パート12人程度)。1施設あたり4~5人で運営し、パートを含む7~8人で対応する。人材不足が課題で、事業所によっては稼働日数や枠を減らす対応が見られる。放課後等デイサービスは2012年から始まり、初期は応募者が多かったが、業務の難しさから退職者も多い。輝HIKARIでは、面談や動機付けで退職防止に努めている。

夕方支援では、上宗岡Ark事業所が4月から延長対応(朝8時~夜7時)を開始。保護者のニーズに応え、夏休みには3名が長時間利用した。補助金が職員採用を支援し、夕方支援の拡充に寄与している。国の5領域支援(健康・生活、運動、感覚など)のガイドラインに基づき、輝HIKARIは生活支援を重視し、個別支援計画を適宜更新している。保護者は複数の事業所を利用でき、運動や学習に特化した事業所との組み合わせも可能である。

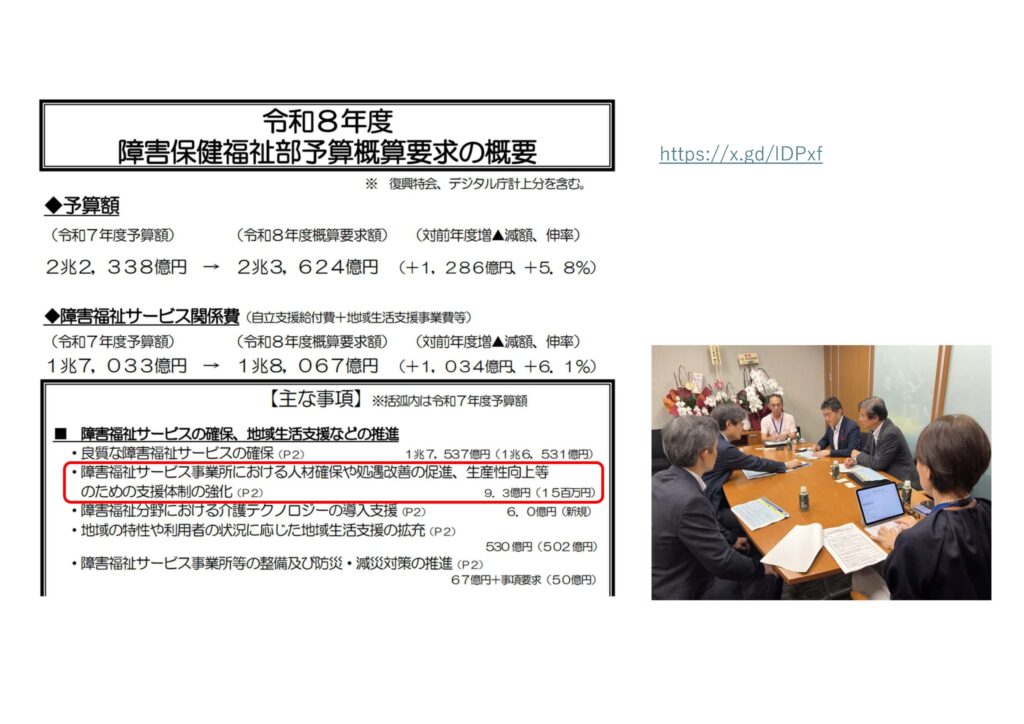

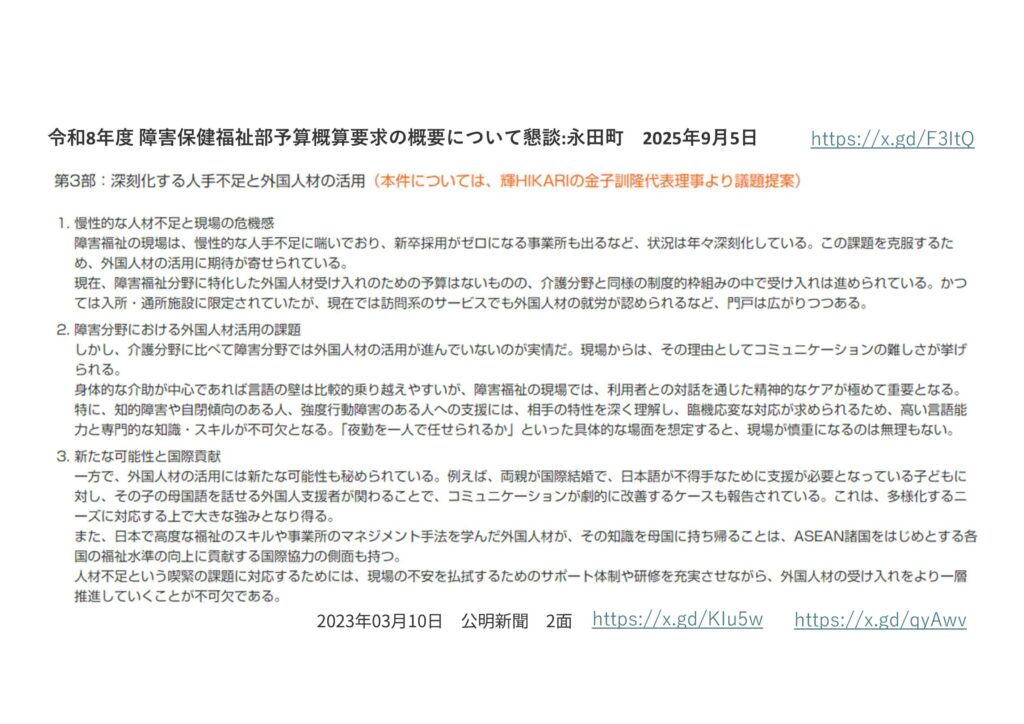

7. 障害福祉サービスの予算と外国人材

金子氏は、2026年度の厚生労働省障害保健福祉部予算概要(2.3兆円、+5.8%)を紹介。人材確保・処遇改善支援が1500万円から9億円に増額され、報酬も+6.1%とされる。外国人材の活用については、言語遅滞が知的障害と誤分類されるケースを指摘。外国人の登用には文化理解が不可欠で、単なる労働力として扱うことは「現代版奴隷」との批判(フィフィ氏)を紹介。山本氏は、ASEAN地域との障害者文化交流(2023年3月、29名受け入れ)を例に、宗教や文化に対応した支援の重要性を強調。ASEAN地域では発達障害支援の需要が高まり、日本は5年間で1億円の基金を投入予定である。

8. 地域連携と人材育成

輝HIKARIは、保護者向けペアレントトレーニングや東大宮地域福祉連盟(30団体)との連携、夏祭り出店などで地域貢献を強化。埼玉県立大学や埼玉純真短期大学との研修連携や、OJTとして奥州市ひだまり会での職員研修(2024年10月、3名参加)を実施し、若手育成に取り組んでいる。

9. 質疑応答

- 運営費と人件費(委員質問):給付費は児童発達支援で1日約1万円、就労支援で6000~7000円。時給は資格により1150~1250円。財政圧迫で給付費は減少傾向。

- 預かり時間(委員質問):事業所により異なり、平日(14~16時)や土曜(10~16時)が一般的。365日運営の事業所もある。

- 夕方支援と事業所運営(阿部委員):さいたま市の補助金活用が参考になり、奥州市でも検討したい。個別支援(1時間)も集団支援(長時間)も給付費が同額である点について、大谷氏は支援内容の濃さや事業所の自由度を説明。今後、時間に応じた報酬調整の可能性を指摘。

- 進路と就労(宍戸委員):みらいキッズ利用者の進路は、就労継続支援B型や生活介護が半数ずつ。支援級や障害者雇用を目指すケースは事業所により異なる。

10. 閉会

千葉副委員長は、視察で得た知見を奥州市の施策に活かす意欲を示し、輝HIKARIに感謝を述べた。金子氏は、限られた時間の中での活発な意見交換に謝意を表明し、懇談会を終了した。