手話施策推進法の成立を受けて「難聴児支援の拠点:NPO法人こめっこ」視察 保護者の切実な声を受け止めて(大阪市東成区)

7月1日、大阪市東成区にある「NPO法人こめっこ」を、地元の浮島智子衆議院議員、そして山本博司参議院議員と共に訪問いたしました。同行者として、私・金子訓隆(NPO法人輝HIKARI 代表理事)、家住教志氏(株式会社シーアイ・パートナーズ代表取締役CEO)、本田信親氏(同社専務取締役COO、株式会社フューチャージュニアス代表取締役)が同行させて頂きました。

この視察の背景には、通常国会で成立した「手話施策推進法」の存在があります。特に注目すべきは第6条に明記された「手話を必要とするこどもの手話の習得支援」です。この条文が、現場の支援活動の価値を法的に裏付けた形となり、私たち支援者にとって大きな追い風となっています。

当日は、こめっこスーパーバイザーである神戸大学の河崎佳子教授にもご同席いただきました。河崎先生は、法案成立に至るまでの有識者ヒアリングにも関わっておられ、その中で「こめっこ」の取組みを取り上げてくださっていたことから、今回の視察に繋がりました。

「こめっこ」は、0歳から未就学のろう・難聴児が遊びを通して手話を学び、自然に言語を獲得していく場です。大阪府の難聴児支援の拠点でもあり、行政と現場が連携して支援の質と広がりを追求している点に大きな感銘を受けました。

私たちの訪問にあたり、まず大阪府福祉部障がい福祉室の今仲昭喜課長補佐より「大阪府こめっこプロジェクト」についてご説明をいただき、続いて河崎教授より「こめっこ」の日々の活動とその背景を伺いました。

その後、0~3歳までの乳幼児とその家族が通う「べびこめ」の活動に参加。手話を交えた歌や体操、絵本の読み聞かせなど、子どもたちが笑顔で参加する姿に、言語としての手話の大切さをあらためて実感しました。

活動後の保護者との交流会では、日々の子育ての中での戸惑いや行政との距離感、就学に向けた不安など、率直かつ切実な声を多くお聞きしました。どの言葉も、支援に関わる者として胸に刻まなければならないものばかりでした。

視察を通じて、現場の声を施策にどう反映させるか、その責任を強く感じています。今後も国・大阪府・市の各レベルで連携を深めながら、子どもたちの可能性を広げるための仕組みづくり、支援体制の強化など支援をしていきたいと思います。

なお、この訪問については、翌日7月2日の公明新聞でも掲載されました。

以下がその内容です。

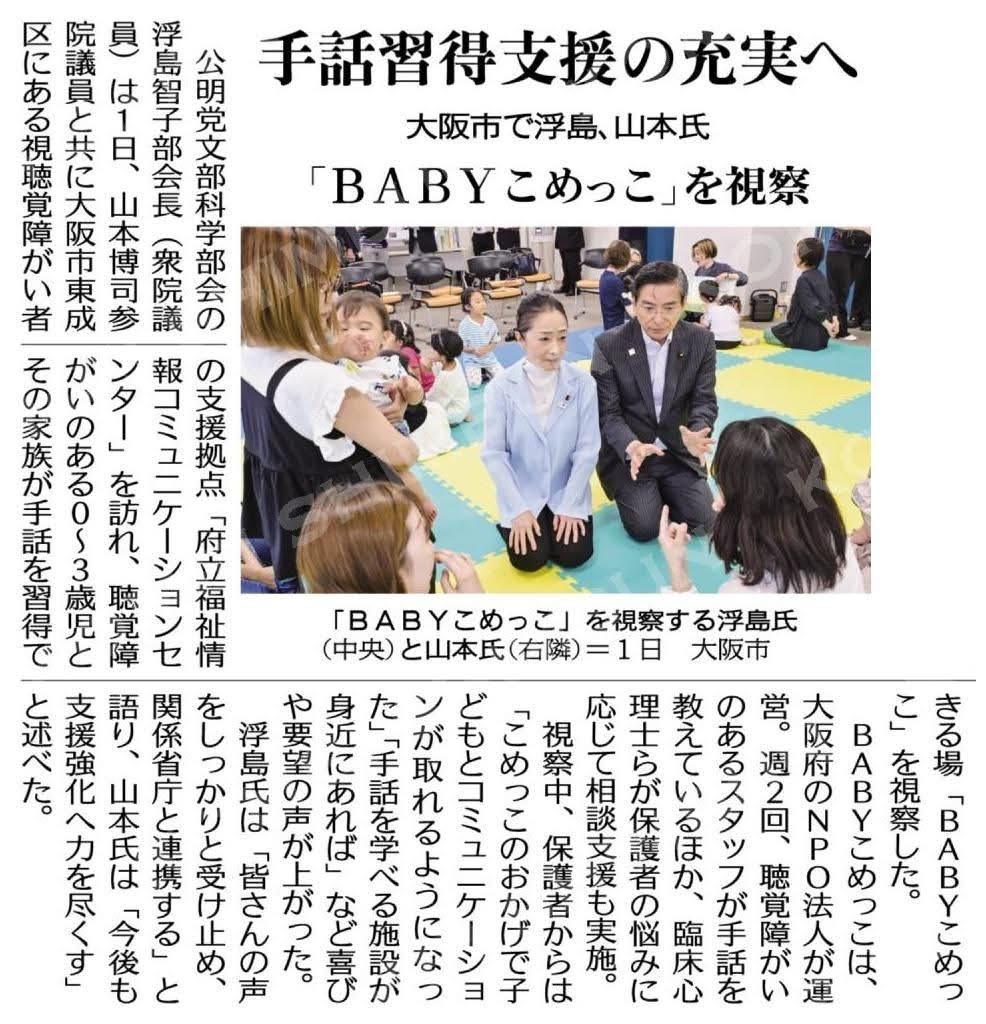

手話習得支援の充実へ 「BABYこめっこ」を視察/大阪市で浮島、山本氏

公明党文部科学部会の浮島智子部会長(衆院議員)は1日、山本博司参院議員と共に大阪市東成区にある視聴覚障がい者の支援拠点「府立福祉情報コミュニケーションセンター」を訪れ、聴覚障がいのある0~3歳児とその家族が手話を習得できる場「BABYこめっこ」を視察した。

BABYこめっこは、大阪府のNPO法人が運営。週2回、聴覚障がいのあるスタッフが手話を教えているほか、臨床心理士らが保護者の悩みに応じて相談支援も実施。

視察中、保護者からは「こめっこのおかげで子どもとコミュニケーションが取れるようになった」「手話を学べる施設が身近にあれば」など喜びや要望の声が上がった。

浮島氏は「皆さんの声をしっかりと受け止め、関係省庁と連携する」と語り、山本氏は「今後も支援強化へ力を尽くす」と述べた。

2025/07/02 公明新聞 2面

また会のあと、べびこめに集う子どもたちの保護者から、聴覚障害のある生活に対して様々名課題提起を頂きました。

その内容は以下のものです。

難聴児家庭が抱える切実な声 ― NPO法人こめっこ集会の発言要約

NPO法人こめっこが主催する集会では、難聴児を育てる親たちから、行政支援の不足や地域格差、就労・教育・医療における課題について多くの実体験が語られました。

平方市から毎週1時間かけて通所する母親は、地元には難聴児支援が皆無で、手話を用いる環境も整っていないと指摘。聞こえる長女と聞こえない次女を育てる中で、環境さえ整えば聞こえない子も同じように成長できることを実感し、自治体に何度も支援の整備を訴えてきたものの、実現には至っていない現状を訴えました。

また、他の保護者からも、「地元では保育園に断られる」「障害児だから受け入れ不可とされる」など、合理的配慮がなされていない現実が共有されました。例えば、保育園において「人手不足」を理由に障害児の受け入れが拒否された例が複数あり、障害者差別解消法の趣旨が十分に浸透していないことが浮き彫りになりました。

手話での家庭内コミュニケーションの大切さや、聞こえる兄弟姉妹が自然と手話を使うようになったエピソードも紹介され、家族ぐるみでの手話環境の重要性が繰り返し強調されました。しかし、そうした環境に至るまでには、地域の医療機関や保健師からの情報提供がなく、自力で探し出すしかなかったという苦労も語られました。

さらに、就労に関しては、子どもの通所や療育に親が付き添う必要があるため、特に母親が離職を余儀なくされるケースが多く報告されました。保護者の一人は「スクールバスがあれば仕事が続けられた」と述べ、送迎支援の必要性を訴えました。また、ある父親は消防職員であり、比較的制度に恵まれた職場環境にいるものの、それでも家庭と仕事の両立に苦慮している実情を明かしました。

教育面では、引っ越しによって希望していた聴覚支援学校に通えなくなった例もあり、「居住地によって進路が左右されるのはおかしい」「学校選択の自由がほしい」という声が上がりました。

加えて、出産や妊娠時の医療機関受け入れ拒否の事例も報告され、妊娠・出産段階からの支援体制の不備が課題として浮かび上がりました。聞こえない妊婦が紹介状を断られる、あるいは出産を拒否されるといった差別的対応が実在し、「聞こえない人は出産すべきでないのか」という疑念さえ抱かせる状況があるとの訴えもありました。

最後に、保護者の多くが「こめっこ」の存在を知るまで苦労した経験を共有し、支援情報が行政から提供される体制の強化を求める声が相次ぎました。特に初期段階での情報アクセスの不足が、家庭の孤立感や不安を増幅させているとの指摘がありました。

まとめとして、参加者からは「地域格差をなくし、誰もが身近な場所で支援を受けられる体制を整えてほしい」「手話に触れられる場所をもっと増やしてほしい」「保育園や教育機関の受け入れ体制を柔軟に」などの意見が多数出され、現行制度の見直しと支援の拡充を強く要望する場となりました。