日本発達系作業療法学会 第13回学術大会に参加 Vol.3

日本発達系作業療法学会 第13回学術大会に参加 Vol.3

3月15日と16日、東京保健医療専門職大学講堂で、日本発達系作業療法学会 第13回学術大会が開催されました。

日本発達系作業療法学会 第13回学術大会

https://h-ot13.secand.net/index.html

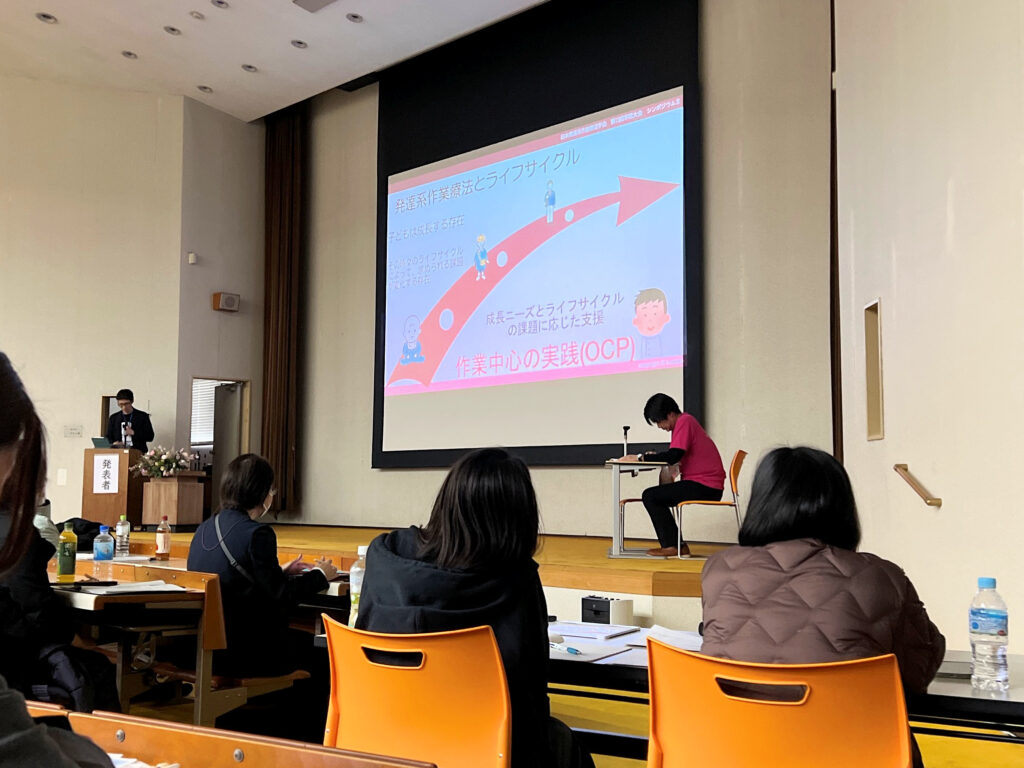

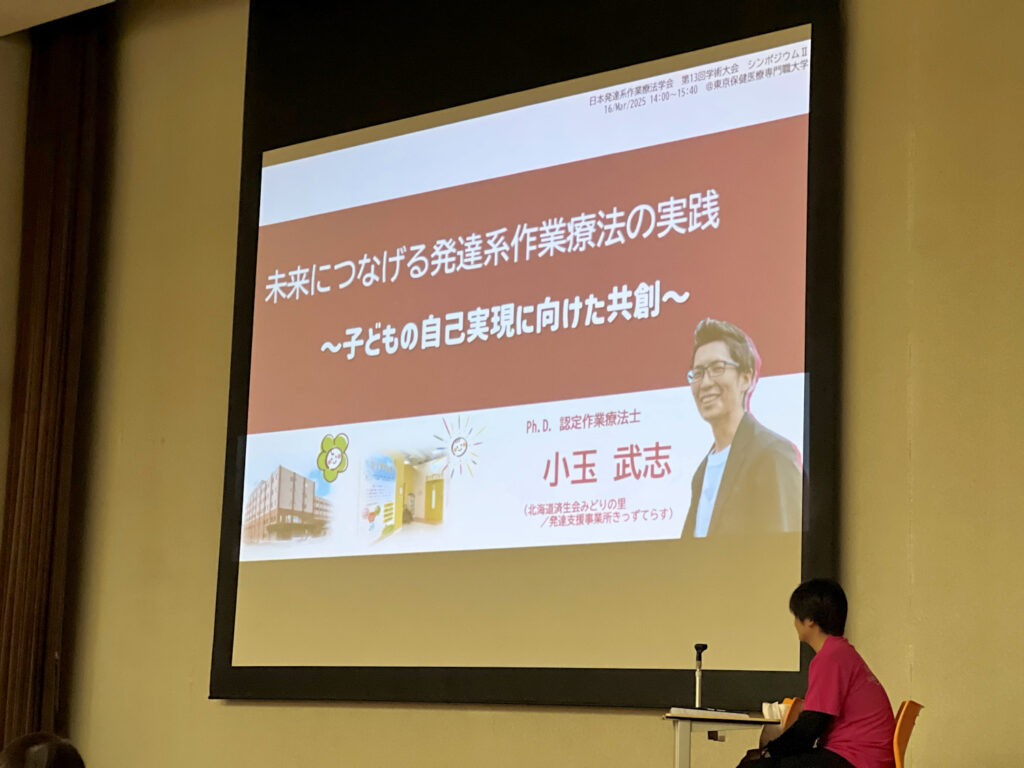

16日の2日目、午後のシンポジウムでは「未来につなげる発達系作業療法の実践 ~子どもの自己実現に向けた共創~」と題し社会福祉法人恩賜財団 みどりの里 療育医療技術室課長で、2015年に博士号(作業療法学)を取得し、入所している重度の肢体不自由・知的障がい児・者の支援と、外来にて発達障害児への支援を行っている、小玉武志先生のご講演内容について要約いたします。

小玉武志先生の講演「未来につなげる発達系作業療法の実践」は、子どもから大人までのライフステージを通して自立を目指す発達系作業療法の意義と実践について述べています。発達系作業療法が目指す自立とは、日常生活の自立から始まり、社会的自立、最終的には経済的自立に至るものであり、特に自閉スペクトラム症(ASD)の方の自立支援が重要とされています。

小玉先生は、ASDにおけるADL(日常生活動作)の自立が、就労継続と強い関連性を持つことを指摘しました。IQの高さや障害の強度よりも、日常生活や社会的能力が就労に大きく影響すると研究で示されています。しかし、就労することだけが経済的自立なのか、という疑問も投げかけられています。実際、発達障害者の職場定着率は一般より低く、特に精神障害の方では定着が難しい傾向があります。そのため、「どのような仕事なら継続できるか」が重要な課題となっています。

経済的自立を支えるためには、個人が自己決定し、自分の興味や関心をもとに仕事を選ぶことが必要だと強調されています。デンマークの修了支援機関「スペシャリースター」の「タンポポの理論」を引用し、ASDの特性を生かした働き方を社会が受け入れることで、個々の強みを生かせる可能性があると述べました。

小玉先生は具体的な実践事例として3つ紹介しています。

1つ目はデジタルアートを利用した取り組みです。子どもたちが自由に創作活動を行い、それをNFT(非代替性トークン)としてデジタル経済に結びつけることを目的としたイベントを開催しました。この取り組みでは参加者の自尊感情が上昇するなどの効果が見られ、継続的な活動への参加も生まれています。ただし、一部の子どもたちは他者と比較することで逆に自尊感情が下がることもあり、課題として挙げられました。

2つ目は「おたるフォント」という取り組みで、子どもたちの書いた文字やイラストをデザイナーが商品化し、その収益を子どもたちに還元する仕組みです。この取り組みが地域の新聞に取り上げられ、観光地でのプロダクト展開へと発展しました。参加した子どもたちは自分の作品が社会的価値を持つことを実感し、自信をつけました。

3つ目は不登校支援における取り組みです。不登校の児童生徒に対し、民間施設を活用し出席扱いにする制度が導入されました。先生の施設でも学校との連携を通じて一人の生徒が出席扱いとなり、自尊感情が向上し、高校進学を果たしました。特に、プログラミング(ブレンダー)を使った創作活動により自信を回復する事例が示されています。この経験から、小玉先生は、学校との連携、教育委員会との交渉、明確な教育プログラムとの連動が成功要因であると分析しています。

最後に、子どもたちの自立に向けて、苦手なことに固執させず得意なことや好きなことを見つけさせることが重要であると強調しました。デンマークでの視察経験を交え、「好きなことを仕事にすれば簡単には辞めない」という価値観を紹介しています。

また、発達障害児が社会参画できるよう支援するためには、作業療法士のみならず他分野との連携が重要であると指摘しました。子どもたちが能力や機能にとらわれず、興味ややりがいを持って自らの人生を切り開けるよう、支援者自身も積極的に新しいことに挑戦し、社会とのつながりを広げるべきだというメッセージで締めくくられました。