東京23区初 デジタル特化型就労継続支援事業所「DIC丸の内」を視察/VALT JAPAN小野代表らと意見交換

9月29日午前、VALT JAPAN株式会社が運営する「デジタルイノベーションセンター丸の内 supported by 三菱地所(DIC丸の内)」を視察しました。

山本博司さん(前参議院議員)と、元厚労省 障害者雇用対策課長・福岡労働局長を歴任された小野寺徳子さんとご一緒させていただきました。

以下は、山本博司さんのブログです。

VALT JAPANの小野貴也代表取締役CEO、原田俊一郎事業本部長から施設案内と事業の概要を伺い、就労支援の現状や今後の展開について意見を交わしました。

小野代表は塩野義製薬でMRとして勤務していた頃、障がいや難病のある方々の活躍機会や賃金格差に衝撃を受け、2014年に起業。就労困難者ゼロ社会を目指し、障がいや難病を抱える方々に特化した仕事の受発注プラットフォーム「NEXT HERO」を展開されています。データ入力や清掃、部品検品など全国の就労継続支援事業所につなぐ仕組みをつくり、着実に成果をあげておられます。

本年2月には、三菱地所とともに東京23区初のデジタル業務特化型A型事業所「DIC丸の内」を開設。大手町駅直結の利便性、1人1台のパソコンを備えた快適な環境で、20名を超える利用者の多くが精神障害を抱えながらも、WEB制作やグラフィックデザイン、データ入力など多様な業務に生き生きと取り組んでいました。自宅から在宅勤務される方も1割ほどおり、A型から一般企業への就労を目指しているとのことです。

さらに3月には宮崎県延岡市に「NEXT HERO DIC延岡」を開設。今後は全国47都道府県への展開を視野に、設備投資フェーズへ移行しているとの力強いお話も伺いました。日本財団との国立国会図書館蔵書DXプロジェクト(福岡県)や、山形県での支援員向けデジタル人材研修など、就労支援市場に新しい仕事の流通を生み出す取り組みも進んでいます。

小野代表は約1500万人にのぼる就労困難者—ひきこもりや難病を抱える方々も含め—が社会の力として活躍できる仕組みづくりに挑戦されています。

今回の視察を通じ、障がい者や就労困難者の可能性を広げるデジタル活用の最前線を肌で感じました。輝「HIKARI」としても、デジタル分野での就労機会の創出や一般就労へのステップアップ支援に大きな示唆をいただきました。

これからもVALT JAPANをはじめ、同じ志を持つ方々と連携しながら、誰もが自分らしく働ける社会づくりを進めてまいります。刺激的で学び多い時間を共有できたことに心から感謝いたします。

以下は1時間以上に渉る、小野代表・原田本部長・山本博司氏・小野寺徳子氏・金子訓隆代表理事の懇談内容を要約しました。

デジタル時代の新たな障害者就労モデル:官民連携による社会課題解決への挑戦

この懇談記録は、障害者や就労困難者のデジタル分野における就労支援をテーマに行われた議論を要約したものである。懇談の中心には、創業11年目を迎え、民間企業、行政、そして福祉事業所を繋ぐ独自のビジネスモデルを構築してきた企業(VALT JAPAN)の小野代表が立ち、障害者就労が直面する構造的な課題と、その解決に向けた具体的なアプローチが多角的に語られた。

1. 障害者就労の現状と深刻化するミスマッチ

懇談の始め、現在の障害者就労における根本的な課題を指摘した。それは、障害当事者が持つ潜在能力や就労意欲と、実際に提供される仕事内容との間に存在する深刻な「ミスマッチ」である。

特に、精神・発達障害のある20代・30代の若者はデジタルネイティブ世代であり、PCスキルや情報リテラシーが高いケースも多い。彼らは自身の能力を活かせるデジタル関連の業務を望んでいる。しかし、彼らの受け皿となるべき就労継続支援A型・B型事業所や、特例子会社の多くは、いまだに清掃、軽作業、データ入力といった従来型のアナログ業務を中心に提供しているのが実情だ。

このミスマッチを生む最大の要因の一つが、福祉側の支援員のスキル不足である。福祉現場の支援員は、利用者のケアやサポートには長けているものの、デジタル分野の専門知識を持たないことが多く、民間企業からデジタル関連の業務を受注したり、利用者に対して専門的な指導を行ったりすることが困難な状況にある。

さらに、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展が、この問題を一層深刻化させている。企業のDX化によって、これまで特例子会社などが担ってきたアナログ業務は自動化・効率化され、仕事そのものが減少傾向にある。その結果、障害者の働く場が失われ、特例子会社への応募者も減少するという負のスパイラルに陥っている。

小野社長は、「従来の障害者雇用枠ではなく、一般の社員と同じように本社で活躍したいと考える当事者が増えている」と述べ、障害者の意識の変化と社会構造の変化の狭間で、既存の就労支援モデルが限界に達している現状を浮き彫りにした。

2. 課題解決の鍵を握る「中間支援組織」としての事業モデル

こうした複雑な課題に対し、同社は「中間支援組織」として独自のポジションを確立し、三つの事業を柱としたエコシステムの構築に取り組んでいる。

第一の柱は、創業以来の主事業である「NEXT HERO」だ。

これは、民間企業からデータ入力や清掃など400種類以上の多様な業務を受注し、品質管理や納品保証を同社が担った上で、全国のA型・B型事業所に再分配するモデルである。これにより、個々の事業所が独自に営業活動を行う負担を軽減し、支援員がデジタルスキルに不慣れであっても、仕事が滞りなく流通する仕組みを構築した。企業の「仕事を出したい」というニーズと、福祉事業所の「仕事が欲しい」というニーズを繋ぐハブとしての役割を果たしている。

第二の柱は、大企業との連携に特化した「NEXT DIC(Digital Inclusion Center)」である。

これは、障害者雇用率の達成という守りの姿勢に留まりがちな大企業に対し、障害者の「育成」まで踏み込む攻めの姿勢を促す事業だ。三菱地所などのパートナー企業と連携し、デジタル分野に特化した就労の場を創出。ここで働く利用者は、実務を通じてスキルを磨き、最終的にはパートナー企業への就職を目指す。企業にとっては、従来の「書類選考→面接」というプロセスでは見抜けなかった人材の能力や適性を、育成段階から見極めることができる。これは、採用のミスマッチを根本から解消し、即戦力人材を確保するための新たな採用チャネルとなる。

第三の柱が、行政との連携事業である「NEXT 4G(for Government)」だ。

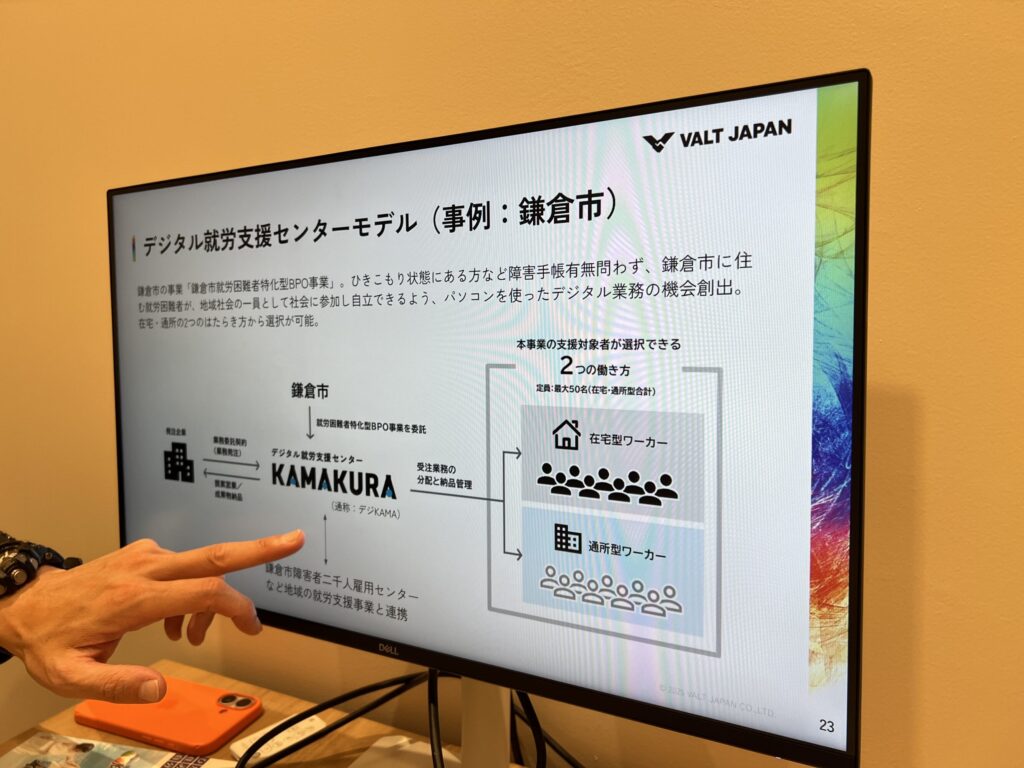

これは、A型・B型事業所の利用や一般就労といった既存の福祉サービスの枠組みからこぼれ落ちてしまう「その他の就労困難者」に焦点を当てる。具体例として鎌倉市の事例が挙げられた。障害者二千人雇用を目標に掲げている鎌倉市からの委託を受け、「デジタル就労支援センター鎌倉」を設立。ひきこもり状態にあるなど、障害福祉サービスの受給者証を持たない人々に対し、在宅でも参加可能なデジタルの仕事と研修プログラムを提供している。これにより、これまで行政の手が届きにくかった層へのアプローチを可能にした。

これらの事業に共通する核心は、同社が「品質保証・納品保証」という重要な機能を担っている点にある。話者1は、「単に仕事を紹介するだけでは、結局その事業所でできるレベルの仕事しか流通しない」と語る。同社は、ベンチャーキャピタルから調達した17億円の資金を元手に、品質管理を担う社員を配置し、赤字先行でこの体制を構築した。この機能があるからこそ、企業は安心して業務を委託でき、福祉現場は背伸びをしたデジタル業務に挑戦できるのである。

3. 人材育成と自治体連携による面的拡大

懇談では、持続可能なモデルを構築するための人材育成のあり方についても深く掘り下げられた。同社は、障害当事者への研修だけでなく、事業所の支援員に対するデジタル研修も行っている。ここで重要なのは、「研修と仕事の提供をセットで行う」という思想だ。

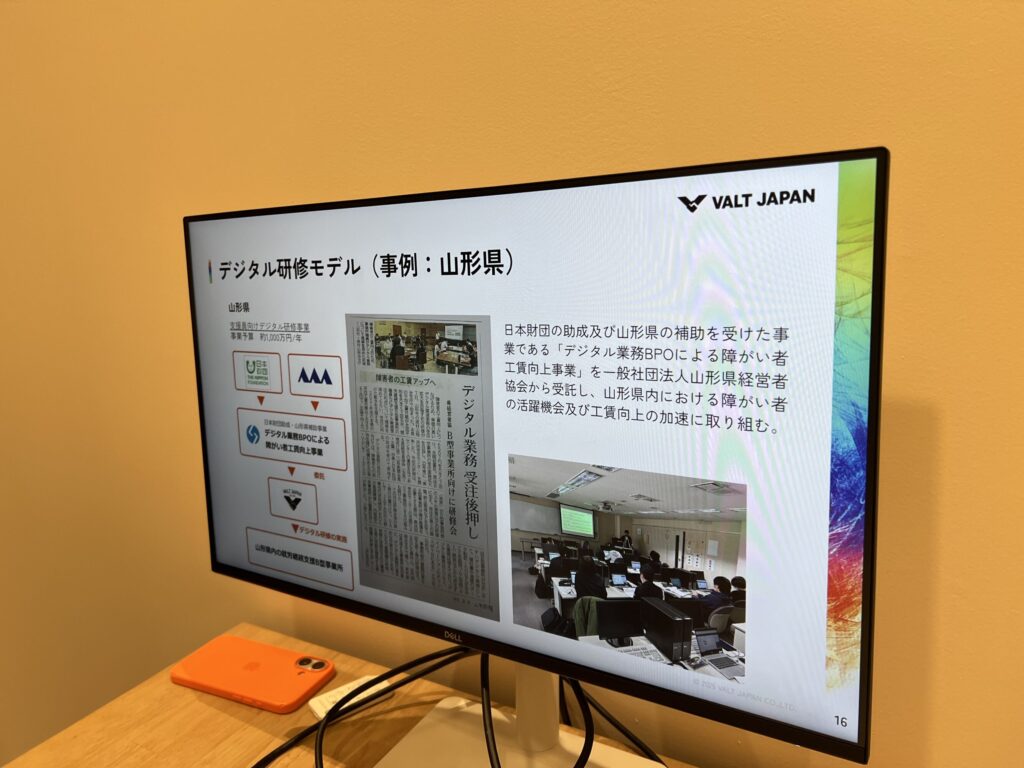

その象徴的な事例が、平均工賃が全国最下位レベルだった山形県のケースである。

県からの委託を受け、県内の事業所支援員向けにデジタル研修を実施。単にExcelやPCスキルを教えるだけでなく、「研修で身につけたスキルを活かせる仕事を、我々が持ってきます」と約束したことが、事業所の参加意欲を劇的に高めた。結果として、研修参加事業所の1〜2割が実際にデジタル業務を受注し始め、工賃向上という具体的な成果に繋がっている。研修のための研修で終わらせず、明確な出口(仕事)を用意することが、現場を動かす原動力となることを証明した。

このような成功事例を積み重ねることで、政策提言へと繋げていくのが同社の狙いである。北九州市・川崎市、京都市、鎌倉市といった自治体との連携は、単なる事業実績ではなく、「このような支援モデルが有効である」というエビデンスを社会に示すための戦略的な活動と位置づけられている。

4. 法整備と制度改革への期待

懇談の後半では、個社の取り組みを社会全体の仕組みへと昇華させるための制度改革の必要性が強調された。

特に期待が寄せられているのが、日本財団などが推進する「ダイバーシティ就労」に関する法整備である。現在の障害者総合支援法ではカバーしきれない、ひきこもりやシングルマザーなど、手帳の有無にかかわらず就労に困難を抱える人々を法的に支援し、財政的な裏付けを確保することが急務である。この法律が実現すれば、同社が鎌倉市で実践しているようなモデルを全国に展開する大きな後押しとなる。

また、障害者優先調達推進法の活用方法についても新たな提案がなされた。現状、自治体などが設置する「共同受注窓口」は存在するが、その多くは清掃や印刷といった非デジタル業務を扱っている。そこで、同社のような専門性を持つ企業が「デジタル分野に特化した共同受注窓口」として認定されれば、優先調達の枠組みを最大限に活用し、官公庁や自治体からデジタル関連の業務を安定的に受注し、全国の就労困難者に分配することが可能になる。これは、行政担当者にとっても発注しやすい枠組みとなり、仕事の流れを飛躍的に拡大させる可能性を秘めている。

さらに、日本財団が構想する国立国会図書館の書籍デジタル化事業などを始めとする官公庁の業務を、障害者就労に繋げる壮大なプロジェクトである。この構想の裏方として、営業、プロジェクト管理、品質管理といった実務を担うことで、安定的かつ大規模な仕事の創出に貢献できると考えている。

5. AI時代の新たな可能性と未来への展望

議論の終盤では、AIやノーコード/ローコード開発といった最新技術が、障害者就労にもたらす革命的な可能性が示された。

VALT JAPANの会社に所属する利用者の中には、元エンジニアや、就労経験がなくとも独学で高いスキルを身につけた若者がいる。彼らはAIなどのツールを駆使し、企業から「20時間かかる」と想定されて依頼された業務を、短時間で完了させてしまうことがあるという。これは、従来の時給労働の概念を覆し、フルタイムで働かなくとも、高い付加価値を生み出すことで十分に生計を立てられる可能性を示唆している。

しかし、ここでも課題となるのが、彼らの高度な技術力と、企業のビジネスニーズを的確に結びつける「ブリッジ人材」の不在である。この橋渡し役を同社のような中間支援組織が担うことで、埋もれていた才能が開花し、新たな価値創造に繋がる。

この懇談を通じて明らかになったのは、デジタル化が急速に進む現代社会において、障害者や就労困難者を単なる「支援の対象」としてではなく、社会を支える貴重な「人材」として捉え直す視点の重要性である。

そのためには、従来の福祉の枠組みを超え、民間企業の活力、行政の政策的支援、そして両者を繋ぐ専門的な中間支援組織が三位一体となったエコシステムの構築が不可欠だ。同社の挑戦は、研修から実務、そして一般就労へと繋がる一気通貫のキャリアパスを創出し、誰もがその能力を最大限に発揮できるインクルーシブな社会を実現するための、力強い道筋を示している。法整備や制度改革を追い風に、このモデルが日本全国へと広がっていくことが期待される。