発達に特性のある児童家族のための勉強会(2):岩手県北上市

この記事は前回の活動報告からの続きです。

岩手県北上市を訪問して、社会福祉法人岩手ひだまり会が主催する「発達に特性のある児童家族のための勉強会」に参加しました。

今回は第一部として、鳥取大学 大学院医学系研究科臨床心理学専攻 臨床心理学講座の井上雅彦教授の講演内容についてお伝えします。

井上雅彦教授講演要約:発達障害児者の支援における実践と洞察

鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学講座の井上雅彦教授による「行動への問題のアプローチの実践」と題された講演は、長年の臨床経験に基づいた発達障害を持つ人々への深い理解と、その支援のあり方に関する示唆に富むものでした。井上教授は、大学での臨床心理相談センターの活動や大学院生への指導、そして特に発達障害を持つ子どもたちが成人へと成長していく過程での変化と支援の重要性について語りました。

●臨床現場の最前線と変化する相談ニーズ

井上教授は、鳥取大学の臨床心理相談センターで年間約800件もの相談に対応していると説明しました。このセンターは学生と共に運営され、活発な活動を展開しています。相談内容の主流は、就学前の子どもは少なく、思春期以降のケースがほとんどです。相談は、いわゆる発達障害の診断にとどまらず、ひきこもり、不登校、家庭内暴力、さらには重篤な行動障害といった多岐にわたる問題を含んでいます。成人期の発達障害を持つ方々からの相談も増えており、その状況は実に様々であるとのことです。

教授が近年特に喜びを感じているのは、かつて支援した子どもたちが成長し、大人として社会の中でそれぞれの人生を送っている姿です。井上教授が鳥取大学に着任した2008年頃に出会った不登校や発達障害を抱える中学生たちが、今では成人となり、全国各地で生活しています。彼らは時折、自主的に集まり、交流を深めているといいます。中には、かつて最も症状が重かったひきこもりの人物がリーダーを務め、インターネットを通じて鳥取の後輩のひきこもり支援に自分たちで何かできないかと考えているケースもあり、井上教授はこれに大きな喜びを感じていると述べました。「支援されてた子が支援する側に回る」という彼らの変化は、教授の活動の大きな原動力となっています。

●一事例から見る感覚過敏とこだわりの変遷

講演の中心は、井上教授が30代の頃に出会った一人の男性の事例でした。彼の幼少期から成人期に至るまでの詳細な変化が語られました。

●幼少期の極端な感覚過敏とこだわり

この男性は、生後間もなくから極めて強い感覚過敏を示していました。具体的には、ミルクの温度やスプーンの素材といった摂食に関する問題、夜間に眠れない睡眠障害、赤ちゃんの泣き声や特定の電化製品の音、花火、雷鳴への極端な嫌悪といった聴覚過敏がありました。特に雷は非常に苦手で、ひどい時には雷の日は外出ができないほどでした。手の汚れを嫌がったり、特定の服の感触や暑さを嫌うといった触覚・温感過敏、特定の匂いへの反応といった嗅覚過敏も見られました。

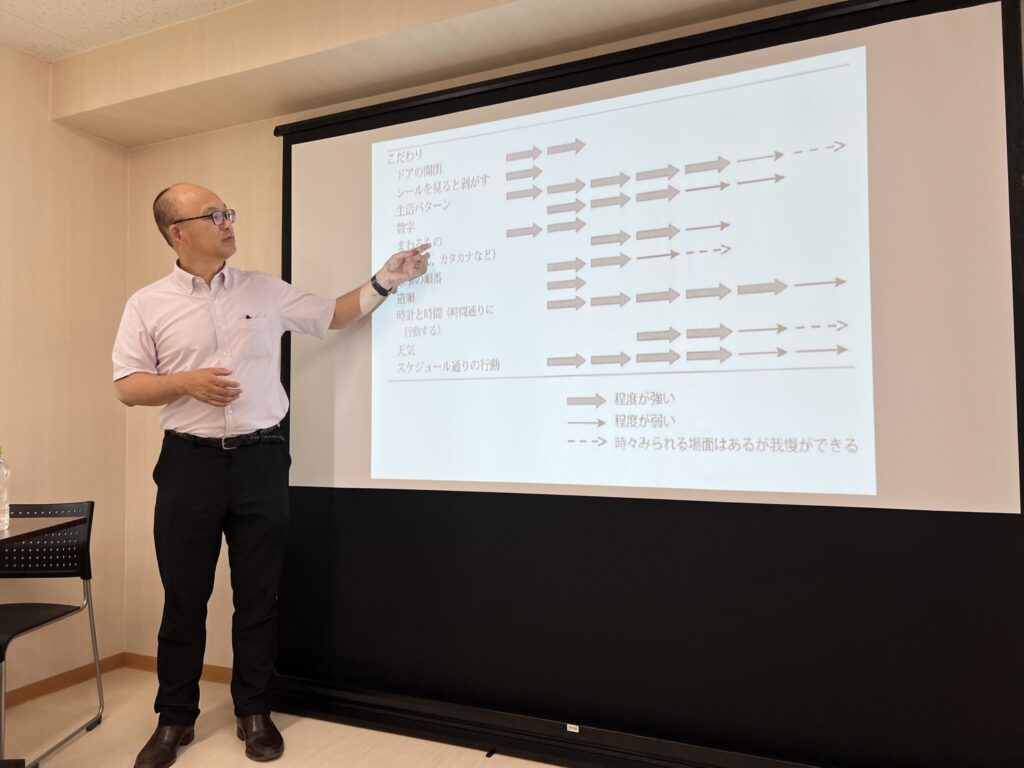

また、こだわりも多岐にわたりました。自動ドアの開閉や生活パターンの変化への固執、数字や鉄道、国道への強い興味、特定の道順へのこだわり、そして決められた時間通りに自分が行動することへのこだわりなどです。特に雷を予測するために雲の勉強をするようになり、それが「雲こだわり」に発展したエピソードは、彼の特性が周囲の働きかけによって新たな形をとる様子を示しています。

●成人期における適応と「鉄板スキル」の獲得

現在26歳になったこの男性は、レストランの厨房で障害者雇用として勤務しており、年金と合わせて十数万円の収入を得ています。特別支援学校高等部卒業後、7~8年間同じ職場で勤務しており、現在の彼の悩みは、新しく入る後輩の指導を嫌がるという、一般的な職場の悩みになっています。

幼少期に悩まされた感覚過敏やこだわりは、成人期になって完全に消失したわけではありませんが、彼は様々な対処法を身につけることで、それらと上手に付き合えるようになっています。井上教授は、これを彼の「鉄板スキル」と呼び、具体例を挙げました。

赤ちゃんの泣き声や雷: 現在も苦手ですが、言葉が通じない相手であると割り切ったり、雷レーダーで予測したりと、距離を取ったり、イヤホンで好きなYouTubeを聞いたり、編み物(彼は編み物が得意)に没頭したりしてやり過ごす方法を確立しています。雷鳴の日でも仕事に向かえるようになりました。

■感覚鈍麻(痛み、空腹感): 痛みや空腹感の感覚は現在も鈍いですが、周囲の指摘や分量判断で食事を摂るなど、周囲のサポートを受け入れながら対処できるようになりました。

■時間のこだわり: かつては他人にも時間通りに動くことを強要していましたが、現在は時計によって時間がずれることを理解し、他人が時間通りに動けないことも許容できるようになりました。自身は引き続きスケジュール通りに規則正しく生活することで安心感を得ています。

■鉄道へのこだわり: 幼少期からの鉄道への興味は、現在では休日に一人で県外まで電車に乗り、インスタグラムで目的地を決めて旅をする趣味活動へと発展しています。道に迷ってもタクシーを呼ぶなど、状況判断力も身につけています。

この男性の事例は、発達障害の特性が完全に「治る」わけではなくても、適切な対処法を学び、「自分なりの生き方」を確立することで、生活の質が大きく向上することを示しています。

●支援における重要な視点:完璧主義からの脱却と多様性の受容

井上教授は、これらの事例から得られた教訓として、発達障害の支援において特に重要な視点を強調しました。

1.自己理解と「みんなと同じでなくていい」という受容

成人になる過程で、本人が自身の「良いところ」を知ること、そして「弱点は努力で克服しなくても良い」ということを知ることが非常に重要であると教授は語ります。親としては、子どもの障害診断が出た際に「みんなと同じであってほしい」と願う気持ちは理解できます。しかし、それがかえって子どもにとって大きなプレッシャーとなり、困難を招く場合もあります。井上教授は、「みんなと同じでなくていいけれども、ここだけは頑張ろうね」というような、強弱をつけた支援の必要性を訴えました。親が「この子はこの子だ」と受け入れられるようになるまでには時間がかかりますが、この受容こそが、本人にとっての生きづらさを軽減する鍵となります。

特に「学歴の呪縛」からの解放は重要です。「何年生だからこうあるべき」「高校を卒業したら働かなければならない」といった社会や地域の期待は、本人を苦しめることがあります。しかし、20歳を過ぎればそのような社会的な縛りは薄れるため、そこで初めて本人も親も、その子なりの人生とは何かを考えられるようになるといいます。

井上教授は、親もまた完璧な存在ではないと述べ、親自身の固定観念や期待に縛られがちであることを指摘します。しかし、その「こだわり」が緩み、「自分と子どもの幸せって一体なんだろう」と考えたとき、世界の見え方が変わると語られました。必ずしも「働かなくてはならない」という価値観に縛られる必要はなく、自分の好きなことを見つけ、それを深めることで穏やかな生活を送る例もあります。

2.支援者との関係性と多様なサポート体制

働くことに関しても、例えば会社に行きたくないわけではないが、周囲に「変に思われるのが嫌だから」という動機で復帰を望むケースもあります。そのような場合、単に症状を改善するだけの心理療法では、本質的な問題解決には繋がりません。井上教授は、「みんなと同じでないといけない」という呪縛から解放されることが、本人にとっても、親にとっても、そして支援者にとっても重要であると語ります。これは、「自分らしく」生きるための多様な選択肢があるという社会全体の視点の広がりを意味します。

支援を受ける側から見たとき、「完璧な支援者」を求める傾向があることも指摘されました。しかし、完璧な人間は存在しないため、支援者が少しでも期待と異なる言動をすると、失望し、関係性が悪化してしまうことがあります。井上教授は、このような事態を避けるために、「80点や70点くらいの支援者でも良いので、数多く作っておくこと」を推奨しました。一人に依存するのではなく、複数の支援者や周囲の人々との緩やかな関係性を築くことが、結果的に本人と家族の孤立を防ぎ、より安定した支援体制を構築することに繋がります。

●まとめ:多様な生き方と希望

井上教授は講演の最後に、自身の教え子たちが大人になり、それぞれが幸せな人生を送っている姿を見ることは、何よりも大きな喜びであると述べました。過去の自分ならばもっと良い支援ができたのではないかという反省の念を抱きつつも、環境が整えば、本人が「鉄板スキル」を身につければ、比較的安定した生活を送ることができるという確信を得ています。ミスした後の修正方法や謝り方、助けを求めること、そして余暇の充実が、彼らの人生を豊かにする重要な要素であると強調しました。

絶望は、そう思った瞬間に存在するものであり、絶望的な状態そのものは、常に存在するわけではありません。井上教授は、多様な生き方があることを知り、自分にとっての「落としどころ」を見つけることが大切であると締めくくりました。親御さんに対しては、子どもが将来どのような姿になっているかを、先輩の経験談を聞くことでイメージを膨らませ、それぞれの家庭に合った支援のあり方を模索していくよう促しました。