知的障害者のライフスタイルに応じた支援機器の利用実態とその課題に関する分析調査 第1回検討会

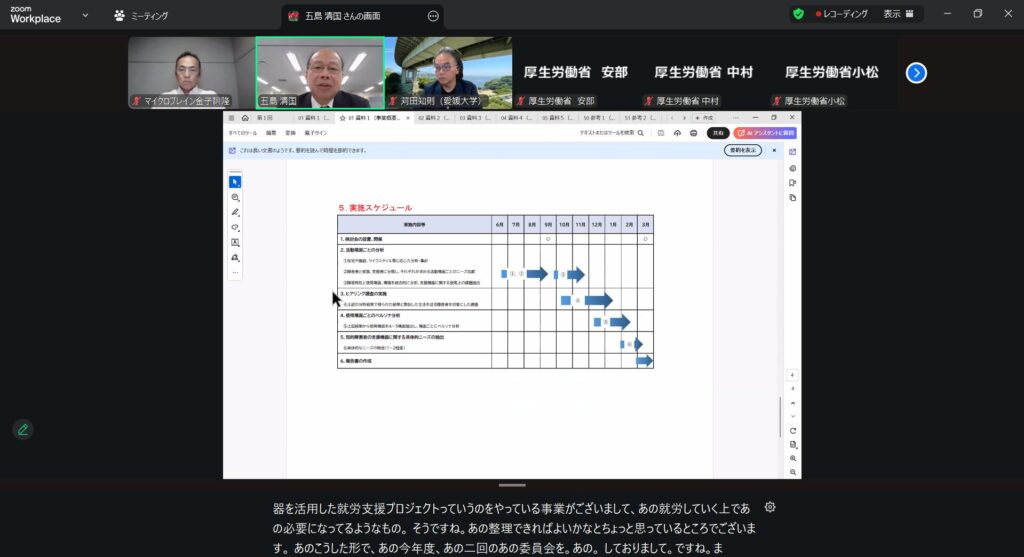

29日午後からは、厚生労働省委託事業である、公益財団法人テクノエイド協会が主催する「知的障害者のライフスタイルに応じた支援機器の利用実態とその課題に関する分析調査」第1回検討会がオンラインで開催されました。

これは昨年から行われている、「知的障害者の支援機器に係るニーズ情報の収集・提供の在り方に関する調査研究」から今年度に引き続き行われている、検討会です。

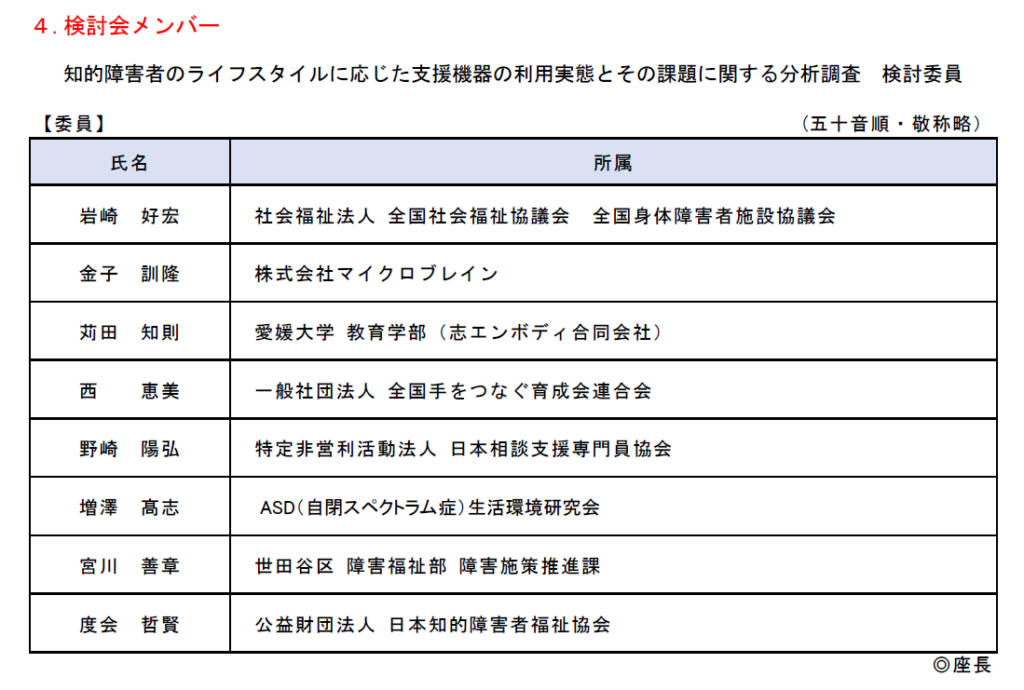

昨年同様、当団体の金子訓隆代表理事は「株式会社マイクロブレイン」として、検討委員として参加させて頂いております。

他の委員の方々も昨年から引き続き継続されています。

座長は、愛媛大学 教育学部(志エンボディ合同会社)苅田先生です。

苅田先生とは、ニーズシーズマッチング交流会、または昨年も愛媛大学に訪問して、交流を深めている方です。

■委託事業の目的

福祉機器ニーズの増大・多様化、科学技術の進歩による高度化に適切に対応し、真に身体障害者等の役に立つ福祉機器の開発普及等を推進するため、福祉機器に関する調査研究及び福祉機器のニーズと技術シーズの適切な情報連携の促進を行うことにより、身体障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。

金子訓隆代表理事は株式会社マイクロブレインとして2012年から2015年に渉り、口腔ケア支援ソフト「はっするでんたー」を開発。

平成30年には、このはっするでんたーにおいて、障害者自立支援機器導入好事例普及事業で【発達障害者へ治療の不安や恐怖を軽減するソフトウェア】として好事例賞を受賞しています。

この立場から、知的障害者の支援機器に係るニーズ情報の収集・提供の在り方に関して、協議しております。

検討会では、昨年収集された約600事例のアンケートに基づき、その回答から分析。

そして今年度はペルソナ分析とヒアリング調査の実施について行われる事となりました。

例えば、仮に以下のペルソナの考案(仮)

1)学齢期:「見通し」が鍵の中高生(家庭×学校で視覚支援中心)

基本属性:16歳・家族同居(一軒家)・公共交通で通学

障害特性:予定変更が苦手/聴覚過敏(チャイム・雑音)/作業の切替えに時間

支援:保護者・担任・支援員(通級/特別支援コーディネータ)

現在の機器:タイムタイマー、1日の予定を写真/ピクトで提示、学校PC(チェックリスト)

利用シナリオ:朝の身支度→通学→授業切替え→放課後クラブ活動→帰宅後ルーティン

導入条件:簡単操作/教師・保護者間でテンプレ共有/端末の学校家庭間持ち運び

阻害要因:端末の充電・更新忘れ/学校側のアプリ制限

目標:授業間の切替え時間↓、忘れ物回数↓、声かけ回数↓、本人の不安度↓

ニーズ文(仮):

「中高生のAさんにとって、授業や家庭で毎日の“見通し”を持つために、写真と音声で予定と手順を一括提示でき、学校と家庭で同じテンプレを同期できる解決策が求められる」

昨年の回答者年齢では、10代126人(全体の約21%)、20代106人(18%)と、学齢期~若年層が大きなボリュームを占めています。さらに、利用機器の項目では「視覚支援用具(スケジュール・タイムタイマー等)」が83件の選択がされており、特に若年層では授業や生活の切り替えをサポートするニーズが強いと推測されます。学校と家庭の両方で「予定の見通し」を共有する支援の必要性が高く、この年代特有の“日課・予定の切り替え”に対応する構成要素が重要と考えられることで、このようなペルソナとして考案が出されました。

またペルソナは4事例程度で検討をすすめる予定。

金子訓隆委員は発言の中で「ペルソナのなかで、例えばその案としで出されたペルソナが避難時に被災地に避難したときの想定や、場面が変わったときなどの対応方法なども検討の視野に入れると、より具体的な事例が作れるのではないか?」と提案をさせて頂きました。

約1時間30分のオンライン検討会では活発な意見の中で、様々な委員が専門的な立場で意見を述べられました。

今後の予定として

○アンケート調査の深堀 ※委員等からのご意見を踏まえ追加調査

○ペルソナ分析の実施

○ヒアリング調査の実施(10月~来年1月)

の予定となっております。

また第2回検討会(令和8年2~3月頃)に開催予定です。