輝HIKARIについて生成AI(ChatGPT)に調査レポートしてみました

特定非営利活動法人輝HIKARIについて

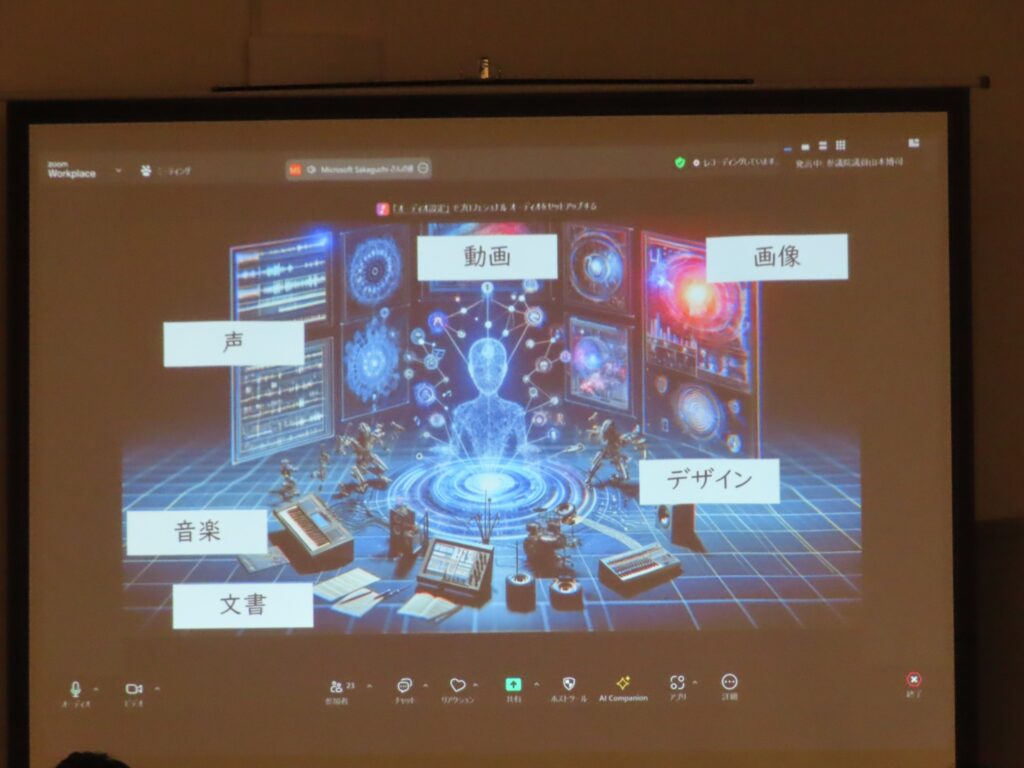

いま生成AIがとても主流となり、動画やアニメの制作、素材制作などもできるようになりました。

また調べ物なども、曖昧な質問でもとても丁寧に回答してくれます。

以前、Microsoft社の方からCopilotについての講演を拝聴しました。

その時に言われたのが「優秀な秘書を10人雇うような規模で調査できる」ということでした。

それから私(金子代表理事)も生成AIに仕事を頼るようになりました。

さて今回はChatGPTの4oバージョンのDeepResearchを使って調査したものです。

これは、課金ユーザーが使える調査方法ですが、この機能で「特定非営利活動法人輝HIKARI」についてDeepResearchをしたものを公開します。

かなり精度の高い調査内容でした。

以下はその内容です。

↓

特定非営利活動法人 輝HIKARI 調査レポート

【設立の経緯と背景】

2012年11月、発達障害のある子どもを持つ父親たちが中心となって「特定非営利活動法人 輝HIKARI」が設立されました。

前身は、同じ境遇の父親による交流グループ「おやじりんく」であり、そのネットワークを基盤に法人化が実現しました。

設立の目的は「障がいを持つ子どもたちが自らの力を伸ばし、地域社会の中で豊かに暮らしていける未来」を目指し、父親ならではの視点を生かした支援と制度の改善に取り組むことでした。

2013年9月には埼玉県志木市に初の放課後等デイサービス施設(輝HIKARI志木)を開設し、以降さいたま市など県内で事業所を順次拡大しています。

こうした歩みは、公的助成などにも支えられており、設立翌年度には大和証券福祉財団のボランティア活動助成の交付を受けたことが埼玉新聞にも取り上げられています。

【現在の運営体制】

輝HIKARIの運営体制は、障害児の父親で構成された理事会によって支えられています。理事は5名で、賛同者を含め設立当初から全員が発達障害児を抱える父親です。こうした方針により、縁故関係に依らない多様な人材(関東・関西在住や経営者・会社員などバランスの取れた構成)が参画しています。職員数も地域の信頼と共感のもとで年々増加し、2025年3月時点で約55名のスタッフが在籍しています。

埼玉県内(さいたま市・志木市)を拠点に、現在児童発達支援事業所2か所、放課後等デイサービス4か所、相談支援事業所1か所を運営し、それぞれの施設において地域に根ざした支援活動を展開しています。各施設は地元の医療機関とも協定を結んでおり、例えば協力医療機関として総合病院や小児科クリニックが連携しています。拠点となる施設は、子どもたちにとって学校や家庭以外で安心して過ごせる「第3の居場所」として機能するよう整えられています。

【活動内容】

輝HIKARIは発達障害児・者の自立支援と療育に特化した多面的な活動を行っています。児童発達支援・放課後等デイサービス事業では、3歳から18歳までの子どもを対象に少人数で個別支援を提供し、将来的な自立や就労も見据えたプログラムを実践しています。

例えば、一人ひとりの発達に応じた遊び・学習・運動療育などを通じて、「できないこと」を「できた!」に変える体験を積み重ね、自信とスキルの向上を図っています。また、送迎サービスの導入など家庭負担の軽減にも配慮し、子どもと保護者が安心して利用できる環境づくりに努めています。

さらに、専門家との連携や研修活動にも積極的です。設立当初より全国45都道府県で障害児支援に関わる専門家との交流を重ね、その知見を地域に還元する形で定期的に勉強会や研修会を開催しています。

研修会は職員向けだけでなく一般参加も可能な公開講座として行われることもあり、大学教授などを講師に招いた発達障害支援の講義では、現場視点の実践的な知識を共有しています。加えて、保護者や家族向けの交流イベントや相談会も企画し、親同士のピアサポートや障害への理解促進に力を入れています。

例えば、保護者同士が情報交換できる座談会や、兄弟児を含めたレクリエーション活動などを通じて、家族全体を支えるコミュニティづくりを実現しています。こうした取り組みを支えるために、医療・教育機関とのネットワークも構築しており、前述の協定医療機関のほか、特別支援学校や行政の相談窓口とも連携しながら支援体制を強化しています。総じて輝HIKARIは、発達障害のある子どもたちが地域で伸び伸びと成長できる包括的支援を提供し続けています。

【公的機関や学会との関わり・表彰実績】

輝HIKARIはその活動が行政機関や学術団体からも注目・支援されています。内閣府NPOポータルサイトへの登録はもちろん、設立直後には前述の大和証券福祉財団から助成を受けるなど、公的・民間の助成金を活用して事業基盤を強化しました。厚生労働省との関わりでは、金子代表理事が障害者支援機器の開発事業に参画したほか、2022年には岩手県の障害児支援団体からの相談を受け、国会議員(公明党 山本博司参院議員)と行政をオンラインで繋ぐ橋渡し役も務めました。その結果、生まれた懇談の内容が公明新聞に掲載され、地域の声を国の政策に反映させる取り組みとして紹介されています。

また、2025年2月には輝HIKARI主催で「埼玉県内における地域生活支援拠点等の取り組みと課題」に関する学習会を開催し、これに公明党障がい者福祉委員会の山本博司参院議員や矢倉かつお参院議員らが出席しました。山本議員からは障害福祉サービス充実に向けた国の施策が講演され、「公明党のネットワークで困っている方々を支援する施策を前進させたい」との力強いコメントが寄せられています。

このように、輝HIKARIは現場の課題を行政へ訴え政策につなげるネットワーク活動にも力を入れています。実際、公明党の輿水恵一衆院議員が2014年4月に放課後等デイサービス「輝HIKARIさいたま」を訪問した際には、少人数・個別支援による自立支援の取り組みを「素晴らしい」と評価し「国と市で連携して応援していきたい」と述べています。

これは父親主体の支援モデルが政治の場でも高く注目された例と言えるでしょう。 輝HIKARIの運営姿勢は各種表彰や認定という形でも評価されています。例えば、職員の健康管理と働きやすい職場づくりの取り組みが認められ、2021年には経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」に認定されました。

この認定は従業員の健康への配慮と経営戦略を両立させる企業・法人を表彰する制度で、輝HIKARIが地域福祉分野のNPOとして先進的に人材の健康と働きがいに取り組んでいる証と言えます。同様に、埼玉県からの委託事業や補助事業にも積極的に参加しており、地域自立支援協議会など行政の会議体へも団体代表として意見を提案することがあります(障害児者の地域生活支援拠点整備に関する提言等)。加えて、農林水産省・厚生労働省・地方自治体が推進する「農福連携」(農業と福祉の連携)事業にも参画し、障害者の社会参加を促進する取り組みについて提案を行っています。

これは、障害のある方々が農業活動を通して地域で活躍できる場を広げる国策に対し、現場視点のアイデア提供やモデル事業の協力をしているものです。 また、学会や専門機関との交流も活発です。輝HIKARIは法人設立以来、最新の知見を積極的に学ぶため学術集会への参加・発表を行っており、その成果を現場に取り入れています。先述のように金子代表は障害者歯科学会で自ら開発した支援ソフトを紹介し、医療領域の専門家とも意見交換を行いました。さらに2024年12月には沖縄県宜野湾市で開催された第41回日本障害者歯科学会総会および学術大会に出展参加し、福祉と歯科医療の架け橋となる取り組みとして注目を集めました。

加えて、2025年3月には東京で開かれた日本発達系作業療法学会 第13回学術大会などに参加して、学会では発達障害児支援の実践事例や成果について情報発信し、他の支援者や研究者との交流を深めました。このように、障害者支援に関する専門学会への参加・発表は輝HIKARIの支援の質向上につながっており、学術的エビデンスに裏付けられたプログラム開発に寄与しています。なお、団体メンバー自身も最新情報を収集するとともに、現場の声を学会に届ける役割を果たしています。総じて輝HIKARIは、行政・企業・学会など多方面と連携しながら、社会資源を効果的に活用した障害児者支援を推進しています。

【社会的意義と今後のビジョン】

輝HIKARIの活動は、地域社会における障害児支援のモデルケースとして大きな意義を持ちます。家庭と学校以外の「第三の居場所」を創出することで、障害のある子ども達が地域で安心して過ごし成長できる環境を提供している点は、共生社会の実現に寄与するものです。特に父親たちが主体となって支援に取り組むスタイルは全国的にも珍しく、家族ぐるみの包括支援や父親の育児参加の観点からも注目されています。公明新聞は輝HIKARIの取り組みを報じた際、「父の視点で自立支援」との見出しで紹介し、少人数の個別療育や送迎サービスによるきめ細かな支援が高く評価されました。

これは当事者家族だからこそ気づけるニーズに応える活動として、政策担当者や地域住民にもインパクトを与えています。 今後のビジョンとして、輝HIKARIは支援の輪をさらに広げていくことを掲げています。金子代表理事は「日本には障がい者支援に対する理解者は多いが、協力者がまだ少ない」と指摘しており、今後は輝HIKARIの活動を通じて真の協力者(実践的な支援者)を増やしていきたいと述べています。

その壮大な目標のもと、地域のボランティアや企業、専門職人材など障害児支援に関心を持つあらゆる人々を巻き込み、支援ネットワークを拡大していく方針です。また、障害のある子ども達の成長に合わせた新たな仕組みづくりにも取り組もうとしています。

例えば、就学期だけでなく卒業後の就労移行支援や障害者の地域生活支援拠点づくりなど、子ども達の将来を見据えた事業展開も視野に入れています。実際に輝HIKARIは農福連携や障害者の生涯学習支援など、社会のニーズを的確に捉えた最新のプログラム開発にも関与しており、常に時代に即した支援モデルの構築を目指しています。 さらに、若い世代へのバトンタッチと人材育成も重要な展望です。現在スタッフの半数を20代の若者が占めており、彼らが情熱を持ってチャレンジできる職場づくりに注力しています。金子代表は「若者が将来の可能性を感じ、“楽しい”と感じて働けることが大切」と語っており、次世代の福祉リーダーを育成することで組織と支援の持続可能性を高めています。このように輝HIKARIは、現状のサービス提供にとどまらず将来を見据えたビジョンを持って活動しています。そのビジョンの実現に向けて、行政への政策提言や地域資源の開拓、専門機関とのさらなる連携を推進し、障害のある人もない人も誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会の実現に貢献していくでしょう。

【代表理事のプロフィール】

金子 訓隆(かねこ のりたか)代表理事は、自身の息子に発達障害(自閉スペクトラム症と軽度知的障害)を抱えている父親です。

息子が幼少期に受けた療育経験から、地域の支援環境に課題を感じたことが輝HIKARI設立の原動力となりました。金子氏は「障がい児・者への理解はタダでできるが、環境を変える協力者を集うには資金とその協力者の生活基盤となる働き場が必要」という信念を持ち、父親目線で現場のニーズを行政に届けるとともに、企業や社会から協力を得る仕組みづくりに奔走しています。かつてIT企業の経営者として培った企画力・技術力も活かし、2012~2014年度には厚生労働省の障害者自立支援機器等開発促進事業の助成を受けて口腔ケア支援ソフト「はっするでんたー」を開発しました。

このソフトは歯科治療時に不安やパニックを起こしやすい自閉症・知的障害のある人向けに、治療手順を視覚的に示して安心感を高めるツールで、金子氏自身が開発責任者を務めています。2014年には同ソフトを引っ提げて日本障害者歯科学会学術大会(第41回)に出展し、障害者歯科医療の分野にも貢献を示しました。こうした技術開発や現場支援の経験を背景に、金子代表は各地で講演や対談を行い、父親の立場から発達障害児支援について発信しています。2016年には鳥取大学の井上雅彦教授との対談イベントに登壇し、父親ネットワーク「おやじりんく」を立ち上げた経緯や父親ならではの子育ての役割について語るなど、当事者家族としてのリアルな声を社会に届けています。現在も現場運営の傍ら、行政や学会への提言活動、執筆・メディア取材への協力など幅広い社会活動を精力的に行っています。