避難訓練と避難所の再確認:輝HIKARI志木

施設:輝HIKARI志木

だんだん寒くなってきましたね。朝晩の冷え込みがぐっと増してきて、日中の陽射しとの寒暖差に体調を崩しやすい時期です。いよいよ本格的な冬の気配を感じる季節となりました。皆様、風邪など召されませんよう、マフラーや手袋なども活用しながら、暖かくして健やかにお過ごしくださいね。🍂

さて、輝HIKARI志木では先日、防災意識を高めるための重要な取り組みとして、避難訓練の一環で「指定避難所まで実際に歩いてみる」活動を行いました。

昨今、地震や台風、局地的な大雨など、いつどこで災害が発生するかわからない状況が続いています。万が一の事態が発生した際、子どもたちが安全に、そして確実に避難行動を取れるようにするためには、地図や言葉だけで場所を知っているだけでは不十分です。

「本当に自分たちの足で歩ける距離なのか?」

「道中に危険な場所はないか?」

「避難所はどんなところで、何ができるのか?」

これらを肌で感じ、学ぶために、輝HIKARI志木からこの地域で指定されている避難所の一つを目指し、みんなで出発しました。

交通ルールを守って、いざ出発!

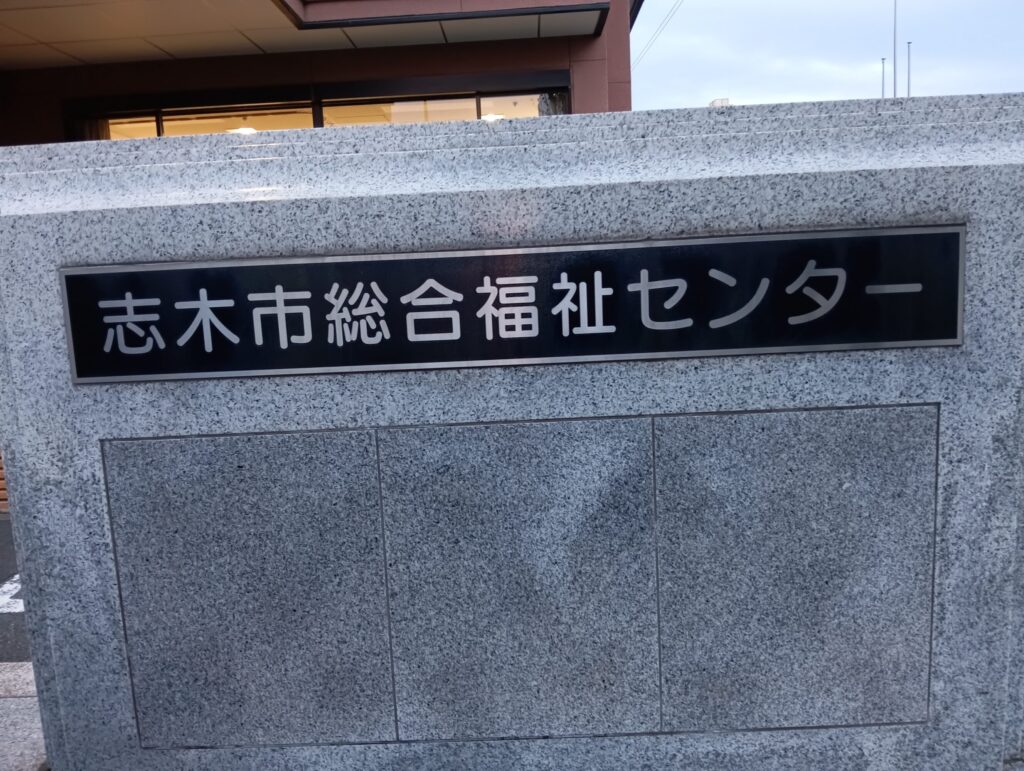

輝HIKARI志木から私たちが目指す第一の避難所「(※)福祉センター」までは、普段から車通りの多い道を通らなければなりません。地域の生活道路であると同時に、バスやトラックなども頻繁に往来するため、歩行には細心の注意が必要です。

しかし、そこは日頃の訓練の成果が発揮される場面でもありました。

横断歩道を渡る際、子どもたちが「右見て、左見て、もう一度右!」と声を出し合い、ドライバーさんにも見えるように「はいっ!」と元気よく、まっすぐ手を挙げて渡る姿は、とても頼もしく映りました。

これは、輝HIKARI志木で日頃から取り組んでいる「交通スタンプラリー」などの活動を通じて、安全確認の習慣がしっかりと身についている証拠です。先生が促す前に、子どもたち自らが率先して安全行動を取れたことは、今回の訓練における大きな成果の一つでした。

ただ歩くだけでなく、道中の「こども110番の家」のプレートや、消火栓の標識などにも目を向け、「危ない時はここにも助けを求められるね」と、地域に隠れた安全の目印を確認することもできました。

避難所「福祉センター」の役割を知る

無事に目的地の福祉センターに到着しました!

ここは、普段は地域の皆様の交流や福祉活動の拠点となっている場所ですが、災害時には私たちの命を守る大切な「指定避難所」となります。

到着後、スタッフが子どもたちの目線に合わせて、分かりやすく説明を行いました。

👨🏫「もしも、とても大きな地震が来たり、すごい大雨が降ったりして、みんなのお家が危なくなってしまった時。そういう時に、この場所に逃げてきて、安全に過ごすことができます。ここが、みんなを守るための『避難所』になるんです」

「指定避難所」とは、災害によって自宅での生活が困難になった住民が、一時的に滞在し、生活を送るために開設される施設です。福祉センターのような公共施設は、建物が比較的頑丈に作られており、多くの人が集まれる広いスペース(体育館や集会室など)があるため、避難所として指定されています。

ここでは、安全な場所が提供されるだけでなく、市からの緊急情報を受け取ったり、備蓄されている水や食料、毛布などを受け取ったりすることができます。子どもたちは「お家が危なくなったら、ここに来るんだね」と、真剣な表情で頷きながら、避難所の意味を理解しようと努めていました。

志木市総合福祉センターは、志木市民の福祉増進と、住み良い地域社会づくりを目的とした**「地域福祉の拠点」**としての役割を担う複合施設です。

具体的には、高齢者、障がい者、児童、そして地域住民全般を対象とした、以下のような多様な機能が集約されています。

志木市総合福祉センターの役割と機能

- 地域福祉活動の推進

- 志木市社会福祉協議会が入っており、地域福祉を推進するための中核的な拠点となっています。

- 福祉に関する様々な相談(心配ごと相談など)を受け付けています。

- 高齢者への支援

- 福祉センター(高齢者憩いの家)としての機能があり、65歳以上の方々が交流やレクリエーション(健康体操、趣味の教室など)を楽しむ場を提供しています。

- 介護予防に関する事業も実施されています。

- 障がい者への支援

- **障がい者通所施設(多機能型事業所)**が設置されており、障がいのある方へ訓練や日中の活動、働く場を提供しています。

- **地域活動支援センター「さわやかの杜」**があり、機能回復訓練(リハビリ)や、障がいのある方の交流、社会参加を支援しています。

- 子ども・子育て支援

- 児童センターが併設されており、0歳から18歳までの子どもたちの遊び場として利用されています。

- 宗岡子育て支援センターも含まれており、子育てに関する相談や親子の交流の場となっています。

- 市民の交流・学習の場

- 会議室、和室、調理実習室、トレーニング室、多目的室などの貸館を行っており、市民のサークル活動や学習、交流の場として利用されています。

このように、志木市総合福祉センターは、乳幼児から高齢者まで、また障がいの有無にかかわらず、多くの市民が集い、支え合うための重要な拠点となっています。

帰り道で再確認した「宗岡中学校」

福祉センターでの学びを終え、再び輝HIKARI志木への帰り道。

ただ元来た道を戻るのではなく、帰り道では、この地域におけるもう一つの主要な指定避難所である「宗岡中学校」の前を通るルートを選びました。

小中学校は、地域住民にとって最も身近な公共施設であり、災害時には最も大きな避難拠点の一つとなります。広い校庭や体育館は、福祉センターだけでは受け入れきれないほど多くの避難者が発生した場合にも対応できる、非常に重要な場所です。

「みんなが大きくなったら通うかもしれない中学校も、いざという時はみんなを守る場所になるんだよ」と伝え、その役割の重要性を再確認しました。

今回の訓練は、輝HIKARI志木から指定避難所までの実際の距離感、道中の危険箇所、そして避難所が持つ役割を、机上ではなく「体験」として学ぶ、非常に大切な時間となりました。

いざという時に慌てず、自分の命、そして仲間たちの命を守る行動が取れるよう、輝HIKARI志木では今後も継続して防災訓練に取り組んでまいります。