AIが拓く障害者就労の新たな地平 – 株式会社パパゲーノ訪問記:東京都杉並区

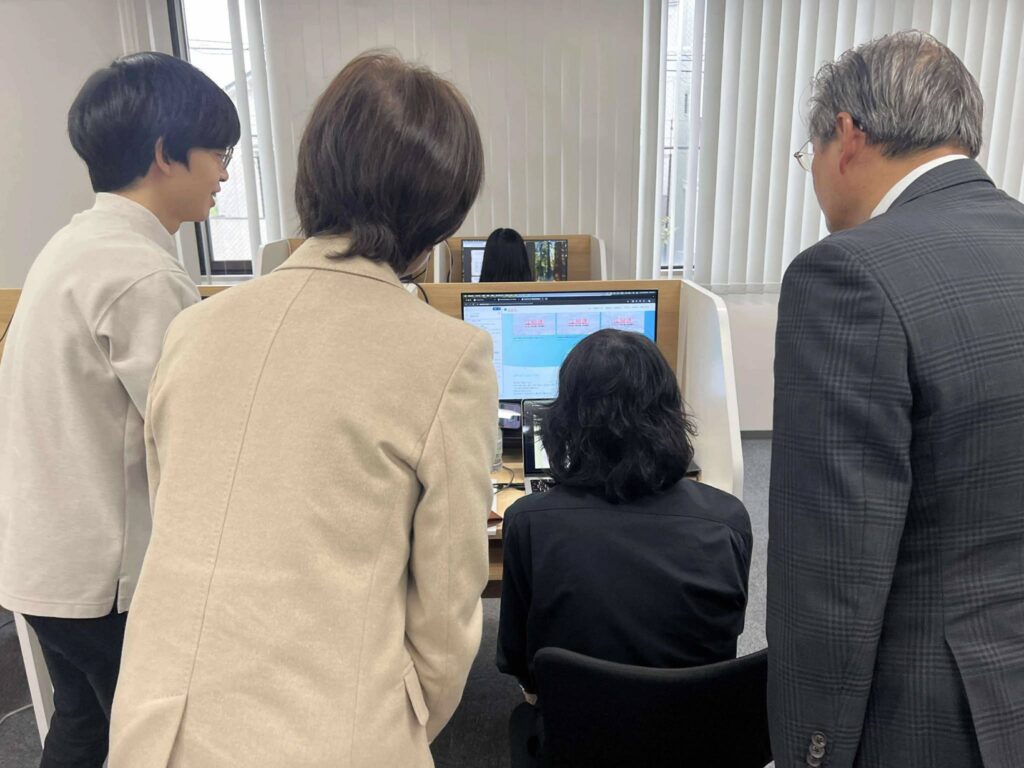

11月13日、金子訓隆代表理事は、山本博司前参議院議員、そして元厚労省障害者雇用対策課長も歴任された小野寺徳子さんと共に、杉並区下高井戸にある「株式会社パパゲーノ Work & Recovery」の施設現場を訪問させていただきました。

「生きててよかった」と実感できる社会へ

同社の代表取締役CEOである田中康雅氏(30歳)から、その熱き想いと具体的な取り組みについてお話を伺いました。パパゲーノが目指すのは、「『生きててよかった』と誰もが実感できる社会づくり」と「『リカバリー』の社会実装」。この理念に、私は心の底から深く共感いたしました。

田中CEOは、ご自身の経験からメンタルヘルス分野での貢献を志し、障害当事者のニーズに耳を傾け、この就労継続支援B型事業所を設立されたとのこと。「パパゲーノ」という社名には、「つらい境遇を抱えながらも生きる人の物語を伝えることが自殺予防につながる」という「パパゲーノ効果」になぞらえ、当事者の挑戦を応援し、その物語を発信したいという強い願いが込められています。

🧠 生成AIが「脳機能の障害」を補完する

私が特に衝撃を受け、そして大きな可能性を感じたのは、生成AIを障害のある方の働き方に活かすという着眼点です。

障害福祉の現場は、いまだに紙やエクセルでの記録が中心で、DX(デジタルトランスフォーメーション)が著しく遅れているのが実情です。AIの活用も約8割強が未導入という現状があります。

しかし、田中CEOはAIが障害のある方、特に精神疾患や発達障害、認知症など、脳機能に障害がある方にとって、その機能を補完する非常に有効なツールになり得ると確信し、実践されています。

- コミュニケーションの支援: 発達障害で相手の意図や感情を想像するのが苦手な方が、AIに「相手の意図」や「配慮した伝え方」を相談する。

- 情報理解の支援: 難しい漢字をAIでひらがなに変換し、理解を助ける。

- 業務遂行の支援: 業務マニュアルに基づきAIが個別の質問に答えることで、対人不安が強い方でもAI相手なら遠慮なく質問でき、作業がスムーズに進む。

これらは、AIを単なる「効率化ツール」としてではなく、障害のある方の可能性を拡げ、自力でできることを増やすための「補完ツール」として捉える、まさにコペルニクス的転回です。

✨ 現場で見た「AIによる可能性の拡大」

実際に下高井戸の事業所では、訪問時約7名の利用者の皆さんが働かれていました。AIを活用してホームページ作成に取り組む方にお話を伺うと、

「AIがあったから挑戦できた」

「自分の可能性がひろがった」

と、非常に前向きな声が聞かれ、皆さんが生き生きと仕事に取り組む姿が深く印象に残りました。AIが「環境を整える」ことで、障害のある方が当たり前に生活できる社会が実現できるのだと、強く実感させられました。

⚖️ 乗り越えるべき課題

同時に、田中CEOからは切実な課題や要望も伺いました。

- AI活用の認識不足:

AIが情報処理や思考を補完し、障害のある方の可能性を拡げるという認識が不足しており、ノウハウが蓄積されていない。セキュリティや運用マニュアルの整備も急務であり、国や自治体との連携が不可欠である。 - 交通費支給の不平等:

株式会社が運営する事業所に通う障害のある方だけ、交通費が支給されないという不平等が存在する。(※これは杉並区の課題として、区議と連携し改善を進めるとのこと) - 行政の硬直的な対応:

国は電磁的方法(電子署名)による契約を認めているにもかかわらず、杉並区は「障害者に電子署名の能力がない」として一律に禁止している。これは障害者権利条約や国の方針にも反する対応であり、早急に是正されるべきである。

特に3点目については、厚労省から地方行政の歪みを是正する通知を発出していただくよう、山本博司参議院議員が杉並区議らと連携して要望して頂く様にしたいと思います。

🚀 新たな挑戦への期待

若い田中CEOが、確固たる信念と最新のテクノロジー(AI)を融合させ、障害福祉の現場に新しい風を吹き込んでいることに、私は大きな希望を感じました。

NPO法人輝HIKARIとしても、パパゲーノのような革新的な取り組みを全力で応援し、連携しながら、「誰もが『生きててよかった』と実感できる社会」の実現に向けて、尽力してまいりたいと思います。

【就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」とは?】

「パパゲーノ Work & Recovery」は、主に「精神障害」「発達障害」のある方がパソコンを使ってITスキルを学び、自分らしく生きることを応援する就労継続支援B型事業所。

2024年9月に八幡山、2025年3月に用賀で開所しており、2025年5月から下高井戸にて施設外就労の取り組みも開始しています。

【支援現場で手軽にAIを導入できるアプリ「AI支援さん」】

「AI支援さん」は、支援現場が抱える課題を解決するためにパパゲーノが開発したツールです。支援現場から生まれたAIツールで、現場のニーズに柔軟に対応できるため多くの事業所に選ばれています。パパゲーノでは、障害当事者と共に福祉分野で求められているサービスを創り、インクルーシブなチームで業界変革に挑戦していくことを大切にしています。

AI支援さんのマニュアル作成、商談管理の営業事務、テスター業務などは「パパゲーノ Work & Recovery」という就労継続支援B型の利用者さんにも貢献いただいてます。

【田中康雅(たなか やすまさ)さん プロフィール】 株式会社パパゲーノ 代表取締役CEO

慶應義塾大学環境情報学部卒業。ヘルスケアスタートアップでの事業開発、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科でのメディアと自殺に関する研究を経て、2022年に株式会社パパゲーノを創業。「リカバリーの社会実装」を目指して、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の運営や支援現場向けDXアプリ「AI支援さん」の開発を中心に、障害福祉業界のDX・AI活用に尽力。国や自治体との協働、「AI福祉ハッカソン」による支援者のAI活用スキルの育成、障害福祉業界のDX実態調査・政策提言など多数の実績を持つ。精神保健福祉士、公衆衛生学修士。著書に『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』など。

以下の文章は懇談記録に基づく議事録となります。内容につきましては多少の間違いがあるかと思いますが、ご了承ください。

1. 訪問の背景と目的

2025年某日、山本博司前参議院議員、小野寺徳子元厚労省障がい者雇用対策課長、特定非営利活動法人輝HIKARIの金子訓隆代表理事が、株式会社パパゲーノの杉並区下高井戸にある就労継続支援B型事業所「Work & Recovery」を訪問した。

訪問の冒頭、金子氏が訪問の動機を語った。金子氏自身、元システムエンジニア(SE)であり、現在は知的障害のある息子のために福祉業界に参入した経緯を持つ。「障害のある方へITをサービスとして提供している」パパゲーノの取り組みに強い興味があり、勉強のために訪問したと述べた。

2. パパゲーノの創業経緯と田中代表の経歴

株式会社パパゲーノ代表取締役CEOの田中康雅氏は、自身のバックグラウンドについて説明した。慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)を卒業後、神奈川県立保健福祉大学大学院でメディアと自殺予防に関する研究に従事。元々ヘルスケア系のスタートアップ出身で、前職ではスマートフォンで歩行動画を撮影するだけで骨格を推定し、高齢者の転倒リスクや歩行の左右差を分析、運動提案を行うサービス開発に従事していた。その前は企業の健康管理分野(健康診断、ストレスチェック、過重労働管理)に携わり、一貫して「過労自殺の予防」をキャリアの起点としてきた。

パパゲーノの創業は2022年3月。社会人4年目、26歳の時だった。当初はコンサルティング案件の傍ら、メンタルヘルス領域での貢献の形を模索していた。その中で、創業直後に出会ったのが、佐賀県在住の統合失調症当事者との「絵本制作プロジェクト」だった。

田中氏は、毎週のようにビデオ通話で企画会議を重ね、1〜2ヶ月で絵本を完成させたその当事者のPCスキルの高さに感銘を受けた。しかし、その彼が「家の近くにパソコン仕事ができる(B型)事業所が全くなく、ダンボールを折るような軽作業の事業所に通っている」という現実を知る。この経験が、「彼が求めるような事業所を作れないか」という強い動機となり、IT特化型の就労継続支援B型事業所の設立につながった。探索期間を経て、2022年9月にB型事業所「パパゲーノ and Recovery」を開所した。

3. パパゲーノの事業概要

田中氏は、パパゲーノの現在の事業内容を説明した。

就労継続支援B型事業所の運営

東京都内で3拠点(下高井戸、八幡山など)を運営。訪問時点で、障害のある方110名~120名以上が在籍している。

AI・ITツールの活用と業界展開

事業所の特徴は、生成AIをはじめとするITツールを積極的に活用し、障害のある方一人ひとりの「環境調整」—仕事上のつまずきポイントを支援することにある。さらに、支援現場で実践したAI活用の知見を、福祉業界全体に広めていく活動も行っている。

政策提言

AI活用や福祉DXを進める上での課題について、行政や議会への政策提言も行っている。訪問当日も杉並区役所・区議会事務所を訪れ、提言の仕方について相談してきたという。

「AI支援さん」の開発・提供

支援現場で手軽にAIを活用できるツール「AI支援さん」を開発。このツールの開発や導入支援業務自体を、障害のあるB型利用者が担っている点も特徴である。

B型事業所としての受託業務

企業からのホームページ制作、データ入力、AIのテスト業務など、一般的なB型事業所と同様の受託業務も行っている。

4. B型事業所の運営実態と実績

田中氏は、事業所の具体的な運営データについても言及した。

利用者層と通所状況

下高井戸と八幡山の2拠点のデータ(在籍約50~70名時点)では、月の平均通所時間は35~40時間程度。これは週に換算すると約10時間(週2~3日通所)の利用者がボリュームゾーンであることを示す。

在籍者の多くは精神障害や発達障害の当事者だが、知的障害のある方も10名程度、その他、車椅子利用の方や高次脳機能障害の方も在籍している。

杉並区内だけでなく、さいたま市や横浜市、調布市など広域から通所している利用者も多い。利用者の大半はパパゲーノのみを利用している(B型の複数事業所利用は手続きが煩雑なため)。

工賃の実績

工賃の支給総額は月90万円近くに達しており、平均工賃(月額)は1.3万円、最も高い方で6.3万円を支給している。

厚生労働省が昨年から変更した計算ロジックに基づく「平均工賃月額」では2.9万円程度になる。これは、実態としての平均支給額(1.3万円)に対し2倍以上の差があるが、厚労省のロジックが「週5日通所」を前提にしているのに対し、パパゲーノ(多くのB型同様)では週5日通所できる利用者が少ないため、分母の違いによって生じる乖離であると説明した。

現在の工賃水準は、業界平均(約2万円弱)と比較して「若干高いが、特別高いわけではない」と自己評価した。

受託業務の実態

2025年10月度の実績として、30社に対して請求書を発行。特定の企業に依存せず、数万円単位の取引先が数十社あるという分散した収益構造になっている。売上の約10~15%は、自社開発ツール「AI支援さん」の福祉・介護施設への導入・サポート料が占めている。

利用者満足度

田中氏は、自社のデータ分析から「工賃支給額と利用者の満足度は相関しない」という知見が得られていると述べ、「障害当事者が必ずしも工賃の絶対額だけを求めているわけではない」と指摘した。

5. 支援ツール「AI支援さん」の詳細

元SEである金子氏から、「AI支援さん」のデモや詳細について強い要望が出された。田中氏は「AI支援さん」が福祉業界のDX推進にどう貢献できるかを説明した。

価格とターゲット

主に福祉サービス事業所(特に就労系、相談支援事業所)をターゲットにしている。価格は初期費用10万円、月額利用料1万円+従量課金(音声処理時間など)。多くの事業所で月額1万5千円前後に収まっている。

主な機能

機能は大きく二つある。

- 記録作成の自動化: 面談や会議の際、録音ボタンを押すだけで、AIが自動で文字起こしを行い、さらに要約して支援記録を作成する。

- 既存フォーマットへの自動入力: 福祉業界のDXが進まない最大のボトルネックとして、自治体ごと、事業所ごとに個別支援計画などの書類フォーマットがWordやExcelでバラバラな点を挙げた。「AI支援さん」では、現在使用中のWord/Excelファイルをそのまま登録できる。AIが面談の音声データやアセスメントの文脈を読み取り、登録されたフォーマットの適切な項目に下書きを自動で作成する。

技術的背景とB型利用者の役割

裏側で動いているAIは主にGPT(GPT-4)であり、文字起こしには別のAIを使用している。

この機能を実現するため、書類の項目(例:「未達成」の項目)一つひとつに対し、AIにどのような指示(プロンプト)を出すかを細かく変数定義している。この「プロンプトの設計」や「デバッグ作業(テスト業務)」を、パパゲーノのB型利用者が担っていると説明した。

導入の容易さ

金子氏から「職員のITスキル不足で使いこなせないケースはないか」と質問があった。

田中氏は、「AI支援さん」は「今やっている業務を大きく変えずに使える」設計思想だと回答。録音ボタンを押すだけ、あるいは既存のExcel/Wordの下書きが自動でできる、というシンプルな操作性のため、60代・70代の職員も問題なく利用しているとした。

また、導入時のハードルを下げるため、利用者の基本情報登録や書類テンプレートの登録といった初期設定は、パパゲーノ側(B型利用者も含む)が代行サポートしている。

6. 福祉DXを阻む「自治体の壁」

「AI支援さん」の紹介をきっかけに、議論は福祉業界のDX推進を阻む構造的な課題へと移った。

課題(1):電子署名が認められない問題

田中氏は、パパゲーノが日本でもトップクラスにDXを進めている事業所であると自負しつつも、「最後のオペレーション」として紙が残っていると指摘。それは「利用契約書」「個別支援計画」「サービス提供実績記録表」など、利用者の署名が必要な書類だ。

その最大の原因が、杉並区の独自ルールにあるという。

「杉並区では、障害のある方は『本人を証明する能力がない』という理由で、電子署名が一切認められていない」

この実態に対し、田中氏は「厚労省は(特に介護領域で)電子化を推進しているにもかかわらず、最終的な判断が自治体に委ねられているため、このような“壁”が残っている」と説明した。

小野寺氏や山本氏は、この話に「障害者支援あるあるだ」「自治体が個別の判断の責任を取りたくないために一律禁止にしているのだろう」と強く反応。小野寺氏は「国(本省)としては推奨しているはずで、実態を把握していない可能性がある。一律の取り扱いは不適切であり、個別に判断するよう通知を出すべきだ」と述べた。

さらに田中氏は、この問題の構造的な難しさとして、「仮に杉並区のルールが変わったとしても、うち(パパゲーノ)にはさいたま市や横浜市など区外の利用者も多い。結局、会社としては全利用者に合わせて“印刷して手書きサインをもらう”オペレーションを残さざるを得ず、一事業所の努力では解決しない。国全体を動かす必要がある」と訴えた。

課題(2):運営法人格による交通費補助の差別

田中氏は、杉並区が抱えるもう一つの重大な問題として、「株式会社が運営している福祉サービスを使っている利用者には、交通費補助をしない」という独自ルールが存在することを明らかにした。

これは、NPO法人や社会福祉法人が運営する事業所に通う利用者には補助が出る一方で、株式会社運営の事業所に通う利用者には出ないという、運営の法人格による明確な差別的取り扱いである。

この事実に、山本氏、小野寺氏、金子氏の3名は「ありえない」「ひどすぎる」「誰が聞いてもおかしい」「区長も知らないのではないか」と強い驚きと憤りを示した。田中氏によると、この問題は杉並区の就労支援施設で構成される「杉並会議」からも2年間にわたり要望書で提言しているが、見直されていないという。

政治的アプローチの必要性

山本氏は、これらの問題は杉並区議会で取り上げるべき重大な課題であると判断。

「(杉並区の)独自ルールが明文化・公開されていないこと自体がブラックボックスだ」という田中氏の指摘も受け、山本氏が知る杉並区議(公明党・渡辺氏ら)と連携し、まず区議にパパゲーノの視察と勉強会を設定し、実態を把握した上で議会で問題提起を行うという具体的なアクションを提案した。

7. IT×福祉の連携と今後の展望

議論は、業界全体の連携と田中氏の今後のビジョンへと展開した。

「IT連」の提案

金子氏は、福祉業界のITスキル不足が共通課題であると指摘。愛媛県の「ICTチャレンジド事業組合」や大阪の「奥秋システム」など、ITに精通した福祉事業者が点在している現状を踏まえ、「(B型連や放課後連のように)“IT連”のようなものを作り、業界としてまとまった意見をデジタル庁や厚労省に届けるべきではないか」と提案した。

田中氏の今後の展望

最後に田中氏は、「日本社会の最大の課題である社会保障問題の唯一の解決策は、高齢者雇用だ」と述べ、高齢者が働き続ける上で課題となる認知機能の低下などをAIで補うアプローチは、「精神・発達障害の支援と全く同じ視点であり、技術転用できるはずだ」と、障害福祉の知見をより広い社会課題の解決に応用していく意欲を示した。

訪問は、パパゲーノの先進的な取り組みの確認に留まらず、福祉DXを阻む行政の具体的な課題が浮き彫りとなり、政治的な働きかけへと繋がる重要な機会となった。