NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会 日花睦子共同代表と山本博司氏の懇談に同席:大阪市

10日午前、大阪市内の(株)シーアイ・パートナーズ社にて NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会 日花睦子共同代表(大阪虹の会)とひきこもり支援で山本博司前参議院議員と懇談しました。

この懇談にシーアイ・パートナーズ家住社長・本田専務(同法人理事)と、金子訓隆代表理事が同席させて頂きました。

日花代表は、本年KHJ全国ひきこもり家族会連合会の共同代表に就任。山本博司前参議院議員が、大阪に訪問されるのを期に懇談されることでこの懇談会が行われました。

「ひきこもり支援・活動の歴史、行政との連携、家族会の役割、就労支援など」で意見交換。

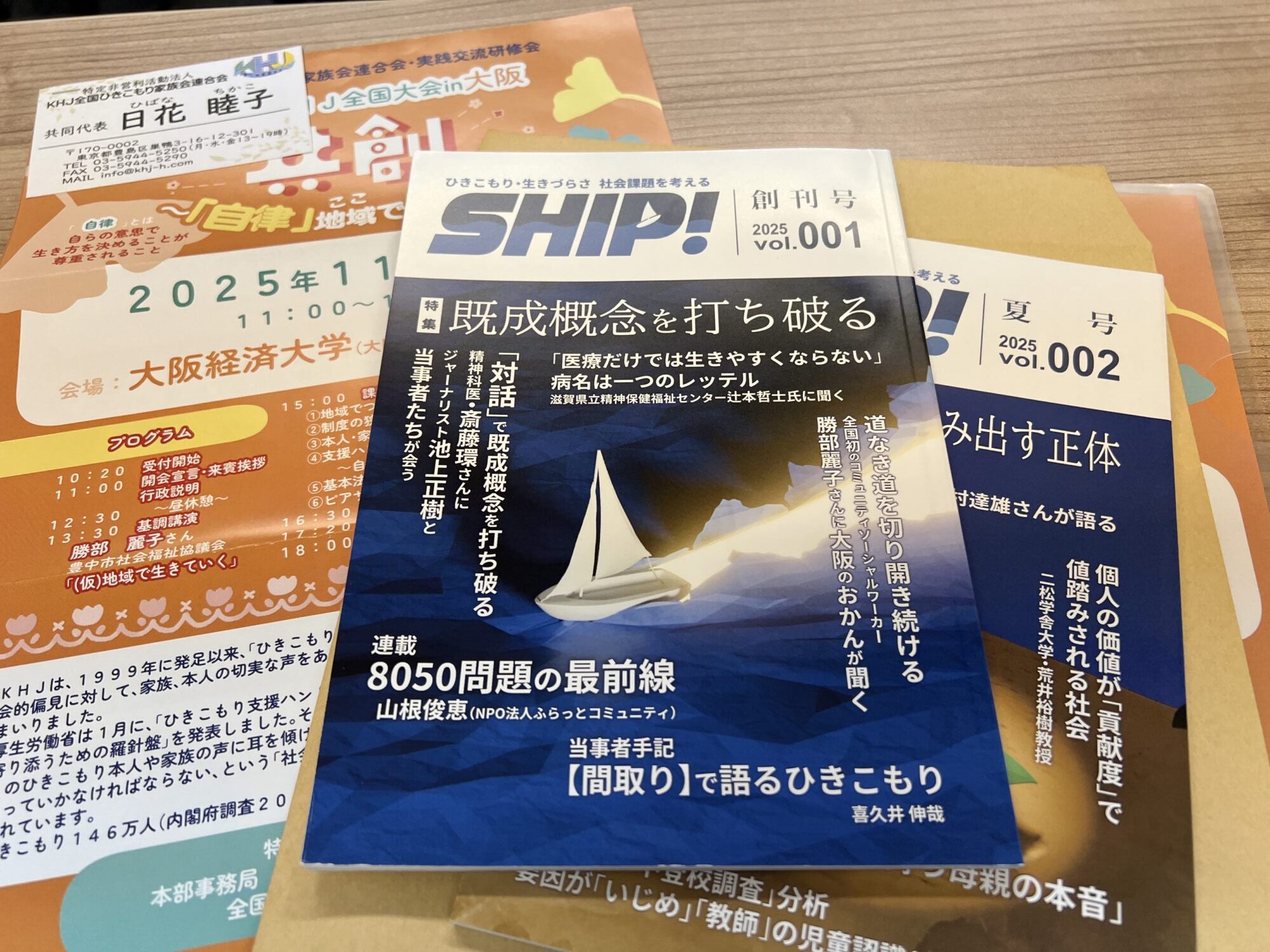

また11月30日(日)に大阪市大阪経済大学で開催される「第19回KHJ全国大会in大阪」の状況と山本博司前参議院議員も2007年の議員時代に初めて質問で「ひきこもり」の課題について言及し、それから山本氏はずっと、ひきこもり支援を行ってきたこともあり、11月30日(日)の全国大会では来賓として参加される予定。

~KHJ全国ひきこもり家族会連合会・実践交流研修会~ KHJ全国大会in大阪

https://www.khj-h.com/news/convention/11067/

日花共同代表の体験を通じて、家族の方々に寄り添える支援、当事者が「生きづらさを感じる社会」から「生きたいと思える社会に」と強い決意が感じられ、大変感銘しました。

【KHJ全国ひきこもり家族会連合会】

KHJ全国ひきこもり家族会連合会は、ひきこもりの当事者とその家族を支援する日本で唯一の全国組織のNPO法人です。愛称の「KHJ」は、Kazoku(家族)、Hikikomori(ひきこもり)、Japan(日本)の頭文字から取られています。

目的と理念

KHJ全国ひきこもり家族会連合会は、ひきこもり状態にある本人とその家族が社会的に孤立することなく、希望を持てる社会の実現を目指しています。設立当初、「ひきこもりは本人の甘えや親の甘やかし」といった自己責任論が主流でしたが、同会は、ひきこもりが社会的な要因も複雑に絡み合った問題であるとの認識を広めることに尽力してきました。

主な目的は以下の通りです。

- ひきこもり当事者と家族のメンタルヘルスケア

- ひきこもり問題に関する社会的な理解と支援の促進

- 当事者と家族が安心して集える居場所の提供

- ピアサポート(仲間同士の支え合い)活動の推進

主な活動内容

家族への支援

- 家族会の運営: 全国の支部で定例会や学習会を開催し、同じ悩みを抱える家族同士が安心して悩みを分かち合い、支え合える場を提供しています。体験談の共有や情報交換を通して、家族の精神的な負担を軽減し、問題解決の糸口を探ります。

- 相談事業: 電話相談や個別相談を通じて、家族が抱える様々な不安や悩み(本人の将来、経済的な問題、介護など)に寄り添い、具体的なアドバイスや情報提供を行っています。

社会に向けた活動

- 全国大会の開催: 毎年1回、当事者、家族、支援者、行政関係者などが一堂に会する全国大会を開催しています。ひきこもりに関する最新の情報共有や議論を行い、社会への発信を強化する重要な機会となっています。

- 啓発活動: 講演会やセミナー、メディアを通じて、ひきこもり問題への正しい理解を促すための啓発活動を積極的に行っています。

- 政策提言: ひきこもり支援に関する実態調査を行い、その結果をもとに国や自治体に対して具体的な政策提言を行っています。

その他の活動

- 居場所づくり: 当事者が安心して過ごせる居場所の運営や、社会参加に向けた職業体験の機会などを提供しています。

- ピアサポーターの養成: ひきこもり経験者やその家族が、同じような悩みを持つ人々を支える「ピアサポーター」となるための研修事業も実施しています。

- 暴力的支援対策: 本人の同意なく連れ出すなど、人権を侵害する悪質な支援業者に関する相談窓口を設け、被害者の救出や注意喚起に取り組んでいます。

本日の懇談内容の要約

NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会(以下、KHJ)の共同代表である日花氏が、山本博司前参議院議員を訪問した懇談の記録は、ひきこもり支援の歴史、活動の変遷、行政との連携、家族会の役割、就労支援の課題と展望を中心に展開された。参加者には、日花氏のほか、輝HIKARIの金子訓隆代表理事、シーアイパートナーズの家住社長および本田専務が同席し、多角的な議論がなされた。この懇談は、2025年11月30日に大阪経済大学で開催予定の第19回KHJ全国大会への山本氏の来賓招待を兼ねており、ひきこもり当事者と家族の支援を推進するための協力関係を強化する機会となった。

懇談の冒頭、日花氏はKHJの設立経緯を説明した。KHJは約20年以上前に立ち上げられ、全国各都道府県に家族会を有し、日花氏は大阪の家族会代表を務めている。山本氏はこれに対し、長期的な関与を振り返り、2007年の参議院予算委員会での初のひきこもり問題提起を起点に、厚生労働省の対応を促してきた経緯を述べた。当時、厚生労働大臣をはじめとする厚労省は、ひきこもりを病気ではなく支援対象外とする立場だったが、山本氏の質問を通じて研究が開始され、ひきこもり支援センターの全国設置、146万人規模の実態調査、8050問題の認知向上、重層的支援事業の導入へと進展した。これにより、社会全体の認知度が向上し、家族がひきこもりについて公に語れる環境が整いつつあると指摘された。

日花氏は、家族会の活動として、親の視点からひきこもり当事者の人権と生きる権利を主張する重要性を強調した。自身の子が26年間ひきこもっていた経験を基に、行政だけに頼らず、家族と行政がタッグを組む必要性を主張。行政は制度提供、家族は経験に基づく寄り添い支援を担うべきだと述べ、互いの強みを活かした連携を提唱した。また、ひきこもり当事者が崖っぷちを歩むようなギリギリの状況にあるとし、手を繋ぎ続ける支援の必要性を訴えた。具体例として、島根県でのいのちの電話相談員との交流を挙げ、ひきこもりからの相談増加と相談員の無力感を共有。ひきこもり支援に特化しない団体とも協力し、社会全体で当事者の人権を守る仕組みを構築すべきだと語った。

山本氏は、これらの活動を評価し、公明党議員として地方議員との連携を約束した。大阪府のひきこもり支援センターの現状について、日花氏は相談体制が不十分で、個別対応ではなく市町村への振り分けに留まっている点を指摘。2019年の川崎事件以降、電話相談は増えたが、予算不足で相談員が限定的であると説明。山本氏は、公明党の大阪議員(石川裕貴参議院議員、三島智子氏など)と調整し、現場視察や懇談会の開催を検討すると応じた。また、大阪維新の会の影響力が強く、協力が難しい点を認めつつ、公明党の役割を強調した。

金子氏は、岡山県総社市のひきこもり支援モデルを紹介した。総社市は、国に頼らず独自予算1200万円を投じ、社会福祉協議会内にひきこもり支援センターを設置。居場所として空き家を活用し、213人の当事者のうち4人がメール連絡、100人以上が親経由で連絡を取るなど、数字ベースの管理を徹底している。これに対し、さいたま市の予算320万円と比較し、地方行政のトップの理解が支援の質を左右すると指摘。山本氏は、これを国会や地方議会で取り上げ、重層的支援体制の整備を推進してきたと述べた。

懇談は就労支援のテーマに移行した。家住社長は、シーアイパートナーズの取り組みとして、聴覚障害児の支援から創業した経験を共有。医療とリハビリを組み合わせたアプローチの必要性を強調し、行政の限界を補う民間の役割を主張した。日花氏も、家族の経験が寄り添い支援の強みになると同意し、一緒に泣き笑いできる関係性を行政に求めるのは無理だと指摘。互いの強みを活かしたタッグの重要性を再確認した。

金子氏は、就労困難者の位置づけを内閣府に認定させる動きを説明。手帳を持たないひきこもり当事者の職業訓練を推進し、公明党内で議連を形成。2年後を目途に法律制定を目指すと述べた。日花氏は、ひきこもり基本法について、藤岡前代表の意見書採択活動を引き継ぎ、当事者・家族の意思反映と生活手段の確保を重視。オンライン就労やメタバース活用を提案し、高知県のVoiceStationやメタバース画廊の事例を挙げ、在宅で能力を発揮できる仕組みの必要性を主張した。

家住社長は、デジタル分野のオンライン教育と就労の取り組みを紹介。外出しにくい当事者が教わる仕組みを構築し、電車通勤や昼夜逆転を避けられる利点を強調。宮崎県のロボットアームによるピーマン収穫実験を例に、ゲームコントローラー活用の可能性を指摘した。また、ローソンのアバター接客システムを挙げ、クレーム対策として顔を統一する工夫を説明。日花氏は、15歳のYouTuberからの協力提案を共有し、発信力の活用を提唱。親の負い目意識を軽減するための自立手段として、在宅就労の拡大を求めた。

オンライン支援の議論では、日花氏がKHJのオンライン居場所活動を説明。月2回のZoomミーティングや正月・GWの特別開催で、声や顔を出さずチャット参加が可能。雑談を通じて繋がりを感じ、ポッキー共有や同時空見上げなどのイベントで孤独感を軽減。メタバースの厚労省委託事業も触れ、普及によりアウトリーチの代替手段が増えたと評価した。家住社長は、ペッパーロボットを使ったバーチャル初詣の可能性を提案。ひきこもり当事者がネットでコミュニケーションを取っている実態を指摘し、社会との断絶が完全でない点を強調。楽しむ機会を提供し、生きる意欲を育てる重要性を共有した。

日花氏は、ひきこもり当事者が社会を選択しない背景として、避難所利用の難しさを挙げ、東日本大震災や能登地震の事例を引用。社会を魅力的に変える必要性を主張。山本氏は、親の心境を理解し、支援の継続を約束した。懇談の締めくくりで、日花氏は教師経験から「やりたくなる」動機付けの重要性を語り、行動の必要性を強調。山本氏は、小学校教師としての自身の経験を共有し、共通のパワーを認めた。

全国大会については、厚生労働省の行政説明を予定し、専門官の参加を調整。日花氏は、大阪府のひきこもり相談窓口の進展を認めつつ、大学や民間の協力増加を評価。金子氏は、公明党地方議員の参加を促し、連携強化を提案した。この懇談は、ひきこもり支援の歴史を振り返りつつ、デジタル活用や就労困難者支援の新機軸を議論。KHJと公明党、民間団体の協力により、社会全体の変革を目指す方向性を示した。